共1359,分91页显示 上一页 5 6 7 8 9 11 12 13 14 下一页

十二因缘与四谛

十二因缘异名

十二因缘真言

十二有支

十二光佛

十二门禅

十二神明王

十二神将

十二礼拜

十二礼拜文

十二供养

十二妄想

十二重城

十二门论

佛类词典(续上)

四种十二因缘十二因缘与四谛

十二因缘异名

十二因缘真言

十二有支

十二光佛

十二门禅

十二神明王

十二神将

十二礼拜

十二礼拜文

十二供养

十二妄想

十二重城

十二门论

四种十二因缘

【佛学大辞典】

(名数)一、刹那。是于刹那立十二支也。谓刹那之顷由贪行杀,有具十二支者,盖贪是无明,思欲行杀,思是行,了别所杀之人,及其诸境之事,是识,与其识俱之色想行三蕴,是名色,名色是总,六处是别,别必在于总住,其所住之法即是六处,意处虽属于过去而原为六处之摄,故说名六处。六处是根,合其馀识境而生之心所,是触,领触之心所是受,贪即是爱(即行杀之贪心),与贪相应之诸烦恼是取,依此所起之身语二业,是有,如是诸法之起,是生,其法熟变,是老,其法终灭坏是死。然则于刹那完具十二支也。二、连续,是十二支因果无间连续而起也。三、分位,是如前所释,各于其起位而分别之也。故此缘起支,十二支各具五蕴。四、远续,是依顺后受及不定受业,而前分位之五蕴,隔越多生,从无始远续之因果也。见俱舍论九。

(名数)一、刹那。是于刹那立十二支也。谓刹那之顷由贪行杀,有具十二支者,盖贪是无明,思欲行杀,思是行,了别所杀之人,及其诸境之事,是识,与其识俱之色想行三蕴,是名色,名色是总,六处是别,别必在于总住,其所住之法即是六处,意处虽属于过去而原为六处之摄,故说名六处。六处是根,合其馀识境而生之心所,是触,领触之心所是受,贪即是爱(即行杀之贪心),与贪相应之诸烦恼是取,依此所起之身语二业,是有,如是诸法之起,是生,其法熟变,是老,其法终灭坏是死。然则于刹那完具十二支也。二、连续,是十二支因果无间连续而起也。三、分位,是如前所释,各于其起位而分别之也。故此缘起支,十二支各具五蕴。四、远续,是依顺后受及不定受业,而前分位之五蕴,隔越多生,从无始远续之因果也。见俱舍论九。

十二因缘与四谛

【佛学大辞典】

(杂语)若但依生观顺观二者,则十二因缘为苦集之二谛,即无明行爱取有之五支为集谛,馀七支为苦谛也。若依生灭二观顺逆二观,则其生顺二观,为苦集之二谛,灭逆二观为道灭之二谛也。

(杂语)若但依生观顺观二者,则十二因缘为苦集之二谛,即无明行爱取有之五支为集谛,馀七支为苦谛也。若依生灭二观顺逆二观,则其生顺二观,为苦集之二谛,灭逆二观为道灭之二谛也。

十二因缘异名

【佛学大辞典】

(杂语)一名十二重城。五句章句经曰:「一切众生常在长狱,有十二重城围之,以三重棘篱篱之。」三重棘篱即三界,又名三世,十二重城即十二因缘也。一名十二率连。增一阿含经四十曰:「佛自看比丘病,因责诸比丘言:汝为何事而出家耶?为畏王等故欲舍十二率连。」三世系续,故名率连。一名十二轮。辅行三之三曰:「十二轮者,大璎珞文,展转不穷,犹如车轮。」按文在本业,非大璎珞,今检大璎珞未见此文。一名十二棘园。妙玄二本曰:「亦名十二重城,亦名十二棘园。」是依五句章句经棘篱之语也。

(杂语)一名十二重城。五句章句经曰:「一切众生常在长狱,有十二重城围之,以三重棘篱篱之。」三重棘篱即三界,又名三世,十二重城即十二因缘也。一名十二率连。增一阿含经四十曰:「佛自看比丘病,因责诸比丘言:汝为何事而出家耶?为畏王等故欲舍十二率连。」三世系续,故名率连。一名十二轮。辅行三之三曰:「十二轮者,大璎珞文,展转不穷,犹如车轮。」按文在本业,非大璎珞,今检大璎珞未见此文。一名十二棘园。妙玄二本曰:「亦名十二重城,亦名十二棘园。」是依五句章句经棘篱之语也。

十二因缘真言

【佛学大辞典】

(真言)最胜王经长者流水品说之,又密咒圆因往生集亦说之。但与前不同。

(真言)最胜王经长者流水品说之,又密咒圆因往生集亦说之。但与前不同。

十二有支

【佛学大辞典】

(术语)(参见:十二因缘)

【佛学常见辞汇】

十二因缘的别名。有即世间所有,支即支分,谓所有生死流转,皆不出此十二支分。

(术语)(参见:十二因缘)

【佛学常见辞汇】

十二因缘的别名。有即世间所有,支即支分,谓所有生死流转,皆不出此十二支分。

十二光佛

【佛学大辞典】

(杂名)阿弥陀之十二光佛也。无量寿经上曰:「无量寿佛威神光明最尊第一。(中略)是故无量寿佛号无量光佛,无边光佛,无碍光佛,无对光佛,燄王光佛,清净光佛,欢喜光佛,智慧光佛,不断光佛,难思光佛,无称光佛,超日月光佛。」九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经曰:「是内坐十二曼陀罗大圆镜智宝像。其名曰:一切三达无量光佛,遍觉三明无边光佛,智道三明无碍光佛,六真理智三明无对光佛,色善三明光燄王佛,一觉三明清净光佛,普门三明欢喜光佛,入慧三明智慧光佛,光色三明不断光佛,明达三明难思光佛,五德三明无称光佛,智力三明超日月光佛。」

【佛学常见辞汇】

阿弥陀佛的十二个光明尊号,即无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛、燄王光佛、清净光佛、欢喜光佛、智慧光佛、不断光佛、难思光佛、无称光佛、超日月光佛。

(杂名)阿弥陀之十二光佛也。无量寿经上曰:「无量寿佛威神光明最尊第一。(中略)是故无量寿佛号无量光佛,无边光佛,无碍光佛,无对光佛,燄王光佛,清净光佛,欢喜光佛,智慧光佛,不断光佛,难思光佛,无称光佛,超日月光佛。」九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经曰:「是内坐十二曼陀罗大圆镜智宝像。其名曰:一切三达无量光佛,遍觉三明无边光佛,智道三明无碍光佛,六真理智三明无对光佛,色善三明光燄王佛,一觉三明清净光佛,普门三明欢喜光佛,入慧三明智慧光佛,光色三明不断光佛,明达三明难思光佛,五德三明无称光佛,智力三明超日月光佛。」

【佛学常见辞汇】

阿弥陀佛的十二个光明尊号,即无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛、燄王光佛、清净光佛、欢喜光佛、智慧光佛、不断光佛、难思光佛、无称光佛、超日月光佛。

十二门禅

【佛学大辞典】

(术语)四禅,四无量,四空定也。

【佛学大辞典】

(名数)四禅,四无量,四空也。

【佛学常见辞汇】

四禅、四无量、四空定,合称为十二门禅。

(术语)四禅,四无量,四空定也。

【佛学大辞典】

(名数)四禅,四无量,四空也。

【佛学常见辞汇】

四禅、四无量、四空定,合称为十二门禅。

十二神明王

【佛学大辞典】

(名数)药师之十二神也。(参见:十二神将)

(名数)药师之十二神也。(参见:十二神将)

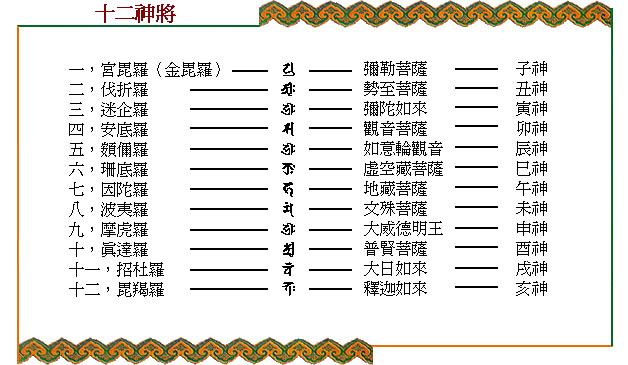

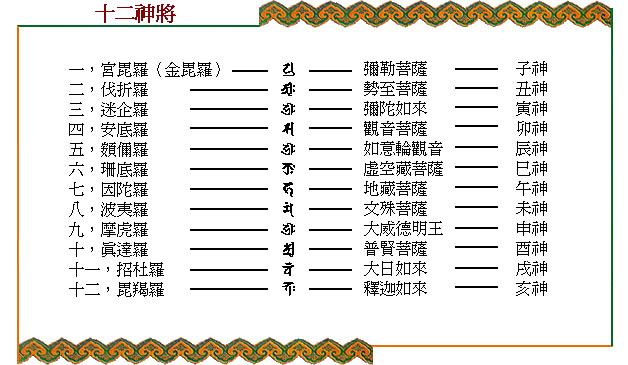

十二神将

【佛学大辞典】

(名数)与十二神明王同。十二大将应于本尊之十二大愿,保护昼夜之十二时也。又其大将一一具孟仲季之三辅,故成三十六禽,又于七觉各具千如故其药叉之眷属成七千(经中说药叉眷属七千),十二神将各具七千之药叉,则为八万四千,是成八万四千之护法神,转一切众生八万四千之烦恼,成八万四千之菩提,此药师医王之大善巧方便也。十二天梵音如次:1。Kumbhu%a2。Vajra3。Mihira4。An!d!ira’5。Anila6。s/an!d!ila’7。Indra8。Pajra’9。Mahoraga10。Kinnara11。Catura12。Vikara%la’。

(名数)与十二神明王同。十二大将应于本尊之十二大愿,保护昼夜之十二时也。又其大将一一具孟仲季之三辅,故成三十六禽,又于七觉各具千如故其药叉之眷属成七千(经中说药叉眷属七千),十二神将各具七千之药叉,则为八万四千,是成八万四千之护法神,转一切众生八万四千之烦恼,成八万四千之菩提,此药师医王之大善巧方便也。十二天梵音如次:1。Kumbhu%a2。Vajra3。Mihira4。An!d!ira’5。Anila6。s/an!d!ila’7。Indra8。Pajra’9。Mahoraga10。Kinnara11。Catura12。Vikara%la’。

十二礼拜

【佛学大辞典】

(仪式)依十二礼文之十二偈而作十二番礼拜也。

(仪式)依十二礼文之十二偈而作十二番礼拜也。

十二礼拜文

【佛学大辞典】

(书名)十二礼拜之偈文也。

(书名)十二礼拜之偈文也。

十二供养

【佛学大辞典】

(术语)合内外四供与四摄菩萨而称为十二供养。此名目出守护经九。又以四摄为供养尊,其说见本说略出经及出生义。

(术语)合内外四供与四摄菩萨而称为十二供养。此名目出守护经九。又以四摄为供养尊,其说见本说略出经及出生义。

十二妄想

【佛学大辞典】

(名数)(参见:妄想)

【佛学大辞典】

(名数)一,言说妄想。二,所说事妄想。三,相妄想。四,利妄想。五,自性妄想。六,因果妄想。七,见妄想。八,威妄想。九,生妄想。十,不生妄想。十一,相续妄想。十二,缚不缚妄想。详见楞伽经二。

【三藏法数】

(出楞伽经)

经云:当说妄想、自性分别,随境有异,一切愚夫,计著有无,故有十二种也。

〔一、言说妄想〕,谓计著种种妙音歌咏之声,以为有性,是名言说妄想。

〔二、所说事妄想〕,谓凡所说事,穷其自性,惟圣智所知;凡愚不了,但依彼事,而生言说,是名所说事妄想。

〔三、相妄想〕,谓随事起见,犹如渴鹿奔逐阳焰,作于水想,如于地水火风,执有坚湿煖动之性,然不知性本融通,于一切法相,虚妄计著,是名相妄想。

〔四、利妄想〕,谓乐著世间种种金银珍宝等财利,而不知此物,本是虚幻;凡夫不了,而起贪著,是名利妄想。

〔五、自性妄想〕,谓执持诸法,起自性见,以自为是,馀皆为非,是名自性妄想。

〔六、因妄想〕,谓于因缘所生之法,起有无等见,妄想分别,成生死因,是名因妄想。

〔七、见妄想〕,谓于五阴等法,妄计有无、一异,起诸邪见,执著分别,是名见妄想。(五阴者,色阴、受阴、想阴、行阴、识阴也。有无者,计有即常见,计无即断见。一异者,计五阴之法为一为异也。)

〔八、成妄想〕,谓于假名实法上,计我、我所,而起言说,成决定论,是名成妄想。(假名者,谓名字虚假也;实法者,谓五阴之法是实有也。我、我所者,我即假名,我所即五阴色身等也。)

〔九、生妄想〕,谓计一切法若有若无,皆从缘起而生分别,是名生妄想。

〔十、不生妄想〕,谓一切法皆先有体,不假因缘而生,是名不生妄想。

〔十一、相续妄想〕,谓于一切诸法,执此与彼,递相系属,计著分别,无有断绝,是名相续妄想。

〔十二、缚不缚妄想〕,谓于一切法,以情生著,故则成系缚;若离妄想,则无系缚。凡夫不了,于此无缚解中,而生计著,是名缚不缚妄想。

(名数)(参见:妄想)

【佛学大辞典】

(名数)一,言说妄想。二,所说事妄想。三,相妄想。四,利妄想。五,自性妄想。六,因果妄想。七,见妄想。八,威妄想。九,生妄想。十,不生妄想。十一,相续妄想。十二,缚不缚妄想。详见楞伽经二。

【三藏法数】

(出楞伽经)

经云:当说妄想、自性分别,随境有异,一切愚夫,计著有无,故有十二种也。

〔一、言说妄想〕,谓计著种种妙音歌咏之声,以为有性,是名言说妄想。

〔二、所说事妄想〕,谓凡所说事,穷其自性,惟圣智所知;凡愚不了,但依彼事,而生言说,是名所说事妄想。

〔三、相妄想〕,谓随事起见,犹如渴鹿奔逐阳焰,作于水想,如于地水火风,执有坚湿煖动之性,然不知性本融通,于一切法相,虚妄计著,是名相妄想。

〔四、利妄想〕,谓乐著世间种种金银珍宝等财利,而不知此物,本是虚幻;凡夫不了,而起贪著,是名利妄想。

〔五、自性妄想〕,谓执持诸法,起自性见,以自为是,馀皆为非,是名自性妄想。

〔六、因妄想〕,谓于因缘所生之法,起有无等见,妄想分别,成生死因,是名因妄想。

〔七、见妄想〕,谓于五阴等法,妄计有无、一异,起诸邪见,执著分别,是名见妄想。(五阴者,色阴、受阴、想阴、行阴、识阴也。有无者,计有即常见,计无即断见。一异者,计五阴之法为一为异也。)

〔八、成妄想〕,谓于假名实法上,计我、我所,而起言说,成决定论,是名成妄想。(假名者,谓名字虚假也;实法者,谓五阴之法是实有也。我、我所者,我即假名,我所即五阴色身等也。)

〔九、生妄想〕,谓计一切法若有若无,皆从缘起而生分别,是名生妄想。

〔十、不生妄想〕,谓一切法皆先有体,不假因缘而生,是名不生妄想。

〔十一、相续妄想〕,谓于一切诸法,执此与彼,递相系属,计著分别,无有断绝,是名相续妄想。

〔十二、缚不缚妄想〕,谓于一切法,以情生著,故则成系缚;若离妄想,则无系缚。凡夫不了,于此无缚解中,而生计著,是名缚不缚妄想。

妄想

【佛学大辞典】

(术语)不当于实曰妄,妄为分别而取种种之相曰妄想。注维摩三:「生曰:妄想妄分别之想也。」大乘义章三本曰:「凡夫迷实之心,起诸法相。执相施名,依名取相。所取不实,故曰妄想。」同五末曰:「谬执不真,名之为妄。妄心取相,目之为想。」楞严经一曰:「一切众生,从无始来,生死相续,皆由不知常住真心性净明体。用诸妄想,此想不真,故有轮转。」楞伽经四曰:「妄想自缠,如蚕作茧。」观无量寿经曰:「行者所闻,出定之时,忆持不舍,令与修多罗合。若不合者,名为妄想。」菩提心论曰:「夫迷途之法从妄想生,乃至展转成无量无边烦恼。」止观七曰:「诸法皆妄想和合故有。」

【佛学常见辞汇】

虚妄的思想。

【俗语佛源】

梵语(vikalpa)的意译。又作分别、妄想分别、虚妄分别、妄想颠倒。与「妄念」、「妄执」等语同义。即以虚妄颠倒之心,分别诸法之相。亦即由于心之执著,而无法对事物确切了解,遂产生谬误。如《楞严经》卷一:「一切众生,从无始来,生死相续,皆由不知常住真心性净明体,用诸妄想,此想不真。」又如隋·慧远《大乘义章》:「凡夫迷实之心,起诸法相,执相施名,依名取相,所取不实,故曰妄想。」此词后常用于泛指胡思乱想的人。如 ·白居易《饮后夜醒》诗:「直至晓来扰妄想,耳中如有管弦声。」又如丰子恺《放生》:「但我立刻感觉到这种假想的可笑,就停止了妄想。」亦指不切实际的或非份的想法。如宋·陆游《山园草木四绝句》之一:「少年妄想今除尽,但爱清樽浸晚霞。」又如朱自清《温州的踪迹》:「我想张开两臂抱住她,但这是怎样一个妄想呀。」(文贤)

【三藏法数】

妄想者,分别虚妄之念也。谓由前名、相二法,起分别心;认假名为自己,执幻相为本身,则有心、心数法,种种攀缘,是为妄想也。(心即心王,心数法即受想行等法也。)

(术语)不当于实曰妄,妄为分别而取种种之相曰妄想。注维摩三:「生曰:妄想妄分别之想也。」大乘义章三本曰:「凡夫迷实之心,起诸法相。执相施名,依名取相。所取不实,故曰妄想。」同五末曰:「谬执不真,名之为妄。妄心取相,目之为想。」楞严经一曰:「一切众生,从无始来,生死相续,皆由不知常住真心性净明体。用诸妄想,此想不真,故有轮转。」楞伽经四曰:「妄想自缠,如蚕作茧。」观无量寿经曰:「行者所闻,出定之时,忆持不舍,令与修多罗合。若不合者,名为妄想。」菩提心论曰:「夫迷途之法从妄想生,乃至展转成无量无边烦恼。」止观七曰:「诸法皆妄想和合故有。」

【佛学常见辞汇】

虚妄的思想。

【俗语佛源】

梵语(vikalpa)的意译。又作分别、妄想分别、虚妄分别、妄想颠倒。与「妄念」、「妄执」等语同义。即以虚妄颠倒之心,分别诸法之相。亦即由于心之执著,而无法对事物确切了解,遂产生谬误。如《楞严经》卷一:「一切众生,从无始来,生死相续,皆由不知常住真心性净明体,用诸妄想,此想不真。」又如隋·慧远《大乘义章》:「凡夫迷实之心,起诸法相,执相施名,依名取相,所取不实,故曰妄想。」此词后常用于泛指胡思乱想的人。如 ·白居易《饮后夜醒》诗:「直至晓来扰妄想,耳中如有管弦声。」又如丰子恺《放生》:「但我立刻感觉到这种假想的可笑,就停止了妄想。」亦指不切实际的或非份的想法。如宋·陆游《山园草木四绝句》之一:「少年妄想今除尽,但爱清樽浸晚霞。」又如朱自清《温州的踪迹》:「我想张开两臂抱住她,但这是怎样一个妄想呀。」(文贤)

【三藏法数】

妄想者,分别虚妄之念也。谓由前名、相二法,起分别心;认假名为自己,执幻相为本身,则有心、心数法,种种攀缘,是为妄想也。(心即心王,心数法即受想行等法也。)

十二重城

【佛学大辞典】

(杂语)十二因缘之异名。

【佛学常见辞汇】

十二因缘的别名。五句章句经说:「一切众生常在长狱,有十二重城围之,以三重棘篱篱之。」十二重城即十二因缘,三重棘篱即三界。

(杂语)十二因缘之异名。

【佛学常见辞汇】

十二因缘的别名。五句章句经说:「一切众生常在长狱,有十二重城围之,以三重棘篱篱之。」十二重城即十二因缘,三重棘篱即三界。

十二门论

【佛学大辞典】

(书名)三论之一。一卷,龙树造,秦罗什译。说以观因缘门乃至观生门之十二门而入于空义者。有吉藏疏二卷,及略疏一卷,元康疏二卷,法藏疏一卷。

【三藏法数】

十二门论,亦龙树菩萨所造也。而言十二者,总众枝之大数也。门者,开通无滞之称也。论者,欲以穷其源,尽其理也。故始自观因缘门,终至观门,总有十二。其中所明,则有无兼畅,事无不尽,理无不备,故名十二门论。(十二门:因缘门、有无果门、缘门、相门、有无相门、异门、有无门、性门、因果门、作门、三时门、生门也。)

(书名)三论之一。一卷,龙树造,秦罗什译。说以观因缘门乃至观生门之十二门而入于空义者。有吉藏疏二卷,及略疏一卷,元康疏二卷,法藏疏一卷。

【三藏法数】

十二门论,亦龙树菩萨所造也。而言十二者,总众枝之大数也。门者,开通无滞之称也。论者,欲以穷其源,尽其理也。故始自观因缘门,终至观门,总有十二。其中所明,则有无兼畅,事无不尽,理无不备,故名十二门论。(十二门:因缘门、有无果门、缘门、相门、有无相门、异门、有无门、性门、因果门、作门、三时门、生门也。)