共590,分40页显示 上一页 1 2 4 5 6 7 下一页

十地经

十地寄报

十地虎狼

十地愿行

十地经论

十地證王

十如来地

十罗刹女神本地

力士生地

三三摩地

三平等地

三空三摩地

三昧地

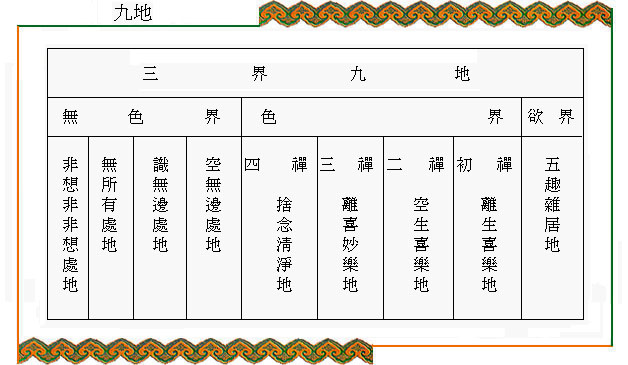

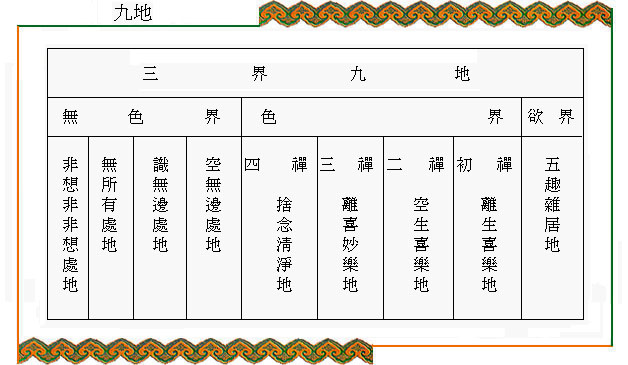

三界九地

佛类词典(续上)

十地品十地经

十地寄报

十地虎狼

十地愿行

十地经论

十地證王

十如来地

十罗刹女神本地

力士生地

三三摩地

三平等地

三空三摩地

三昧地

三界九地

十地品

【佛学大辞典】

(经名)华严经之品名。六十华严第二十二品,八十华严第二十六品,详说十地菩萨之修业。

(经名)华严经之品名。六十华严第二十二品,八十华严第二十六品,详说十地菩萨之修业。

十地经

【佛学大辞典】

(杂名)九卷,唐尸罗达摩译。

(杂名)九卷,唐尸罗达摩译。

十地寄报

【佛学大辞典】

(术语)谓十地之菩萨,假诸天王之形守护正法也。出于华严经三十四。

【三藏法数】

(出华严经)

十地寄报者,谓十地菩萨,寄生诸天王等报也。昔金刚藏菩萨为众说十地菩萨修行法门,自行化他,成大功德,感报多作诸天王等,威力自在,化导众生,令修善法也。

〔一、阎浮提王〕,梵语阎浮提,华言胜金洲。谓欢喜地菩萨,修行初地法门,成大功德,多作阎浮提王,掌护正法,诸所作业,念佛法僧,能大惠施周给孤露,以法化世一切众生,令修善行,统领阎浮,故云阎浮提王。

〔二、转轮圣王〕,谓离垢地菩萨,修行二地法门,成就功德,多作转轮圣王,为大法主,王四天下,有自在力,能除众生破戒之垢,以善方便,令其安住十善道中;为大施主,周遍给济,诸所作业,念佛法僧;在大众中,为首为胜;受金轮宝,统领四洲,故云转轮圣王。(四天下者,东弗于逮、南阎浮提、西瞿耶尼、北郁单越,即四洲也。十善者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪、不瞋、不邪见也。)

〔三、忉利天王〕,梵语忉利,华言三十三,即帝释天主,居须弥山顶。谓发光地菩萨,修行三地法门,成大功德,多作三十三天之主。以大方便,化诸众生,及诸天众,舍离贪欲,住于善道,故云忉利天王。(帝释,梵语释提桓因,华言能天主;言帝释者,华梵双举也。梵语须弥,华言妙高。)

〔四、夜摩天王〕,梵语夜摩,华言时分。以其时时唱快乐故也。谓焰慧地菩萨,修行四地法门,具大功德,多作夜摩天王。以善方便,除众生惑,令住正见,诸所作业,念佛法僧;统领天众,随所应度,不失于时,故云夜摩天王。

〔五、兜率陀天王〕,梵语兜率陀,华言知足。以其于五欲尘境,能知足故也。谓难胜地菩萨,修行五地法门,集诸功德,多作兜率陀天王。能伏一切外道邪见,令诸众生,住实谛中,诸所作业,念佛法僧,统领天众,常令自他恒念知足,故云兜率陀天王。

〔六、善化天王〕,谓现前地菩萨,修行六地法门,成就功德,多作善化天王。所作自在,一切声闻难问,无能退屈,统领天众,善能教化,令他除灭我慢之心,故云善化天王。

〔七、自在天王〕,谓远行地菩萨,修行七地法门,具足菩提功德大愿,多作自在天王。善为众生说所證法,令其得入,无有退转;统领天众,善行教化,皆得自在,故云自在天王。

〔八、大梵天王〕,梵,梵语具云梵迦夷,华言净身。谓不动地菩萨,修行八地法门,成大功德,多作第二禅大梵天王,主千世界,能为声闻、辟支佛等,善说诸义,普运慈心,放大光明,照千世界,令诸众生得大自在,故云大梵天王。(辟支,梵语具云辟支迦罗,华言缘觉。)

〔九、大梵天王〕,谓善慧地菩萨,修行九地法门,获大神通,多作第三禅大梵天王,主二千世界,能为声闻、缘觉及菩萨众,分别演说波罗蜜行,所有难问,无能屈者;身出光明,照二千界,除诸昏暗,饶益众生,故云大梵天王。(梵语波罗蜜,华言到彼岸。)

〔十、摩醯首罗天王〕,梵语摩醯首罗,华言大自在。谓法云地菩萨,修行十地法门,具足众德,多作第四禅摩醯首罗天王,主三千世界;于法自在,能授声闻、独觉、一切菩萨,波罗蜜道,所有问难,无能屈者;以自光明,能令众生,身心清凉,皆得安隐,故云摩醯首罗天王。

(术语)谓十地之菩萨,假诸天王之形守护正法也。出于华严经三十四。

【三藏法数】

(出华严经)

十地寄报者,谓十地菩萨,寄生诸天王等报也。昔金刚藏菩萨为众说十地菩萨修行法门,自行化他,成大功德,感报多作诸天王等,威力自在,化导众生,令修善法也。

〔一、阎浮提王〕,梵语阎浮提,华言胜金洲。谓欢喜地菩萨,修行初地法门,成大功德,多作阎浮提王,掌护正法,诸所作业,念佛法僧,能大惠施周给孤露,以法化世一切众生,令修善行,统领阎浮,故云阎浮提王。

〔二、转轮圣王〕,谓离垢地菩萨,修行二地法门,成就功德,多作转轮圣王,为大法主,王四天下,有自在力,能除众生破戒之垢,以善方便,令其安住十善道中;为大施主,周遍给济,诸所作业,念佛法僧;在大众中,为首为胜;受金轮宝,统领四洲,故云转轮圣王。(四天下者,东弗于逮、南阎浮提、西瞿耶尼、北郁单越,即四洲也。十善者,不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪、不瞋、不邪见也。)

〔三、忉利天王〕,梵语忉利,华言三十三,即帝释天主,居须弥山顶。谓发光地菩萨,修行三地法门,成大功德,多作三十三天之主。以大方便,化诸众生,及诸天众,舍离贪欲,住于善道,故云忉利天王。(帝释,梵语释提桓因,华言能天主;言帝释者,华梵双举也。梵语须弥,华言妙高。)

〔四、夜摩天王〕,梵语夜摩,华言时分。以其时时唱快乐故也。谓焰慧地菩萨,修行四地法门,具大功德,多作夜摩天王。以善方便,除众生惑,令住正见,诸所作业,念佛法僧;统领天众,随所应度,不失于时,故云夜摩天王。

〔五、兜率陀天王〕,梵语兜率陀,华言知足。以其于五欲尘境,能知足故也。谓难胜地菩萨,修行五地法门,集诸功德,多作兜率陀天王。能伏一切外道邪见,令诸众生,住实谛中,诸所作业,念佛法僧,统领天众,常令自他恒念知足,故云兜率陀天王。

〔六、善化天王〕,谓现前地菩萨,修行六地法门,成就功德,多作善化天王。所作自在,一切声闻难问,无能退屈,统领天众,善能教化,令他除灭我慢之心,故云善化天王。

〔七、自在天王〕,谓远行地菩萨,修行七地法门,具足菩提功德大愿,多作自在天王。善为众生说所證法,令其得入,无有退转;统领天众,善行教化,皆得自在,故云自在天王。

〔八、大梵天王〕,梵,梵语具云梵迦夷,华言净身。谓不动地菩萨,修行八地法门,成大功德,多作第二禅大梵天王,主千世界,能为声闻、辟支佛等,善说诸义,普运慈心,放大光明,照千世界,令诸众生得大自在,故云大梵天王。(辟支,梵语具云辟支迦罗,华言缘觉。)

〔九、大梵天王〕,谓善慧地菩萨,修行九地法门,获大神通,多作第三禅大梵天王,主二千世界,能为声闻、缘觉及菩萨众,分别演说波罗蜜行,所有难问,无能屈者;身出光明,照二千界,除诸昏暗,饶益众生,故云大梵天王。(梵语波罗蜜,华言到彼岸。)

〔十、摩醯首罗天王〕,梵语摩醯首罗,华言大自在。谓法云地菩萨,修行十地法门,具足众德,多作第四禅摩醯首罗天王,主三千世界;于法自在,能授声闻、独觉、一切菩萨,波罗蜜道,所有问难,无能屈者;以自光明,能令众生,身心清凉,皆得安隐,故云摩醯首罗天王。

十地虎狼

【佛学大辞典】

(术语)金光明经谓十地之菩萨,犹有虎狼之畏,为说十番之陀罗尼(合部经陀罗尼最净地品),除其怖畏。台宗以之为肉身超證十地之證。其故以既超證十地,尚有前业所感之肉身,为虎狼等所啖食之事也。但别教以之喻烦恼。妙玄二下曰:「圆教方一生中有超十地之义,此则烦恼已破无地狱业,犹有肉身未免恶兽。馀教,肉身一生之中不登十地。唯作行解,以烦恼为虎狼。作行解者,于理则通,于事不去。」

(术语)金光明经谓十地之菩萨,犹有虎狼之畏,为说十番之陀罗尼(合部经陀罗尼最净地品),除其怖畏。台宗以之为肉身超證十地之證。其故以既超證十地,尚有前业所感之肉身,为虎狼等所啖食之事也。但别教以之喻烦恼。妙玄二下曰:「圆教方一生中有超十地之义,此则烦恼已破无地狱业,犹有肉身未免恶兽。馀教,肉身一生之中不登十地。唯作行解,以烦恼为虎狼。作行解者,于理则通,于事不去。」

十地愿行

【佛学大辞典】

(术语)菩萨十地所行十波罗蜜之行也。行必具四弘誓愿,故谓之愿行。

(术语)菩萨十地所行十波罗蜜之行也。行必具四弘誓愿,故谓之愿行。

十地经论

【佛学大辞典】

(书名)十二卷,天亲著,后魏菩提留支等译。译华严之十地品。

(书名)十二卷,天亲著,后魏菩提留支等译。译华严之十地品。

十地證王

【佛学大辞典】

(术语)十地之菩萨感得十王之华报,是曰證王。

(术语)十地之菩萨感得十王之华报,是曰證王。

十如来地

【佛学大辞典】

(术语)光明智德地等之十地也。(参见:十地)

【佛学常见辞汇】

即如来的十地。(参见:十地)

(术语)光明智德地等之十地也。(参见:十地)

【佛学常见辞汇】

即如来的十地。(参见:十地)

十地

【佛学大辞典】

(名数)或曰十住。种种不一。

【佛学常见辞汇】

1。指声闻乘十地,即受三皈地、信地、信法地、内凡夫地、学信戒地、八人地、须陀洹地、斯陀含地、阿那含地、阿罗汉地。2。指缘觉乘十地,即苦行具足地、自觉甚深十二因缘地、觉了四圣谛地、甚深利智地、九圣道地、观了法界虚空界众生界地、證寂灭地、六通地、彻和密地、习想渐薄地。3。指菩萨乘十地,即欢喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。此十地是菩萨五十二位修行中的第五个十位,在此十地,渐开佛眼,成一切种智,已属圣位。4。指佛乘十地,即甚深难知广明智慧地、清净自分威严不思议明德地、善明日幢实相海藏地、精妙金光功诸神通智德地、大轮威藏明德地、虚空内清净无垢炎光开相地、广胜法界藏明界地、普觉智藏能净无垢边无碍智通地、无边德庄严回向能照明地、毗卢舍那智海藏地。

【佛学次第统编】

十地者,欢喜地、离垢地、发光地、焰慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地、有本有无垢之十地、修生显得之十地。

一、本有无垢之十地 即一切众生,本有净菩提心,所具足之无量功德,开而为十也。

二、修生显得之十地 真言行者,断三妄执而后,依三密之妙行,而修显自心本有之十地功德也。

「十地十心」初地为种子,二地为芽,三地为疱,四地为叶,五地为花,六地为果,七地为受用种子,八地为无畏依,所谓果中之果也,九地为有,进求佛慧,坐是最胜心也,十地为决定心。

【三藏法数】

(出楞严经)

十地者,谓菩萨所證之地位,一切佛法依此发生也。然地位有浅深,故始自欢喜,终于法云,分为十也。

〔一、欢喜地〕,谓菩萨智同佛智,理齐佛理,彻见大道,尽佛境界,而得法喜,登于初地。经云:于大菩提,善得通达,觉通如来,尽佛境界,名欢喜地。(得法喜者,谓于證得之法而生喜乐也。梵语菩提,华言道。)

〔二、离垢地〕,谓由尽佛境界,明了诸法异性而入于同,若见有同,即非离垢;同性亦灭,斯为离垢。经云:异性入同,同性亦灭,名离垢地。

〔三、发光地〕,谓同异情见之垢既净,则本觉之慧光明开发。经云:净极明生,名发光地。(情见者,谓依情分别之见也。)

〔四、焰慧地〕,谓慧明既极,则佛觉圆满;觉满则慧光发焰,如大火聚烁,破一切情见。经云:明极觉满,名焰慧地。

〔五、难胜地〕,谓由前焰慧烁破一切情见,其同异之相,皆不可得,即是诸佛境界,无有能胜。经云:一切同异所不能至,名难胜地。

〔六、现前地〕,谓由前同异之相既不可得,则真如净性明显现前。经云:无为真如,性净明露,名现前地。

〔七、远行地〕,谓真如之境,广无边际。虽真如现前,分證则局,若尽其际,方为极到。经云:尽真如际,名远行地。(分證者,谓菩萨于真如之理,分次第而證也。)

〔八、不动地〕,谓真如之理既尽其际,全得其体,则真常凝静,无能动摇。经云:一真如心,名不动地。

〔九、善慧地〕,谓既得真如之体,即发妙用,凡所照了,悉是真如。经云:发真如用,名善慧地。

〔十、法云地〕,谓菩萨至此第十地,修行功满,唯务化利众生,大慈如云,普能阴覆,虽施作利润,而本寂不动。经云:慈阴妙云,覆涅槃海,名法云地。(梵语涅槃,华言灭度;谓之海者,以其深广,无法而不容也。)

(名数)或曰十住。种种不一。

【佛学常见辞汇】

1。指声闻乘十地,即受三皈地、信地、信法地、内凡夫地、学信戒地、八人地、须陀洹地、斯陀含地、阿那含地、阿罗汉地。2。指缘觉乘十地,即苦行具足地、自觉甚深十二因缘地、觉了四圣谛地、甚深利智地、九圣道地、观了法界虚空界众生界地、證寂灭地、六通地、彻和密地、习想渐薄地。3。指菩萨乘十地,即欢喜地、离垢地、发光地、焰慧地、极难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地。此十地是菩萨五十二位修行中的第五个十位,在此十地,渐开佛眼,成一切种智,已属圣位。4。指佛乘十地,即甚深难知广明智慧地、清净自分威严不思议明德地、善明日幢实相海藏地、精妙金光功诸神通智德地、大轮威藏明德地、虚空内清净无垢炎光开相地、广胜法界藏明界地、普觉智藏能净无垢边无碍智通地、无边德庄严回向能照明地、毗卢舍那智海藏地。

【佛学次第统编】

十地者,欢喜地、离垢地、发光地、焰慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地、有本有无垢之十地、修生显得之十地。

一、本有无垢之十地 即一切众生,本有净菩提心,所具足之无量功德,开而为十也。

二、修生显得之十地 真言行者,断三妄执而后,依三密之妙行,而修显自心本有之十地功德也。

「十地十心」初地为种子,二地为芽,三地为疱,四地为叶,五地为花,六地为果,七地为受用种子,八地为无畏依,所谓果中之果也,九地为有,进求佛慧,坐是最胜心也,十地为决定心。

【三藏法数】

(出楞严经)

十地者,谓菩萨所證之地位,一切佛法依此发生也。然地位有浅深,故始自欢喜,终于法云,分为十也。

〔一、欢喜地〕,谓菩萨智同佛智,理齐佛理,彻见大道,尽佛境界,而得法喜,登于初地。经云:于大菩提,善得通达,觉通如来,尽佛境界,名欢喜地。(得法喜者,谓于證得之法而生喜乐也。梵语菩提,华言道。)

〔二、离垢地〕,谓由尽佛境界,明了诸法异性而入于同,若见有同,即非离垢;同性亦灭,斯为离垢。经云:异性入同,同性亦灭,名离垢地。

〔三、发光地〕,谓同异情见之垢既净,则本觉之慧光明开发。经云:净极明生,名发光地。(情见者,谓依情分别之见也。)

〔四、焰慧地〕,谓慧明既极,则佛觉圆满;觉满则慧光发焰,如大火聚烁,破一切情见。经云:明极觉满,名焰慧地。

〔五、难胜地〕,谓由前焰慧烁破一切情见,其同异之相,皆不可得,即是诸佛境界,无有能胜。经云:一切同异所不能至,名难胜地。

〔六、现前地〕,谓由前同异之相既不可得,则真如净性明显现前。经云:无为真如,性净明露,名现前地。

〔七、远行地〕,谓真如之境,广无边际。虽真如现前,分證则局,若尽其际,方为极到。经云:尽真如际,名远行地。(分證者,谓菩萨于真如之理,分次第而證也。)

〔八、不动地〕,谓真如之理既尽其际,全得其体,则真常凝静,无能动摇。经云:一真如心,名不动地。

〔九、善慧地〕,谓既得真如之体,即发妙用,凡所照了,悉是真如。经云:发真如用,名善慧地。

〔十、法云地〕,谓菩萨至此第十地,修行功满,唯务化利众生,大慈如云,普能阴覆,虽施作利润,而本寂不动。经云:慈阴妙云,覆涅槃海,名法云地。(梵语涅槃,华言灭度;谓之海者,以其深广,无法而不容也。)

十罗刹女神本地

【佛学大辞典】

(杂语)有三说。妙法莲华三昧三昧耶秘密三摩耶经曰:「金刚萨埵白世尊言:十罗刹女等本源云何?遮那答言:十罗刹女,本有三觉,一等觉二妙觉三本觉。」已下依经意图示之。

(杂语)有三说。妙法莲华三昧三昧耶秘密三摩耶经曰:「金刚萨埵白世尊言:十罗刹女等本源云何?遮那答言:十罗刹女,本有三觉,一等觉二妙觉三本觉。」已下依经意图示之。

力士生地

【佛学大辞典】

(地名)拘尸那城有力士之一族。是彼之生处,故云力士生地。涅槃经一曰:「佛在拘尸那国力士生地阿利罗跋提河边娑罗双树间。」涅槃经疏一曰:「力士生地者,人中力士力敌千人,凡三十万共为群党,无所臣属,以法自持,亦不乱暴,即土人也,故言生地。」

(地名)拘尸那城有力士之一族。是彼之生处,故云力士生地。涅槃经一曰:「佛在拘尸那国力士生地阿利罗跋提河边娑罗双树间。」涅槃经疏一曰:「力士生地者,人中力士力敌千人,凡三十万共为群党,无所臣属,以法自持,亦不乱暴,即土人也,故言生地。」

三三摩地

【佛学大辞典】

(术语)(参见:三三昧)

【佛学大辞典】

(术语)观察所对之境之粗想,谓为寻,旧谓之觉。其细想谓为伺,旧谓之观。属于色界无色界之诸定,依此寻伺之有无而分三种:一、有寻有伺三摩地,定心寻伺皆有者。初禅天之根本定及其未至定(谓初禅之加行定)是也。二、无寻有伺三摩地,定心唯有伺者。在初禅与二禅天间之中间定(大梵天之果报)是也。三、无寻无伺三摩地,定心至妙而寻伺皆无者。二禅天以上至非想处之七根本定及七近分定是也。见俱舍论二十八。【又】谓空,无相,无愿之三解脱门。(参见:三昧)

【佛学常见辞汇】

(参见:三三昧)

(术语)(参见:三三昧)

【佛学大辞典】

(术语)观察所对之境之粗想,谓为寻,旧谓之觉。其细想谓为伺,旧谓之观。属于色界无色界之诸定,依此寻伺之有无而分三种:一、有寻有伺三摩地,定心寻伺皆有者。初禅天之根本定及其未至定(谓初禅之加行定)是也。二、无寻有伺三摩地,定心唯有伺者。在初禅与二禅天间之中间定(大梵天之果报)是也。三、无寻无伺三摩地,定心至妙而寻伺皆无者。二禅天以上至非想处之七根本定及七近分定是也。见俱舍论二十八。【又】谓空,无相,无愿之三解脱门。(参见:三昧)

【佛学常见辞汇】

(参见:三三昧)

三三昧

【佛学大辞典】

(术语)是为旧称,新称云三三摩地,译曰三定,三等持,就能修之行而名之。仁王经谓之三空,此就所观之理而名之。十地论谓之三治,此就所断之障而名之。此三昧有有漏无漏二种:有漏定谓之三三昧,无漏定谓之三解脱门。解脱即涅槃,无漏为能入涅槃之门也。犹如有漏曰八背舍,无漏曰八解脱也。三三昧之义:一、空三昧与苦谛之空,无我,二行相相应之三昧也。观诸法为因缘生,无我无我所有。空此我我所二者,故名为空三昧。二、无相三昧,是与灭谛之灭,静,妙,离,四行相相应之三昧也。涅槃离色声香味触五法,男女二相,及三有为相(除住相)之十相,故名为无相。以无相为缘,故名为无相三昧。三、无愿三昧,旧云无作三昧,又云无起三昧。是与苦谛之苦,无常,二行相,集谛之因,集,生,缘,四行相相应之三昧也。苦谛之苦,无常及集谛可厌恶,又道谛之道,如,行,出,四行相如船筏之必舍故总不愿乐之,故以之为缘,谓之无愿三昧。又于诸法无所愿乐,则无所造作,故谓为无,名为无起。但苦谛之空无我二行相与涅槃之相相似,非可厌舍,故无愿三昧中,不取之也。法华经信解品曰:「世尊往昔说法既久,我时在座,身体疲懈,但念空无相无作。」无量寿经上曰:「超越声闻缘觉之地,得空无相无愿三昧。」同下曰:「住空无相无愿之法,无作无起观法如化。」智度论十九曰:「于三界中智慧不著,一切三界转为空无相无作,解脱门。」同二十曰:「涅槃城有三门,所谓空无相无作。(中略)行此法得解脱,到无馀涅槃,以是故名解脱门。」俱舍论二十八曰:「空谓非我,无相谓灭四,无愿谓馀十,诸行相相应,此通净无漏无漏三脱门。」大乘义章二曰:「言无愿者,经中或复名为无作,亦名无起。(中略)此三经论名解脱门,亦名三治,亦名三空义,或复说为三三昧门。三脱三昧经论同说,三治一门如地论说。言三空者,如仁王经,言三脱者就果名也。三障对治,故名三治。言三空者就理彰名,三三昧者,就行名也。」

【佛学常见辞汇】

三种的三昧、即空三昧、无相三昧、无愿三昧。三昧是定的意思。空三昧是观察世间的一切法都是缘生的,也都是虚妄不实的;无相三昧是观察世间的一切形相都是虚妄假有;无愿三昧又名无作三昧,即观一切法幻有,而无所愿求。

【佛学次第统编】

法界次第云三三昧:梵语三昧,华言正定,亦云正心行处。谓众生之心,从无始已来,常不正直,得是三昧,心行正直,故名三昧。

一、有觉有观三昧 谓初心在禅曰见,细心分别禅味曰观。以空无相无作相应心,入于初禅,则一切觉观,皆悉正直,故名有觉有观三昧。

二、无觉有观三昧 谓以空无相无作相应心,将入二禅之时,觉知之心已亡,分别禅昧之念犹在,一切定观,皆悉正直,故名无觉有观三昧。

三、无觉无观三昧 谓以空无相无作相应心,入于三禅,乃至灭受想定时,觉知之心,分别禅味之念俱亡,故名无觉无观三昧。

【三藏法数】

(出法界次第)

梵语三昧,华言正定,亦云正心行处。谓众生之心,从无始已来,常不正直,得是三昧,心行正直,故名三昧。

〔一、有觉有观三昧〕,谓初心在禅曰觉,细心分别禅味曰观。以空、无相、无作相应心入于初禅,则一切觉、观皆悉正直,故名有觉有观三昧。(空、无相、无作,即三解脱门也。)

〔二、无觉有观三昧〕,谓以空、无相、无作相应心将入二禅之时,觉知之心已亡,分别禅味之念犹在。一切定观皆悉正直,故名无觉有观三昧。

〔三、无觉无观三昧〕,谓以空、无相、无作相应心入于三禅乃至灭受想定时,觉知之心、分别禅味之念俱亡,故名无觉无观三昧。

【三藏法数】

(出成实论)

〔一、分修三昧〕,谓定、慧二分,随修一分也。或修定不修慧,或修慧不修定,是名分修三昧。(梵语三昧,华言调直定,亦名正定、正受。)

〔二、共修三昧〕,谓修定亦兼修慧,修慧亦兼修定,是名共修三昧。

〔三、圣正三昧〕,自初果须陀洹已去,圣位所修,名为圣正。谓以定修心,因慧能破烦恼;以慧修心,因定能破烦恼。定慧一时具足,故名圣正三昧。(梵语须陀洹,华言预流。)

(术语)是为旧称,新称云三三摩地,译曰三定,三等持,就能修之行而名之。仁王经谓之三空,此就所观之理而名之。十地论谓之三治,此就所断之障而名之。此三昧有有漏无漏二种:有漏定谓之三三昧,无漏定谓之三解脱门。解脱即涅槃,无漏为能入涅槃之门也。犹如有漏曰八背舍,无漏曰八解脱也。三三昧之义:一、空三昧与苦谛之空,无我,二行相相应之三昧也。观诸法为因缘生,无我无我所有。空此我我所二者,故名为空三昧。二、无相三昧,是与灭谛之灭,静,妙,离,四行相相应之三昧也。涅槃离色声香味触五法,男女二相,及三有为相(除住相)之十相,故名为无相。以无相为缘,故名为无相三昧。三、无愿三昧,旧云无作三昧,又云无起三昧。是与苦谛之苦,无常,二行相,集谛之因,集,生,缘,四行相相应之三昧也。苦谛之苦,无常及集谛可厌恶,又道谛之道,如,行,出,四行相如船筏之必舍故总不愿乐之,故以之为缘,谓之无愿三昧。又于诸法无所愿乐,则无所造作,故谓为无,名为无起。但苦谛之空无我二行相与涅槃之相相似,非可厌舍,故无愿三昧中,不取之也。法华经信解品曰:「世尊往昔说法既久,我时在座,身体疲懈,但念空无相无作。」无量寿经上曰:「超越声闻缘觉之地,得空无相无愿三昧。」同下曰:「住空无相无愿之法,无作无起观法如化。」智度论十九曰:「于三界中智慧不著,一切三界转为空无相无作,解脱门。」同二十曰:「涅槃城有三门,所谓空无相无作。(中略)行此法得解脱,到无馀涅槃,以是故名解脱门。」俱舍论二十八曰:「空谓非我,无相谓灭四,无愿谓馀十,诸行相相应,此通净无漏无漏三脱门。」大乘义章二曰:「言无愿者,经中或复名为无作,亦名无起。(中略)此三经论名解脱门,亦名三治,亦名三空义,或复说为三三昧门。三脱三昧经论同说,三治一门如地论说。言三空者,如仁王经,言三脱者就果名也。三障对治,故名三治。言三空者就理彰名,三三昧者,就行名也。」

【佛学常见辞汇】

三种的三昧、即空三昧、无相三昧、无愿三昧。三昧是定的意思。空三昧是观察世间的一切法都是缘生的,也都是虚妄不实的;无相三昧是观察世间的一切形相都是虚妄假有;无愿三昧又名无作三昧,即观一切法幻有,而无所愿求。

【佛学次第统编】

法界次第云三三昧:梵语三昧,华言正定,亦云正心行处。谓众生之心,从无始已来,常不正直,得是三昧,心行正直,故名三昧。

一、有觉有观三昧 谓初心在禅曰见,细心分别禅味曰观。以空无相无作相应心,入于初禅,则一切觉观,皆悉正直,故名有觉有观三昧。

二、无觉有观三昧 谓以空无相无作相应心,将入二禅之时,觉知之心已亡,分别禅昧之念犹在,一切定观,皆悉正直,故名无觉有观三昧。

三、无觉无观三昧 谓以空无相无作相应心,入于三禅,乃至灭受想定时,觉知之心,分别禅味之念俱亡,故名无觉无观三昧。

【三藏法数】

(出法界次第)

梵语三昧,华言正定,亦云正心行处。谓众生之心,从无始已来,常不正直,得是三昧,心行正直,故名三昧。

〔一、有觉有观三昧〕,谓初心在禅曰觉,细心分别禅味曰观。以空、无相、无作相应心入于初禅,则一切觉、观皆悉正直,故名有觉有观三昧。(空、无相、无作,即三解脱门也。)

〔二、无觉有观三昧〕,谓以空、无相、无作相应心将入二禅之时,觉知之心已亡,分别禅味之念犹在。一切定观皆悉正直,故名无觉有观三昧。

〔三、无觉无观三昧〕,谓以空、无相、无作相应心入于三禅乃至灭受想定时,觉知之心、分别禅味之念俱亡,故名无觉无观三昧。

【三藏法数】

(出成实论)

〔一、分修三昧〕,谓定、慧二分,随修一分也。或修定不修慧,或修慧不修定,是名分修三昧。(梵语三昧,华言调直定,亦名正定、正受。)

〔二、共修三昧〕,谓修定亦兼修慧,修慧亦兼修定,是名共修三昧。

〔三、圣正三昧〕,自初果须陀洹已去,圣位所修,名为圣正。谓以定修心,因慧能破烦恼;以慧修心,因定能破烦恼。定慧一时具足,故名圣正三昧。(梵语须陀洹,华言预流。)

三昧

【佛学大辞典】

(术语)梵音sama%dhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之依处,故曰正心行处。息止缘虑,凝结心念,故曰息虑凝心。智度论五曰:「善心一处住不动,是名三昧。」同二十八曰:「一切禅定,亦名定,亦名三昧。」同二十曰:「诸行和合,皆名为三昧。」同二十三曰:「一切禅定摄心,皆名为三摩提,秦言正心行处。是心从无始世界来常曲不端,得此正心行处,心则端直,譬如蛇行常曲,入竹筒中则直。」止观二曰:「通称三昧者,调直定也。」大论云:「善心一处住不动,是名三昧。」大乘义章十三曰:「定者当体为名,心住一缘,离于散动,故名为定。言三昧者,是外国语,此名正定。」同二曰:「以心合法,离邪乱,故曰三昧。」同九曰:「心体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」同二十曰:「定者据行便息乱住缘,目之为定。就实而辨真心体寂,自性不动,故名为定。」新称三摩地,译为定或正受,等持等念。又曰现法乐住。定与正正受。其义同前。平等保持心,故曰等持。诸佛诸菩萨入有情界平等护念彼等,故曰等念。是就利他业而释之也。又现定中法乐,故曰现法乐住。正受之异名也。唯识论五曰:「于所观境令心专注不散为性,智依为业。」探玄记三曰:「三昧此云等持,离沈浮,故定慧等,故名等也。心不散,故住一境,故名持也。」法华玄赞二曰:「梵云三摩地,此云等持。平等持心而至于境,即是定也,云三昧者讹也。」玄应音义三曰:「三昧,或言三摩提,或云三摩帝皆讹也。正言三摩地,此译云等持。等者正也,正持心也,持谓持诸功德也。或云正定,谓住缘一境,离诸邪乱也。」菩提心义一曰:「梵云三摩地,唐云等念。入有情界,平等摄受而护念之者。」

【佛学常见辞汇】

又名三摩提,或三摩地,华译为正定,即离诸邪乱,摄心不散的意思。

【俗语佛源】

三昧为梵语Samadhi之音译,又名三摩地、三摩提,意为正思维指导下的定力。《大智度论》:「 善心一处住不动,是名三昧。」《大乘义章》:「以体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」佛教认为修行能證得「三昧」,则能引发种种神通妙用。以后遂引申为妙处、极致、蕴奥、诀窍等。《书言故事·赞叹类》:「得妙处,曰得三昧。」《故事成语考·释道鬼神》:「儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。」《宋史·李元仪传》:「元仪能为文,尤工尺牍,轼谓入刀笔三昧。」唐朝僧人怀素雅好草书,自言得草圣三昧。可见「三昧」一词运用已十分广泛。 (常正)

(术语)梵音sama%dhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之依处,故曰正心行处。息止缘虑,凝结心念,故曰息虑凝心。智度论五曰:「善心一处住不动,是名三昧。」同二十八曰:「一切禅定,亦名定,亦名三昧。」同二十曰:「诸行和合,皆名为三昧。」同二十三曰:「一切禅定摄心,皆名为三摩提,秦言正心行处。是心从无始世界来常曲不端,得此正心行处,心则端直,譬如蛇行常曲,入竹筒中则直。」止观二曰:「通称三昧者,调直定也。」大论云:「善心一处住不动,是名三昧。」大乘义章十三曰:「定者当体为名,心住一缘,离于散动,故名为定。言三昧者,是外国语,此名正定。」同二曰:「以心合法,离邪乱,故曰三昧。」同九曰:「心体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」同二十曰:「定者据行便息乱住缘,目之为定。就实而辨真心体寂,自性不动,故名为定。」新称三摩地,译为定或正受,等持等念。又曰现法乐住。定与正正受。其义同前。平等保持心,故曰等持。诸佛诸菩萨入有情界平等护念彼等,故曰等念。是就利他业而释之也。又现定中法乐,故曰现法乐住。正受之异名也。唯识论五曰:「于所观境令心专注不散为性,智依为业。」探玄记三曰:「三昧此云等持,离沈浮,故定慧等,故名等也。心不散,故住一境,故名持也。」法华玄赞二曰:「梵云三摩地,此云等持。平等持心而至于境,即是定也,云三昧者讹也。」玄应音义三曰:「三昧,或言三摩提,或云三摩帝皆讹也。正言三摩地,此译云等持。等者正也,正持心也,持谓持诸功德也。或云正定,谓住缘一境,离诸邪乱也。」菩提心义一曰:「梵云三摩地,唐云等念。入有情界,平等摄受而护念之者。」

【佛学常见辞汇】

又名三摩提,或三摩地,华译为正定,即离诸邪乱,摄心不散的意思。

【俗语佛源】

三昧为梵语Samadhi之音译,又名三摩地、三摩提,意为正思维指导下的定力。《大智度论》:「 善心一处住不动,是名三昧。」《大乘义章》:「以体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」佛教认为修行能證得「三昧」,则能引发种种神通妙用。以后遂引申为妙处、极致、蕴奥、诀窍等。《书言故事·赞叹类》:「得妙处,曰得三昧。」《故事成语考·释道鬼神》:「儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。」《宋史·李元仪传》:「元仪能为文,尤工尺牍,轼谓入刀笔三昧。」唐朝僧人怀素雅好草书,自言得草圣三昧。可见「三昧」一词运用已十分广泛。 (常正)

三平等地

【佛学大辞典】

(术语)谓译空,无相无愿之三三摩地也。

【佛学常见辞汇】

即空、无相、无愿之三三摩地。

(术语)谓译空,无相无愿之三三摩地也。

【佛学常见辞汇】

即空、无相、无愿之三三摩地。

三空三摩地

【佛学大辞典】

(术语)同上。

(术语)同上。

三昧地

【佛学大辞典】

(术语)Sama%dhi,与三摩地同。(参见:三昧)

(术语)Sama%dhi,与三摩地同。(参见:三昧)

三昧

【佛学大辞典】

(术语)梵音sama%dhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之依处,故曰正心行处。息止缘虑,凝结心念,故曰息虑凝心。智度论五曰:「善心一处住不动,是名三昧。」同二十八曰:「一切禅定,亦名定,亦名三昧。」同二十曰:「诸行和合,皆名为三昧。」同二十三曰:「一切禅定摄心,皆名为三摩提,秦言正心行处。是心从无始世界来常曲不端,得此正心行处,心则端直,譬如蛇行常曲,入竹筒中则直。」止观二曰:「通称三昧者,调直定也。」大论云:「善心一处住不动,是名三昧。」大乘义章十三曰:「定者当体为名,心住一缘,离于散动,故名为定。言三昧者,是外国语,此名正定。」同二曰:「以心合法,离邪乱,故曰三昧。」同九曰:「心体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」同二十曰:「定者据行便息乱住缘,目之为定。就实而辨真心体寂,自性不动,故名为定。」新称三摩地,译为定或正受,等持等念。又曰现法乐住。定与正正受。其义同前。平等保持心,故曰等持。诸佛诸菩萨入有情界平等护念彼等,故曰等念。是就利他业而释之也。又现定中法乐,故曰现法乐住。正受之异名也。唯识论五曰:「于所观境令心专注不散为性,智依为业。」探玄记三曰:「三昧此云等持,离沈浮,故定慧等,故名等也。心不散,故住一境,故名持也。」法华玄赞二曰:「梵云三摩地,此云等持。平等持心而至于境,即是定也,云三昧者讹也。」玄应音义三曰:「三昧,或言三摩提,或云三摩帝皆讹也。正言三摩地,此译云等持。等者正也,正持心也,持谓持诸功德也。或云正定,谓住缘一境,离诸邪乱也。」菩提心义一曰:「梵云三摩地,唐云等念。入有情界,平等摄受而护念之者。」

【佛学常见辞汇】

又名三摩提,或三摩地,华译为正定,即离诸邪乱,摄心不散的意思。

【俗语佛源】

三昧为梵语Samadhi之音译,又名三摩地、三摩提,意为正思维指导下的定力。《大智度论》:「 善心一处住不动,是名三昧。」《大乘义章》:「以体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」佛教认为修行能證得「三昧」,则能引发种种神通妙用。以后遂引申为妙处、极致、蕴奥、诀窍等。《书言故事·赞叹类》:「得妙处,曰得三昧。」《故事成语考·释道鬼神》:「儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。」《宋史·李元仪传》:「元仪能为文,尤工尺牍,轼谓入刀笔三昧。」唐朝僧人怀素雅好草书,自言得草圣三昧。可见「三昧」一词运用已十分广泛。 (常正)

(术语)梵音sama%dhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之依处,故曰正心行处。息止缘虑,凝结心念,故曰息虑凝心。智度论五曰:「善心一处住不动,是名三昧。」同二十八曰:「一切禅定,亦名定,亦名三昧。」同二十曰:「诸行和合,皆名为三昧。」同二十三曰:「一切禅定摄心,皆名为三摩提,秦言正心行处。是心从无始世界来常曲不端,得此正心行处,心则端直,譬如蛇行常曲,入竹筒中则直。」止观二曰:「通称三昧者,调直定也。」大论云:「善心一处住不动,是名三昧。」大乘义章十三曰:「定者当体为名,心住一缘,离于散动,故名为定。言三昧者,是外国语,此名正定。」同二曰:「以心合法,离邪乱,故曰三昧。」同九曰:「心体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」同二十曰:「定者据行便息乱住缘,目之为定。就实而辨真心体寂,自性不动,故名为定。」新称三摩地,译为定或正受,等持等念。又曰现法乐住。定与正正受。其义同前。平等保持心,故曰等持。诸佛诸菩萨入有情界平等护念彼等,故曰等念。是就利他业而释之也。又现定中法乐,故曰现法乐住。正受之异名也。唯识论五曰:「于所观境令心专注不散为性,智依为业。」探玄记三曰:「三昧此云等持,离沈浮,故定慧等,故名等也。心不散,故住一境,故名持也。」法华玄赞二曰:「梵云三摩地,此云等持。平等持心而至于境,即是定也,云三昧者讹也。」玄应音义三曰:「三昧,或言三摩提,或云三摩帝皆讹也。正言三摩地,此译云等持。等者正也,正持心也,持谓持诸功德也。或云正定,谓住缘一境,离诸邪乱也。」菩提心义一曰:「梵云三摩地,唐云等念。入有情界,平等摄受而护念之者。」

【佛学常见辞汇】

又名三摩提,或三摩地,华译为正定,即离诸邪乱,摄心不散的意思。

【俗语佛源】

三昧为梵语Samadhi之音译,又名三摩地、三摩提,意为正思维指导下的定力。《大智度论》:「 善心一处住不动,是名三昧。」《大乘义章》:「以体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」佛教认为修行能證得「三昧」,则能引发种种神通妙用。以后遂引申为妙处、极致、蕴奥、诀窍等。《书言故事·赞叹类》:「得妙处,曰得三昧。」《故事成语考·释道鬼神》:「儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。」《宋史·李元仪传》:「元仪能为文,尤工尺牍,轼谓入刀笔三昧。」唐朝僧人怀素雅好草书,自言得草圣三昧。可见「三昧」一词运用已十分广泛。 (常正)

三界九地

【佛学大辞典】

(术语)区分三界为九地。(参见:九地)

【佛学常见辞汇】

三界即欲界色界无色界,下起地狱,上至他化天,其中众生,因有淫食二欲,故名欲界。下起初禅,上至有顶,其中众生,虽已断欲,尚有色身,故名色界。再上则四空天,其中众生,并色身亦无,故名无色界。九地者:欲界汇为一地,名五趣杂居地。色界有四地,即初禅名离生喜乐地,二禅名定生喜乐地,三禅名离喜妙乐地,四禅名舍念清净地。无色界有四地,即空无边处地,识无边处地,无所有处地,非想非非想处地,合为九地。

(术语)区分三界为九地。(参见:九地)

【佛学常见辞汇】

三界即欲界色界无色界,下起地狱,上至他化天,其中众生,因有淫食二欲,故名欲界。下起初禅,上至有顶,其中众生,虽已断欲,尚有色身,故名色界。再上则四空天,其中众生,并色身亦无,故名无色界。九地者:欲界汇为一地,名五趣杂居地。色界有四地,即初禅名离生喜乐地,二禅名定生喜乐地,三禅名离喜妙乐地,四禅名舍念清净地。无色界有四地,即空无边处地,识无边处地,无所有处地,非想非非想处地,合为九地。

九地

【佛学大辞典】

(名数)又名九有。以欲界为一地,色界及无色界各分为四地也。一欲界五趣地,二离生喜乐地,三定生喜乐地,四离喜妙乐地,五舍念清净地,六空无边处地,七识无边处地,八无所有处地,九非想非非想处地。欲界五趣地者,或名五趣杂居地。即地狱,饿鬼,畜生,人及天之五趣等为散地,并有欲故,合为一地。离生喜乐地者,即色界初禅,与寻伺即觉观相应,已离欲界之苦,而生喜乐,故立为一地。定生喜乐地者,即色界第二禅,已无寻伺,从定生喜乐,故为一地。离喜妙乐地者,即色界第三禅,离前喜贪,心悦安静,有胜妙之乐,故为一地。舍念清净地者,即色界第四禅,离前喜乐等,清净平等,住于舍受正念,故为一地。空无边处地者,为无色界之第一定,厌色而住于空无边处定,识无边处地者,为无色界之第二定,住于识无边处定,无所有处地者,为无色界之第三定,住于无所有处定,非想非非想处地者,为无色界之第四定,住于非想非非想处定,故各立为一地。其中后四地,乃所谓四无色界,其名称别无所异。前五地,据杂阿含经十七之说,立其名目。彼文曰:「云何食念?谓五欲因缘生念。云何无食念?谓比丘离欲,离恶不善法,有觉有观,离生喜乐,初禅具足住,是名无食念。云何无食无食念?谓有觉有观息,内净一心,无觉无观,定生喜乐,第二禅具足住,是名无食无食念。云何有食乐?谓五欲因缘,生乐生喜,是名有食乐。云何无食乐?谓息有觉有观,内净一心,无觉无观,定生喜乐,是名无食乐。云何无食无食乐?谓比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,是名无食无食乐。云何有食舍?谓五欲因缘生舍,是名有食舍。云何无食舍?谓彼比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,第三禅具足住,是名无食舍。云何无食无食舍?谓彼比丘离苦息乐,忧喜先已离,不苦不乐舍,净念一心,第四禅具足住,是名无食无食舍。」亦见大毗婆沙论三十一,俱舍论二十八等。

【佛学常见辞汇】

又名九有。三界共有九地,其中欲界佔一地,其他色界和无色界各佔四地,即五趣杂居地、离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地、空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。以上九地,因皆贪著境界,不肯离去,所以叫做地。又因为是从有漏业因所得来的果报,所以又名九有。

【佛学次第统编】

三界分别说之,可为九地。九地者:谓欲界五趣杂居一地;色界四禅,分为四地;无色界四空,分为四地;共为九也。地有持载之义,众生依之而住。此之九地,从忉利天已下及四趣,皆为地居。夜摩已上以至非非想天,皆为空居。从所依处得名,故皆言地也。

一、五趣杂居地 五趣者,即欲界六天、人、饿鬼、畜生、地狱也。本该六趣,以阿修罗通于诸趣,故但言五。杂居者,五趣虽果报苦乐不同,总居于欲界故也。

二、离生喜乐地 离生喜乐地者,即色界初禅天也。谓此天已离欲界欲恶之法,得觉观禅定,身心凝静,而生喜乐。住于此定,一切苦恼,皆不能逼也。

三、定生喜乐地 定生喜乐地者,即色界二禅天也。谓此天已离初禅觉观动散,摄心在定,澹然凝静,而生胜定喜乐。住于此定,如人从暗室中出,见日月光明,朗然洞彻也。

四、离喜妙乐地 离喜妙乐地者,即色界三禅天也。谓此天已离二禅天喜之踊动,因摄心谛观,泯然入定,而得胜妙之乐。住于此定,乐法增长,遍满身中也。

五、舍念清净地 舍念清净地者,即色界四禅天也。谓此天舍二禅之喜,及三禅之乐,心无憎爱,一念平等,清净无杂。住于此定,空明寂静,万像皆现也。

六、空无边处地 空无边处地者,即无色界第一天也。谓此天厌色界色质为碍,不得自在故,以功用行,灭一切色相,而入虚空处定。住于此定,其心明净,无碍自在也。

七、识无边处地 识无边处地者,即无色界第二天也。谓此天厌空处无边,转心缘识,与识相应,心定不动,三世之识,悉现定中。住于此定,清净寂静也。

八、无所有处地 无所有处地者,即无色界第三天也。谓此天厌空处无边,识处三世,流转无际,舍此二处而入无所有处。住于此定,怡然寂静,诸想不起也。

九、非非想处地 非非想处地者,非前识处之有想,非无所有处之无想,即无色界第四天也。谓此天厌无所有处如痴,故舍之而入非非想处定。住于此定,不见有无相貌,泯然寂绝,清净无为也。

(名数)又名九有。以欲界为一地,色界及无色界各分为四地也。一欲界五趣地,二离生喜乐地,三定生喜乐地,四离喜妙乐地,五舍念清净地,六空无边处地,七识无边处地,八无所有处地,九非想非非想处地。欲界五趣地者,或名五趣杂居地。即地狱,饿鬼,畜生,人及天之五趣等为散地,并有欲故,合为一地。离生喜乐地者,即色界初禅,与寻伺即觉观相应,已离欲界之苦,而生喜乐,故立为一地。定生喜乐地者,即色界第二禅,已无寻伺,从定生喜乐,故为一地。离喜妙乐地者,即色界第三禅,离前喜贪,心悦安静,有胜妙之乐,故为一地。舍念清净地者,即色界第四禅,离前喜乐等,清净平等,住于舍受正念,故为一地。空无边处地者,为无色界之第一定,厌色而住于空无边处定,识无边处地者,为无色界之第二定,住于识无边处定,无所有处地者,为无色界之第三定,住于无所有处定,非想非非想处地者,为无色界之第四定,住于非想非非想处定,故各立为一地。其中后四地,乃所谓四无色界,其名称别无所异。前五地,据杂阿含经十七之说,立其名目。彼文曰:「云何食念?谓五欲因缘生念。云何无食念?谓比丘离欲,离恶不善法,有觉有观,离生喜乐,初禅具足住,是名无食念。云何无食无食念?谓有觉有观息,内净一心,无觉无观,定生喜乐,第二禅具足住,是名无食无食念。云何有食乐?谓五欲因缘,生乐生喜,是名有食乐。云何无食乐?谓息有觉有观,内净一心,无觉无观,定生喜乐,是名无食乐。云何无食无食乐?谓比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,是名无食无食乐。云何有食舍?谓五欲因缘生舍,是名有食舍。云何无食舍?谓彼比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,第三禅具足住,是名无食舍。云何无食无食舍?谓彼比丘离苦息乐,忧喜先已离,不苦不乐舍,净念一心,第四禅具足住,是名无食无食舍。」亦见大毗婆沙论三十一,俱舍论二十八等。

【佛学常见辞汇】

又名九有。三界共有九地,其中欲界佔一地,其他色界和无色界各佔四地,即五趣杂居地、离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地、空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。以上九地,因皆贪著境界,不肯离去,所以叫做地。又因为是从有漏业因所得来的果报,所以又名九有。

【佛学次第统编】

三界分别说之,可为九地。九地者:谓欲界五趣杂居一地;色界四禅,分为四地;无色界四空,分为四地;共为九也。地有持载之义,众生依之而住。此之九地,从忉利天已下及四趣,皆为地居。夜摩已上以至非非想天,皆为空居。从所依处得名,故皆言地也。

一、五趣杂居地 五趣者,即欲界六天、人、饿鬼、畜生、地狱也。本该六趣,以阿修罗通于诸趣,故但言五。杂居者,五趣虽果报苦乐不同,总居于欲界故也。

二、离生喜乐地 离生喜乐地者,即色界初禅天也。谓此天已离欲界欲恶之法,得觉观禅定,身心凝静,而生喜乐。住于此定,一切苦恼,皆不能逼也。

三、定生喜乐地 定生喜乐地者,即色界二禅天也。谓此天已离初禅觉观动散,摄心在定,澹然凝静,而生胜定喜乐。住于此定,如人从暗室中出,见日月光明,朗然洞彻也。

四、离喜妙乐地 离喜妙乐地者,即色界三禅天也。谓此天已离二禅天喜之踊动,因摄心谛观,泯然入定,而得胜妙之乐。住于此定,乐法增长,遍满身中也。

五、舍念清净地 舍念清净地者,即色界四禅天也。谓此天舍二禅之喜,及三禅之乐,心无憎爱,一念平等,清净无杂。住于此定,空明寂静,万像皆现也。

六、空无边处地 空无边处地者,即无色界第一天也。谓此天厌色界色质为碍,不得自在故,以功用行,灭一切色相,而入虚空处定。住于此定,其心明净,无碍自在也。

七、识无边处地 识无边处地者,即无色界第二天也。谓此天厌空处无边,转心缘识,与识相应,心定不动,三世之识,悉现定中。住于此定,清净寂静也。

八、无所有处地 无所有处地者,即无色界第三天也。谓此天厌空处无边,识处三世,流转无际,舍此二处而入无所有处。住于此定,怡然寂静,诸想不起也。

九、非非想处地 非非想处地者,非前识处之有想,非无所有处之无想,即无色界第四天也。谓此天厌无所有处如痴,故舍之而入非非想处定。住于此定,不见有无相貌,泯然寂绝,清净无为也。