《國語辭典》:七事儿(七事兒) 拼音:qī shì ér

七处,七部分。元。马致远《青衫泪》第一折:「若信著俺当家老奶奶,把惜花心七事儿分开。」元。郑光祖《周公摄政》第四折:「霍叔将他官削了玉下玄白,蔡叔将他递流入千万里琼崖。把这两个七事儿分开,转送交普天之下号令明白。」也作「七事家」、「七事件」、「七事子」。

分類:七处

七处善

【佛学大辞典】

(术语)观法之名。一观色为苦,二观色为集,三观色为灭,四观色为道,五观色为爱味,六观色为过患,七观色为出离。前四种观色之四谛,色爱味之言,重观色之集。色过患之言,重观色之苦,色出离之言,重观色之灭谛。如是受想行识各七,故为三十五也。不过七,故但曰七处善。见婆沙论百八十三,俱舍光记二十三。

(术语)观法之名。一观色为苦,二观色为集,三观色为灭,四观色为道,五观色为爱味,六观色为过患,七观色为出离。前四种观色之四谛,色爱味之言,重观色之集。色过患之言,重观色之苦,色出离之言,重观色之灭谛。如是受想行识各七,故为三十五也。不过七,故但曰七处善。见婆沙论百八十三,俱舍光记二十三。

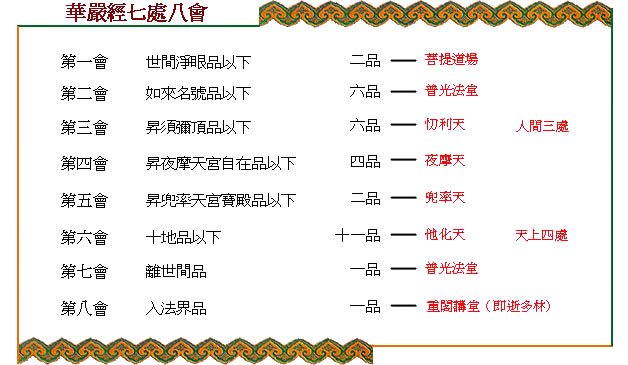

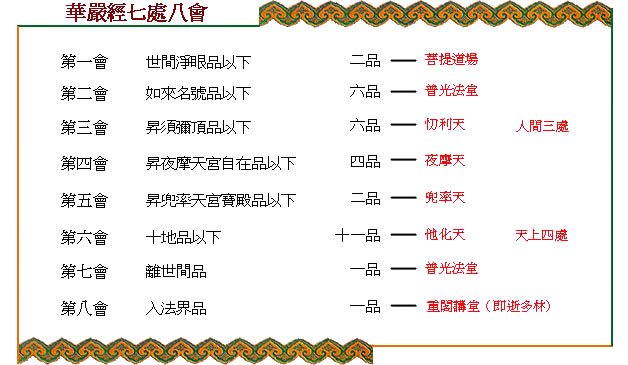

七处八会

【佛学大辞典】

(术语)六十卷之华严经,七处八会之说也。(参见:华严经)

(术语)六十卷之华严经,七处八会之说也。(参见:华严经)

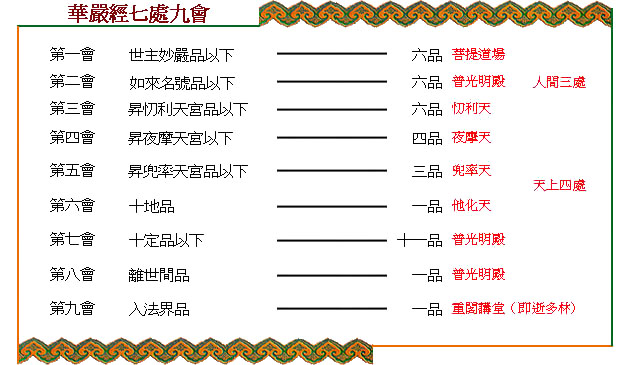

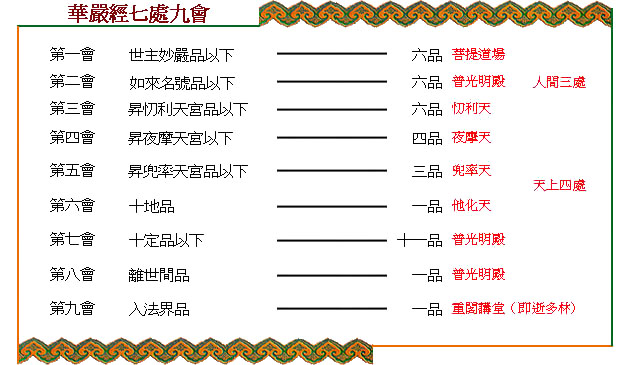

七处九会

【佛学大辞典】

(术语)八十卷华严经,七处九会之说也。(参见:华严经)

(术语)八十卷华严经,七处九会之说也。(参见:华严经)

七处平满相

【佛学大辞典】

(术语)如来三十二相之一。两足下,两手,两肩及顶中之七处皆平满端正也。

【三藏法数】

谓两足下、两手、两肩、项中,七处皆平满端正也。

(术语)如来三十二相之一。两足下,两手,两肩及顶中之七处皆平满端正也。

【三藏法数】

谓两足下、两手、两肩、项中,七处皆平满端正也。

华严经七处八会

【佛学大辞典】

(术语)六十华严经一部有三十四品。合人中三处与天上四处为七处,于普光法堂重会总有八会。

(术语)六十华严经一部有三十四品。合人中三处与天上四处为七处,于普光法堂重会总有八会。

华严经七处九会

【佛学大辞典】

(术语)八十华严经一部有三十九品,七处九会所说。六十华严经第六他化天会十一品此经分为他化天与普光明殿二处故为九会。

(术语)八十华严经一部有三十九品,七处九会所说。六十华严经第六他化天会十一品此经分为他化天与普光明殿二处故为九会。

七处说──华严七处说

【三藏法数】

(出华严经随疏演义钞)

华严者,因行如华,庄严果德也。七处者,佛说华严经之处也。所谓人间三处,即菩提场、普光明殿、逝多林;天上四处,即忉利天、夜摩天、兜率天、他化天也。

〔第一处,菩提场〕,梵语菩提,华言道。谓佛在摩竭提国,阿兰若菩提场中,始成正觉,于此处,说如来依正果报法门,共六品经:一世主妙严品、二如来现相品、三普贤三昧品、四世界成就品、五华藏世界品、六毗卢遮那品也。(梵语摩竭提,华言善胜,又云无恼。梵语阿兰若,华言閒静处。菩提场者,如来成道之场也。)

〔第二处,普光明殿〕,普光明殿者,谓其殿众宝所成,光明映照也。又佛于中说法,普放光明故也。此处凡三番聚会,共说十八品经。初于此处说十信等法门,共六品经:一如来名号品、二四圣谛品、三光明觉品、四菩萨问明品、五净行品、六贤首品。次于此处说等觉法门,凡十一品经:一十定品、二十通品、三十忍品、四阿僧祇品、五寿量品、六菩萨住处品、七佛不思议品、八十身相海品、九如来随好光明品、十普贤行品、十一如来出现品。后于此处说离世间法,即经中离世间品也。

〔第三处忉利天〕,梵语忉利,华言三十三。即须弥山顶,帝释所居之处也。此处说十住等法门,共六品经:一升须弥山品、二山顶偈赞品、三十住品、四梵行品、五发心功德品、六明法品也。(梵语须弥,华言妙高。帝释,梵语释提桓因,华言能天主。今言帝释者,华梵双举也。)

〔第四处,夜摩天〕,梵语夜摩,华言善时。谓此天时时唱快乐故也。此处说十行等法门,共四品经:一升夜摩天品、二夜摩偈赞品、三十行品、四十无尽藏品也。

〔第五处,兜率天〕,梵语兜率,华言知足。谓于五欲境上知止足故也。此处说十回向等法门,共三品经:一升兜率天品、二兜率偈赞品、三十回向品也。(五欲者,色欲、声欲、香欲、味欲、触欲也。)

〔第六处,他化天〕,他化者,诸欲乐境不劳自化,皆由馀天所化,而自在受用故也。此处说十地法门,即经中十地品也。

〔第七处,逝多林〕,梵语逝多,华言胜林,即给孤独园。此处说入法界法门,即经中入法界品也。(给孤独园者,即给孤长者,买祇陀太子之园以奉佛也。)

(出华严经随疏演义钞)

华严者,因行如华,庄严果德也。七处者,佛说华严经之处也。所谓人间三处,即菩提场、普光明殿、逝多林;天上四处,即忉利天、夜摩天、兜率天、他化天也。

〔第一处,菩提场〕,梵语菩提,华言道。谓佛在摩竭提国,阿兰若菩提场中,始成正觉,于此处,说如来依正果报法门,共六品经:一世主妙严品、二如来现相品、三普贤三昧品、四世界成就品、五华藏世界品、六毗卢遮那品也。(梵语摩竭提,华言善胜,又云无恼。梵语阿兰若,华言閒静处。菩提场者,如来成道之场也。)

〔第二处,普光明殿〕,普光明殿者,谓其殿众宝所成,光明映照也。又佛于中说法,普放光明故也。此处凡三番聚会,共说十八品经。初于此处说十信等法门,共六品经:一如来名号品、二四圣谛品、三光明觉品、四菩萨问明品、五净行品、六贤首品。次于此处说等觉法门,凡十一品经:一十定品、二十通品、三十忍品、四阿僧祇品、五寿量品、六菩萨住处品、七佛不思议品、八十身相海品、九如来随好光明品、十普贤行品、十一如来出现品。后于此处说离世间法,即经中离世间品也。

〔第三处忉利天〕,梵语忉利,华言三十三。即须弥山顶,帝释所居之处也。此处说十住等法门,共六品经:一升须弥山品、二山顶偈赞品、三十住品、四梵行品、五发心功德品、六明法品也。(梵语须弥,华言妙高。帝释,梵语释提桓因,华言能天主。今言帝释者,华梵双举也。)

〔第四处,夜摩天〕,梵语夜摩,华言善时。谓此天时时唱快乐故也。此处说十行等法门,共四品经:一升夜摩天品、二夜摩偈赞品、三十行品、四十无尽藏品也。

〔第五处,兜率天〕,梵语兜率,华言知足。谓于五欲境上知止足故也。此处说十回向等法门,共三品经:一升兜率天品、二兜率偈赞品、三十回向品也。(五欲者,色欲、声欲、香欲、味欲、触欲也。)

〔第六处,他化天〕,他化者,诸欲乐境不劳自化,皆由馀天所化,而自在受用故也。此处说十地法门,即经中十地品也。

〔第七处,逝多林〕,梵语逝多,华言胜林,即给孤独园。此处说入法界法门,即经中入法界品也。(给孤独园者,即给孤长者,买祇陀太子之园以奉佛也。)

七处徵心

【三藏法数】

(出楞严经)

七处徵心者,佛于楞严会上,徵诘阿难心目所在之处也。此由阿难遭摩登伽之幻术。佛敕文殊,将咒往护,提奖阿难,归来佛所。佛问其发心出家之始,阿难以见佛胜相而答。佛遂徵其心目所在,阿难答以目在外,而心在内。及佛徵其心不在内,又计之在外。如是展转穷逐徵诘,至于无所著处。使其妄心无所依止。盖由阿难不知妙净明心,遍一切处,无在无不在,而妄认缘尘分别影事,以为心相。佛欲破其妄想缘心,显其妙净明体,故有七处徵心之说也。(梵语阿难,华言庆喜。梵语摩登伽,华言本性。文殊,梵语具云文殊师利,华言妙德。)

〔一、在内〕,在内者,谓阿难因佛徵问心目所在,阿难答云:心居身内,目在于外。佛遂问云:汝心若在身内,则应先见身中心肝脾胃等物,然后能见外境。若不先见身中之物,汝心岂在身内。故云:汝言觉了能知之心,住在身内,无有是处。

〔二、在外〕,在外者,谓阿难被佛徵心非内,则又计之于外,故以灯光譬之。谓众生心在身外,不见身中。如灯光在室外不能照于室内也。佛又问云:汝心若在身外,则身心两异,各不相知。若相知者,云何在外。故云汝言觉了能知之心,住在身外,无有是处。

〔三、潜根〕,潜根者,谓阿难被佛徵心非外,则又计为潜伏根里。(根,谓眼根。)故以琉璃笼眼为喻,谓眼合于心,如琉璃笼于眼上,若眼见物时,心即随能分别,无有障碍。如琉璃合眼,不碍于见物也。佛乃责其法喻不齐,汝若以琉璃喻眼,则眼亦可见眼,若可见,即同于境矣。眼若同境,则心境各异。岂可云心潜伏根内,随即分别耶?故云汝言觉了能知之心,潜伏根里,无有是处。

〔四、在闇内〕,在闇内者,谓阿难被佛徵诘心不在根里。则又计云:诸众生身腑藏在中,窍穴居外。如我今者,开眼见明,为见外。闭眼见暗,为见内。佛乃问其汝当闭眼见暗之时,此暗境界与眼对否?若与眼对,暗在眼前,云何成内。若不对者,云何成见。故云:汝言见暗,名见内者,无有是处。

〔五、随所合处〕,随所合处者,谓阿难被佛徵诘,不在暗内,则又计之。随所合处,心则随有。佛乃问云:汝言随所合处,心随有者,是心无体,则无所合;心若有体,则汝以手自挃其身,汝心必能知觉。此知觉心为复内出,为从外来。若于内出,则见身中;若从外来,先合见面。既非内外,则无出入,出入既无,体性何有?若无有体,谁为随合。故云随所合处,心随有者,无有是处。

〔六、在中间〕,在中间者,谓阿难被佛徵诘,心非随所合处而有。则又计心在于根尘中间。佛又问云:汝心若在根尘之中,此之心体为复兼于根尘,为不兼于根尘,若兼于根尘,则根有知而尘无知,成敌两立,云何为中。若不兼者,不属根尘,即无体性,中何有相。故云当在中间,无有是处。(成敌两立者,谓根与尘而成敌对,有知与无知而成两立也。)

〔七、无著〕,无著者,谓阿难被佛徵诘,心不在中间。则又计之,一切无著,名之为心。佛又问云:汝言不著名为心者,如世间虚空水陆飞行,一切物象,汝心不著。此等物象,为有为无。若言无者,则同龟毛兔角,云何更有不著之物,而言不著。若言有者,物在则心亦在,云何无著。故云一切无著,名觉知心,无有是处。

(出楞严经)

七处徵心者,佛于楞严会上,徵诘阿难心目所在之处也。此由阿难遭摩登伽之幻术。佛敕文殊,将咒往护,提奖阿难,归来佛所。佛问其发心出家之始,阿难以见佛胜相而答。佛遂徵其心目所在,阿难答以目在外,而心在内。及佛徵其心不在内,又计之在外。如是展转穷逐徵诘,至于无所著处。使其妄心无所依止。盖由阿难不知妙净明心,遍一切处,无在无不在,而妄认缘尘分别影事,以为心相。佛欲破其妄想缘心,显其妙净明体,故有七处徵心之说也。(梵语阿难,华言庆喜。梵语摩登伽,华言本性。文殊,梵语具云文殊师利,华言妙德。)

〔一、在内〕,在内者,谓阿难因佛徵问心目所在,阿难答云:心居身内,目在于外。佛遂问云:汝心若在身内,则应先见身中心肝脾胃等物,然后能见外境。若不先见身中之物,汝心岂在身内。故云:汝言觉了能知之心,住在身内,无有是处。

〔二、在外〕,在外者,谓阿难被佛徵心非内,则又计之于外,故以灯光譬之。谓众生心在身外,不见身中。如灯光在室外不能照于室内也。佛又问云:汝心若在身外,则身心两异,各不相知。若相知者,云何在外。故云汝言觉了能知之心,住在身外,无有是处。

〔三、潜根〕,潜根者,谓阿难被佛徵心非外,则又计为潜伏根里。(根,谓眼根。)故以琉璃笼眼为喻,谓眼合于心,如琉璃笼于眼上,若眼见物时,心即随能分别,无有障碍。如琉璃合眼,不碍于见物也。佛乃责其法喻不齐,汝若以琉璃喻眼,则眼亦可见眼,若可见,即同于境矣。眼若同境,则心境各异。岂可云心潜伏根内,随即分别耶?故云汝言觉了能知之心,潜伏根里,无有是处。

〔四、在闇内〕,在闇内者,谓阿难被佛徵诘心不在根里。则又计云:诸众生身腑藏在中,窍穴居外。如我今者,开眼见明,为见外。闭眼见暗,为见内。佛乃问其汝当闭眼见暗之时,此暗境界与眼对否?若与眼对,暗在眼前,云何成内。若不对者,云何成见。故云:汝言见暗,名见内者,无有是处。

〔五、随所合处〕,随所合处者,谓阿难被佛徵诘,不在暗内,则又计之。随所合处,心则随有。佛乃问云:汝言随所合处,心随有者,是心无体,则无所合;心若有体,则汝以手自挃其身,汝心必能知觉。此知觉心为复内出,为从外来。若于内出,则见身中;若从外来,先合见面。既非内外,则无出入,出入既无,体性何有?若无有体,谁为随合。故云随所合处,心随有者,无有是处。

〔六、在中间〕,在中间者,谓阿难被佛徵诘,心非随所合处而有。则又计心在于根尘中间。佛又问云:汝心若在根尘之中,此之心体为复兼于根尘,为不兼于根尘,若兼于根尘,则根有知而尘无知,成敌两立,云何为中。若不兼者,不属根尘,即无体性,中何有相。故云当在中间,无有是处。(成敌两立者,谓根与尘而成敌对,有知与无知而成两立也。)

〔七、无著〕,无著者,谓阿难被佛徵诘,心不在中间。则又计之,一切无著,名之为心。佛又问云:汝言不著名为心者,如世间虚空水陆飞行,一切物象,汝心不著。此等物象,为有为无。若言无者,则同龟毛兔角,云何更有不著之物,而言不著。若言有者,物在则心亦在,云何无著。故云一切无著,名觉知心,无有是处。

第七处,逝多林

【三藏法数】

梵语逝多,华言胜林,即给孤独园。此处说入法界法门,即经中入法界品也。(给孤独园者,即给孤长者,买祇陀太子之园以奉佛也。)

梵语逝多,华言胜林,即给孤独园。此处说入法界法门,即经中入法界品也。(给孤独园者,即给孤长者,买祇陀太子之园以奉佛也。)