共325,分22页显示 上一页 8 9 10 11 12 14 15 16 17 下一页

舍念清净地

舍家弃欲

舍无量心

舍筏

舍置记

舍圣归净

舍堕

舍德处

舍滥留纯识

舍罗

舍觉支

舍啰梵

舍攞驮

深摩舍那

佛类词典(续上)

舍受舍念清净地

舍家弃欲

舍无量心

舍筏

舍置记

舍圣归净

舍堕

舍德处

舍滥留纯识

舍罗

舍觉支

舍啰梵

舍攞驮

深摩舍那

舍受

【佛学大辞典】

(术语)五受之一。

【佛学常见辞汇】

舍弃报身,即死的别名。

【三藏法数】

谓心于不违不顺之境,而受无苦无乐、无憎无爱之舍,是名舍受。

(术语)五受之一。

【佛学常见辞汇】

舍弃报身,即死的别名。

【三藏法数】

谓心于不违不顺之境,而受无苦无乐、无憎无爱之舍,是名舍受。

舍念清净地

【佛学大辞典】

(界名)三界九地之第五,第四禅天也。(参见:九地)

【三藏法数】

舍念清净地者,即色界四禅天也。谓此天舍二禅之喜,及三禅之乐,心无憎爱,一念平等,清净无杂。住于此定,空明寂静,万像皆现也。

(界名)三界九地之第五,第四禅天也。(参见:九地)

【三藏法数】

舍念清净地者,即色界四禅天也。谓此天舍二禅之喜,及三禅之乐,心无憎爱,一念平等,清净无杂。住于此定,空明寂静,万像皆现也。

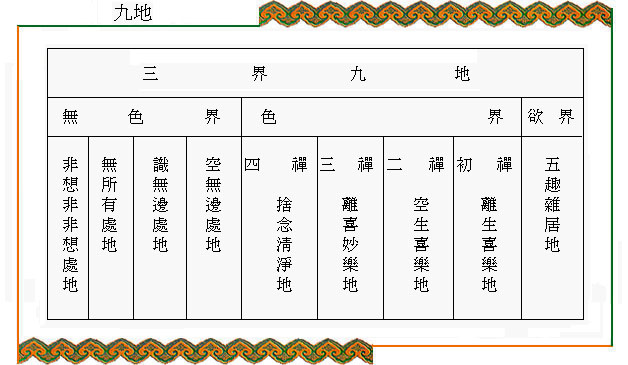

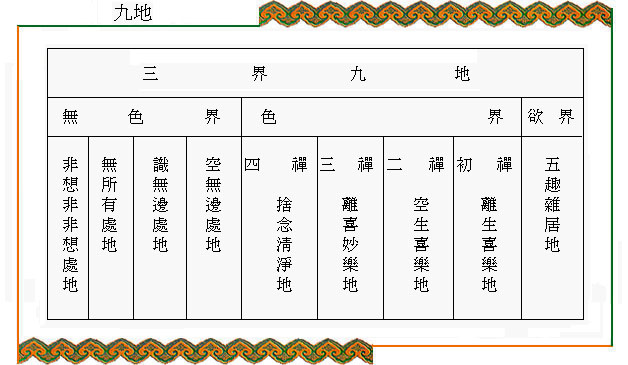

九地

【佛学大辞典】

(名数)又名九有。以欲界为一地,色界及无色界各分为四地也。一欲界五趣地,二离生喜乐地,三定生喜乐地,四离喜妙乐地,五舍念清净地,六空无边处地,七识无边处地,八无所有处地,九非想非非想处地。欲界五趣地者,或名五趣杂居地。即地狱,饿鬼,畜生,人及天之五趣等为散地,并有欲故,合为一地。离生喜乐地者,即色界初禅,与寻伺即觉观相应,已离欲界之苦,而生喜乐,故立为一地。定生喜乐地者,即色界第二禅,已无寻伺,从定生喜乐,故为一地。离喜妙乐地者,即色界第三禅,离前喜贪,心悦安静,有胜妙之乐,故为一地。舍念清净地者,即色界第四禅,离前喜乐等,清净平等,住于舍受正念,故为一地。空无边处地者,为无色界之第一定,厌色而住于空无边处定,识无边处地者,为无色界之第二定,住于识无边处定,无所有处地者,为无色界之第三定,住于无所有处定,非想非非想处地者,为无色界之第四定,住于非想非非想处定,故各立为一地。其中后四地,乃所谓四无色界,其名称别无所异。前五地,据杂阿含经十七之说,立其名目。彼文曰:「云何食念?谓五欲因缘生念。云何无食念?谓比丘离欲,离恶不善法,有觉有观,离生喜乐,初禅具足住,是名无食念。云何无食无食念?谓有觉有观息,内净一心,无觉无观,定生喜乐,第二禅具足住,是名无食无食念。云何有食乐?谓五欲因缘,生乐生喜,是名有食乐。云何无食乐?谓息有觉有观,内净一心,无觉无观,定生喜乐,是名无食乐。云何无食无食乐?谓比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,是名无食无食乐。云何有食舍?谓五欲因缘生舍,是名有食舍。云何无食舍?谓彼比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,第三禅具足住,是名无食舍。云何无食无食舍?谓彼比丘离苦息乐,忧喜先已离,不苦不乐舍,净念一心,第四禅具足住,是名无食无食舍。」亦见大毗婆沙论三十一,俱舍论二十八等。

【佛学常见辞汇】

又名九有。三界共有九地,其中欲界佔一地,其他色界和无色界各佔四地,即五趣杂居地、离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地、空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。以上九地,因皆贪著境界,不肯离去,所以叫做地。又因为是从有漏业因所得来的果报,所以又名九有。

【佛学次第统编】

三界分别说之,可为九地。九地者:谓欲界五趣杂居一地;色界四禅,分为四地;无色界四空,分为四地;共为九也。地有持载之义,众生依之而住。此之九地,从忉利天已下及四趣,皆为地居。夜摩已上以至非非想天,皆为空居。从所依处得名,故皆言地也。

一、五趣杂居地 五趣者,即欲界六天、人、饿鬼、畜生、地狱也。本该六趣,以阿修罗通于诸趣,故但言五。杂居者,五趣虽果报苦乐不同,总居于欲界故也。

二、离生喜乐地 离生喜乐地者,即色界初禅天也。谓此天已离欲界欲恶之法,得觉观禅定,身心凝静,而生喜乐。住于此定,一切苦恼,皆不能逼也。

三、定生喜乐地 定生喜乐地者,即色界二禅天也。谓此天已离初禅觉观动散,摄心在定,澹然凝静,而生胜定喜乐。住于此定,如人从暗室中出,见日月光明,朗然洞彻也。

四、离喜妙乐地 离喜妙乐地者,即色界三禅天也。谓此天已离二禅天喜之踊动,因摄心谛观,泯然入定,而得胜妙之乐。住于此定,乐法增长,遍满身中也。

五、舍念清净地 舍念清净地者,即色界四禅天也。谓此天舍二禅之喜,及三禅之乐,心无憎爱,一念平等,清净无杂。住于此定,空明寂静,万像皆现也。

六、空无边处地 空无边处地者,即无色界第一天也。谓此天厌色界色质为碍,不得自在故,以功用行,灭一切色相,而入虚空处定。住于此定,其心明净,无碍自在也。

七、识无边处地 识无边处地者,即无色界第二天也。谓此天厌空处无边,转心缘识,与识相应,心定不动,三世之识,悉现定中。住于此定,清净寂静也。

八、无所有处地 无所有处地者,即无色界第三天也。谓此天厌空处无边,识处三世,流转无际,舍此二处而入无所有处。住于此定,怡然寂静,诸想不起也。

九、非非想处地 非非想处地者,非前识处之有想,非无所有处之无想,即无色界第四天也。谓此天厌无所有处如痴,故舍之而入非非想处定。住于此定,不见有无相貌,泯然寂绝,清净无为也。

(名数)又名九有。以欲界为一地,色界及无色界各分为四地也。一欲界五趣地,二离生喜乐地,三定生喜乐地,四离喜妙乐地,五舍念清净地,六空无边处地,七识无边处地,八无所有处地,九非想非非想处地。欲界五趣地者,或名五趣杂居地。即地狱,饿鬼,畜生,人及天之五趣等为散地,并有欲故,合为一地。离生喜乐地者,即色界初禅,与寻伺即觉观相应,已离欲界之苦,而生喜乐,故立为一地。定生喜乐地者,即色界第二禅,已无寻伺,从定生喜乐,故为一地。离喜妙乐地者,即色界第三禅,离前喜贪,心悦安静,有胜妙之乐,故为一地。舍念清净地者,即色界第四禅,离前喜乐等,清净平等,住于舍受正念,故为一地。空无边处地者,为无色界之第一定,厌色而住于空无边处定,识无边处地者,为无色界之第二定,住于识无边处定,无所有处地者,为无色界之第三定,住于无所有处定,非想非非想处地者,为无色界之第四定,住于非想非非想处定,故各立为一地。其中后四地,乃所谓四无色界,其名称别无所异。前五地,据杂阿含经十七之说,立其名目。彼文曰:「云何食念?谓五欲因缘生念。云何无食念?谓比丘离欲,离恶不善法,有觉有观,离生喜乐,初禅具足住,是名无食念。云何无食无食念?谓有觉有观息,内净一心,无觉无观,定生喜乐,第二禅具足住,是名无食无食念。云何有食乐?谓五欲因缘,生乐生喜,是名有食乐。云何无食乐?谓息有觉有观,内净一心,无觉无观,定生喜乐,是名无食乐。云何无食无食乐?谓比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,是名无食无食乐。云何有食舍?谓五欲因缘生舍,是名有食舍。云何无食舍?谓彼比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,第三禅具足住,是名无食舍。云何无食无食舍?谓彼比丘离苦息乐,忧喜先已离,不苦不乐舍,净念一心,第四禅具足住,是名无食无食舍。」亦见大毗婆沙论三十一,俱舍论二十八等。

【佛学常见辞汇】

又名九有。三界共有九地,其中欲界佔一地,其他色界和无色界各佔四地,即五趣杂居地、离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地、空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。以上九地,因皆贪著境界,不肯离去,所以叫做地。又因为是从有漏业因所得来的果报,所以又名九有。

【佛学次第统编】

三界分别说之,可为九地。九地者:谓欲界五趣杂居一地;色界四禅,分为四地;无色界四空,分为四地;共为九也。地有持载之义,众生依之而住。此之九地,从忉利天已下及四趣,皆为地居。夜摩已上以至非非想天,皆为空居。从所依处得名,故皆言地也。

一、五趣杂居地 五趣者,即欲界六天、人、饿鬼、畜生、地狱也。本该六趣,以阿修罗通于诸趣,故但言五。杂居者,五趣虽果报苦乐不同,总居于欲界故也。

二、离生喜乐地 离生喜乐地者,即色界初禅天也。谓此天已离欲界欲恶之法,得觉观禅定,身心凝静,而生喜乐。住于此定,一切苦恼,皆不能逼也。

三、定生喜乐地 定生喜乐地者,即色界二禅天也。谓此天已离初禅觉观动散,摄心在定,澹然凝静,而生胜定喜乐。住于此定,如人从暗室中出,见日月光明,朗然洞彻也。

四、离喜妙乐地 离喜妙乐地者,即色界三禅天也。谓此天已离二禅天喜之踊动,因摄心谛观,泯然入定,而得胜妙之乐。住于此定,乐法增长,遍满身中也。

五、舍念清净地 舍念清净地者,即色界四禅天也。谓此天舍二禅之喜,及三禅之乐,心无憎爱,一念平等,清净无杂。住于此定,空明寂静,万像皆现也。

六、空无边处地 空无边处地者,即无色界第一天也。谓此天厌色界色质为碍,不得自在故,以功用行,灭一切色相,而入虚空处定。住于此定,其心明净,无碍自在也。

七、识无边处地 识无边处地者,即无色界第二天也。谓此天厌空处无边,转心缘识,与识相应,心定不动,三世之识,悉现定中。住于此定,清净寂静也。

八、无所有处地 无所有处地者,即无色界第三天也。谓此天厌空处无边,识处三世,流转无际,舍此二处而入无所有处。住于此定,怡然寂静,诸想不起也。

九、非非想处地 非非想处地者,非前识处之有想,非无所有处之无想,即无色界第四天也。谓此天厌无所有处如痴,故舍之而入非非想处定。住于此定,不见有无相貌,泯然寂绝,清净无为也。

舍家弃欲

【佛学大辞典】

(术语)出家沙门之行法也。即离妻子眷属之爱著五欲之色味,而出家发心也。无量寿经下曰:「其上辈者,舍家弃欲,而作沙门。」

(术语)出家沙门之行法也。即离妻子眷属之爱著五欲之色味,而出家发心也。无量寿经下曰:「其上辈者,舍家弃欲,而作沙门。」

舍无量心

【佛学大辞典】

(术语)四无量心之一。

【佛学常见辞汇】

四无量心之一。(参见:四无量心)

【三藏法数】

谓菩萨于所缘众生,无憎爱心,名之为舍;复念一切众生,同得无憎、无爱、无瞋、无恨、无怨、无恼,故名舍无量心。

(术语)四无量心之一。

【佛学常见辞汇】

四无量心之一。(参见:四无量心)

【三藏法数】

谓菩萨于所缘众生,无憎爱心,名之为舍;复念一切众生,同得无憎、无爱、无瞋、无恨、无怨、无恼,故名舍无量心。

舍筏

【佛学大辞典】

(譬喻)正法譬之筏,教佛筏之应舍,言正法尚应舍,况非法乎。释门归敬仪中曰:「经有舍筏之喻。」(参见:筏喻)

(譬喻)正法譬之筏,教佛筏之应舍,言正法尚应舍,况非法乎。释门归敬仪中曰:「经有舍筏之喻。」(参见:筏喻)

筏喻

【佛学大辞典】

(譬喻)佛之教法如筏,渡河既了,则筏当舍,到涅槃之岸,则正法尚当舍,因之一切所说之法,名为筏喻之法。示不执著于法也。五大品阿梨吒经曰:「山水甚深,无有船桥,有人欲从此到彼岸,结筏乘之而度,至岸讫,作此念,此筏益我,不可舍此,当担戴去。于意云何?为筏有何益?比丘曰:无益。佛言彼人更以此筏还水中,或于岸边舍去云何?比丘曰:有益。佛言如是,我为汝等长夜说筏喻法,欲使弃舍不欲使受,若汝等知我长夜说筏喻法尚可以舍是法,况非法耶?」金刚经曰:「是故不应取法。不应取非法。以是义故。如来常说。汝等比丘知我说法如筏喻者。法尚应舍。何况非法?」

(譬喻)佛之教法如筏,渡河既了,则筏当舍,到涅槃之岸,则正法尚当舍,因之一切所说之法,名为筏喻之法。示不执著于法也。五大品阿梨吒经曰:「山水甚深,无有船桥,有人欲从此到彼岸,结筏乘之而度,至岸讫,作此念,此筏益我,不可舍此,当担戴去。于意云何?为筏有何益?比丘曰:无益。佛言彼人更以此筏还水中,或于岸边舍去云何?比丘曰:有益。佛言如是,我为汝等长夜说筏喻法,欲使弃舍不欲使受,若汝等知我长夜说筏喻法尚可以舍是法,况非法耶?」金刚经曰:「是故不应取法。不应取非法。以是义故。如来常说。汝等比丘知我说法如筏喻者。法尚应舍。何况非法?」

舍置记

【佛学大辞典】

(术语)四记之一。

(术语)四记之一。

舍圣归净

【佛学大辞典】

(术语)舍圣道门而归于净土门也。

(术语)舍圣道门而归于净土门也。

舍堕

【佛学大辞典】

(术语)梵云尼萨耆波逸提。八聚藏之一。(参见:篇聚)。梵音Naih!sargikapra%yas/oittika。

(术语)梵云尼萨耆波逸提。八聚藏之一。(参见:篇聚)。梵音Naih!sargikapra%yas/oittika。

篇聚

【佛学大辞典】

(术语)类比丘比丘尼具足戒之称目也。此有篇门与聚门之别,篇门者,依结成之罪果及急要之义而区别为五篇,聚门者,类聚其罪性及因罪(犯波罗夷僧残二罪而未成者曰偷兰遮),而为六聚七聚八聚也。

(术语)类比丘比丘尼具足戒之称目也。此有篇门与聚门之别,篇门者,依结成之罪果及急要之义而区别为五篇,聚门者,类聚其罪性及因罪(犯波罗夷僧残二罪而未成者曰偷兰遮),而为六聚七聚八聚也。

舍德处

【佛学大辞典】

(术语)四德处之一。

【三藏法数】

谓见真空,即得离诸烦恼,故名舍德处。

(术语)四德处之一。

【三藏法数】

谓见真空,即得离诸烦恼,故名舍德处。

舍滥留纯识

【佛学大辞典】

(术语)五重唯识之一。(参见:唯识观)

(术语)五重唯识之一。(参见:唯识观)

舍罗

【佛学大辞典】

(杂语)译日长被。(参见:舍勒)

(杂语)译日长被。(参见:舍勒)

舍勒

【佛学大辞典】

(术语)又云舍吒迦。又云涅槃僧。译作内衣,裙。玄应音义十五曰:「舍勒,此译云衣,或言内衣也。」所量轻重仪下曰:「舍勒,四分云涅槃僧,此名内衣,即舍勒也。」资持记中二之三曰:「舍勒,梵语。旧记云:短裙之类。鼻奈耶云:泥洹僧也。」梵语杂名曰:「裙,舍吒迦。」

(术语)又云舍吒迦。又云涅槃僧。译作内衣,裙。玄应音义十五曰:「舍勒,此译云衣,或言内衣也。」所量轻重仪下曰:「舍勒,四分云涅槃僧,此名内衣,即舍勒也。」资持记中二之三曰:「舍勒,梵语。旧记云:短裙之类。鼻奈耶云:泥洹僧也。」梵语杂名曰:「裙,舍吒迦。」

舍觉支

【佛学大辞典】

(术语)七觉支之一。

【佛学常见辞汇】

七觉支之一。(参见:七觉支)

(术语)七觉支之一。

【佛学常见辞汇】

七觉支之一。(参见:七觉支)

舍啰梵

【佛学大辞典】

(物名)译曰瓦碗。大日经二曰:「依于嚩廋方,阖以舍啰梵。」慧琳音义三十六曰:「舍啰梵,唐云瓦碗也。于西北隅风神王位作法,止风雨,以瓦碗合之。」梵S/ara%va。

(物名)译曰瓦碗。大日经二曰:「依于嚩廋方,阖以舍啰梵。」慧琳音义三十六曰:「舍啰梵,唐云瓦碗也。于西北隅风神王位作法,止风雨,以瓦碗合之。」梵S/ara%va。

舍攞驮

【佛学大辞典】

(术语)S/raddha%,译曰深信。大日经疏三曰:「有大信解者,此信解梵音阿毗目底,谓明见是理。心无疑虑,如凿井已渐至泥,虽未见水,必知在近,故名信解也。下云深信者,此信梵音舍攞驮,是依事依人之信。如闻长者之言,或出常情之表,但以是人未曾欺诳故,即便谛受依行,亦名为信。与上文信诸佛菩萨义同。梵语本是两名,唐音无以甄别,故同名言信耳。」

(术语)S/raddha%,译曰深信。大日经疏三曰:「有大信解者,此信解梵音阿毗目底,谓明见是理。心无疑虑,如凿井已渐至泥,虽未见水,必知在近,故名信解也。下云深信者,此信梵音舍攞驮,是依事依人之信。如闻长者之言,或出常情之表,但以是人未曾欺诳故,即便谛受依行,亦名为信。与上文信诸佛菩萨义同。梵语本是两名,唐音无以甄别,故同名言信耳。」

深摩舍那

【佛学大辞典】

(杂名)译曰弃死尸处。即尸陀林也。毗那耶杂事十四曰:「于一切时,常用深摩舍那处钵。」注曰:「谓是弃死尸处。旧言尸陀者,讹也。」(参见:尸陀林)。梵S/itavana又S/ma%s/ana。

(杂名)译曰弃死尸处。即尸陀林也。毗那耶杂事十四曰:「于一切时,常用深摩舍那处钵。」注曰:「谓是弃死尸处。旧言尸陀者,讹也。」(参见:尸陀林)。梵S/itavana又S/ma%s/ana。

尸陀林

【佛学大辞典】

(地名)又作尸陀林,尸多婆那Slta-vana,尸多译曰寒,婆那者林也。弃死尸之处是曰寒林。玄应音义七曰:「尸陀林,正音言尸多婆那,此名寒林。其林幽邃而寒,因以名也。在王舍城侧,死人多送其中。今总指弃尸之处名尸陀林者,取彼名之也。」同十八曰:「尸陀林。」有部毗奈耶杂事十四曰:「深摩舍那,是弃死尸处,云尸陀者讹也。」亦名恐畏林、安陀林、昼暗林,西域记谓如来在日,葬比丘于尸陀林。

(地名)又作尸陀林,尸多婆那Slta-vana,尸多译曰寒,婆那者林也。弃死尸之处是曰寒林。玄应音义七曰:「尸陀林,正音言尸多婆那,此名寒林。其林幽邃而寒,因以名也。在王舍城侧,死人多送其中。今总指弃尸之处名尸陀林者,取彼名之也。」同十八曰:「尸陀林。」有部毗奈耶杂事十四曰:「深摩舍那,是弃死尸处,云尸陀者讹也。」亦名恐畏林、安陀林、昼暗林,西域记谓如来在日,葬比丘于尸陀林。