共154,分11页显示 上一页 1 3 4 5 6 下一页

五比丘

五种比量

六分阿比昙

六群比丘

六群比丘尼

牛迹比丘

比丘

比丘尼

比丘尼传

比丘尼戒

比丘五德

比丘尼大戒

比丘尼戒本

比丘尼阿姨

佛类词典(续上)

大爱道比丘尼经五比丘

五种比量

六分阿比昙

六群比丘

六群比丘尼

牛迹比丘

比丘

比丘尼

比丘尼传

比丘尼戒

比丘五德

比丘尼大戒

比丘尼戒本

比丘尼阿姨

大爱道比丘尼经

【佛学大辞典】

(经名)二卷,失译。叙大爱道三请出家。不许。遂依阿难之强请始许之,说八敬法,十戒,具足戒,及其他比丘尼种种之要法。

(经名)二卷,失译。叙大爱道三请出家。不许。遂依阿难之强请始许之,说八敬法,十戒,具足戒,及其他比丘尼种种之要法。

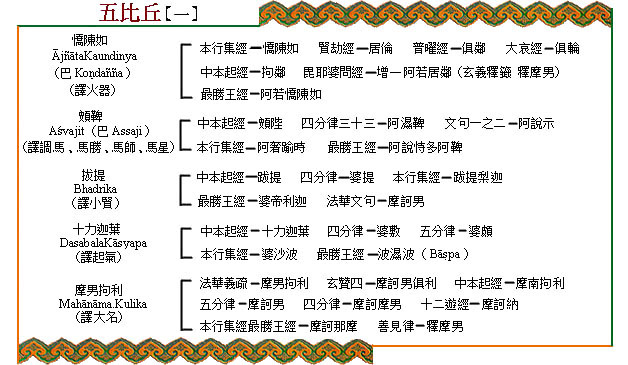

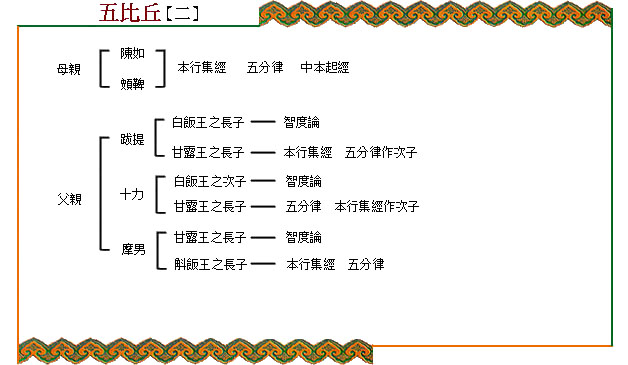

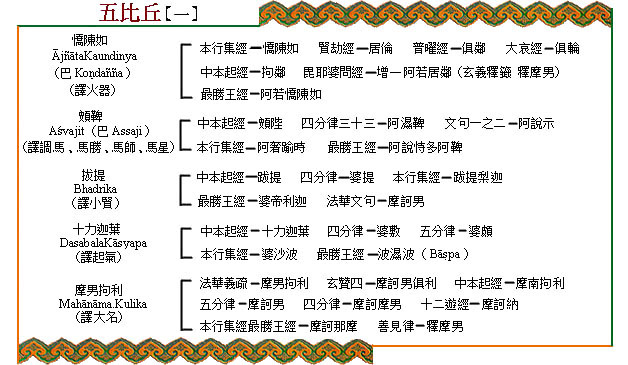

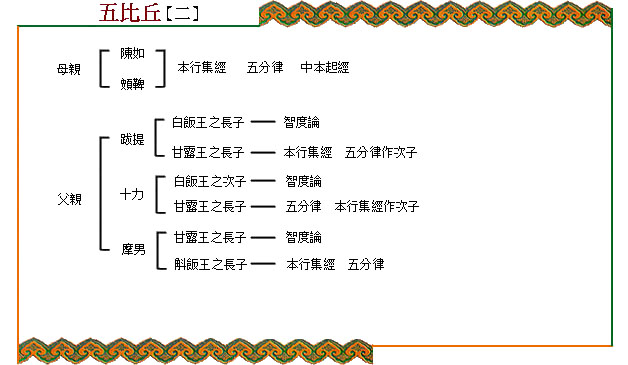

五比丘

【佛学大辞典】

(杂名)佛最初所度之五个比丘。皆为佛之姻戚。一、憍陈如,二、额鞞,三、跋提,四、十力迦叶,五、摩男俱利。是为文句四之三之说,而诸经论诸家之义皆同。然列为一、陈如(又拘邻),二、頞鞞(又湿鞞阿说示马胜),三、拔提(又摩诃男),四、十力迦叶,五、俱利太子。又玄义释签六之二列为:一、頞鞞,二、跋提,三、俱利,四、释摩男,五、十力迦叶。是摩男于俱利为别人,一摩男为跋提之异名(文句),一摩男为陈如之异名。除陈如之名而以释摩男之名加于第四,皆误也。摩男为摩诃那摩之略,大名之义,拘利太子之尊称也。是为释氏,故亦云释摩男。非别人。

【佛学常见辞汇】

指佛最初所度的五比丘,即憍陈如、额鞞、跋提、十力迦叶、摩诃俱男。

(杂名)佛最初所度之五个比丘。皆为佛之姻戚。一、憍陈如,二、额鞞,三、跋提,四、十力迦叶,五、摩男俱利。是为文句四之三之说,而诸经论诸家之义皆同。然列为一、陈如(又拘邻),二、頞鞞(又湿鞞阿说示马胜),三、拔提(又摩诃男),四、十力迦叶,五、俱利太子。又玄义释签六之二列为:一、頞鞞,二、跋提,三、俱利,四、释摩男,五、十力迦叶。是摩男于俱利为别人,一摩男为跋提之异名(文句),一摩男为陈如之异名。除陈如之名而以释摩男之名加于第四,皆误也。摩男为摩诃那摩之略,大名之义,拘利太子之尊称也。是为释氏,故亦云释摩男。非别人。

【佛学常见辞汇】

指佛最初所度的五比丘,即憍陈如、额鞞、跋提、十力迦叶、摩诃俱男。

五种比量

【佛学大辞典】

(名数)五种之推理法也:一、相比量,就所见而推理其他也。显扬圣教论十一曰:「随其所有相貌相属,或由现在及先所见推度境界,如以见幢故比知有车,以见烟故比知有火。」二、体比量,如由甲之体性而推乙,由一部之体而推理全部也。同上曰:「由现见彼自体性故,比类彼物不现见体,或现见一分自体比类馀分,如以现在比类去来。」三、业比量,由业作而推理业作者也。同上曰:「以作用比业所依,如(中略)见迹步宽长比知是象,身曳地行比知是蛇。」四、法比量,由一部之事而推理他之真理也。同上曰:「于一切相属著法,以一比馀,如属无常比知有苦,以属苦故比空无我,以属生故比有老法,云云。」五、因果比量,见因而推论其果,见果而推度其因也。同上曰:「因果相比,如见物行比有所至,见有所至比先有行,云云。」

【佛学常见辞汇】

五种的推理法,即一、相比量,即依照所见的去推理其他;二、体比量,如由甲之体性而推乙,由一部之体而推理全部;三、业比量,即由所造之业而推理其造作者;四、法比量,即由一部份的事而推理其他的真理;五、因果比量,即见因而推理其果,见果而推度其因。

【三藏法数】

(出显扬圣教论)

比量者,谓思惟决择推度境界定其理也。

〔一、相比量〕,谓随其所有相貌相属,或由现在及先所见,推度境界。如以见幢故,比知有车;以见烟故,比知有火。如是以王比国,以夫比妻,以角犎(音封,即橐驼也)比牛。以形软发黑,轻举色美,比知是少;以面皱发白等,比知是老。以具如来微妙相好,智慧寂静,胜行辩才,比知如来应正等觉,具一切智。诸如是等,名相比量。

〔二、体比量〕,谓由现见彼自体性,故比类彼物不现见体,或现见一分自体,比类馀分。如以现在比类去来,或以过去比未来事,或以现近事比现远事。又以一分成熟比馀熟分。如是等类,名体比量。

〔三、业比量〕,谓以作用比业所依。如见远物,无有动摇,鸟集其上,如是等类,比知是杌;若有动摇等事,比知是人;若见迹步宽长,比知是象;身曳地行,比知是蛇。见比于眼,闻比于耳等;又若见瞑目执杖,蹎(音颠)蹶失路等,比知是盲。高声侧听,比知是聋。以所作业,比知正信聪睿。如是等类,名业比量。

〔四、法比量〕,谓于一切相属著法,以一比馀。如属无常,比知有苦;以属苦故,比空无我;以属生故,比有老法;以属老故,比有死法;以属有色,有见,有碍,比有处所,及有形质;属有漏故,比知有苦;属无漏故,比知无苦;属有为故,比知是生住异灭之法;属无为故,比知非生住异灭之法。如是等类,名法比量。

〔五、因果比量〕,谓因果相比。如见物行,比有所至;见有所至,比先有行。若见有人,如法事王,比知当获广大禄位;见大禄位,比知先已如法事王。若见备善作业,比知必当获大财富;见大财富,比知先已备善作业。若见修道,比知当获圣果;见获圣果,比知先已修道。如是等类,名因果比量。

(名数)五种之推理法也:一、相比量,就所见而推理其他也。显扬圣教论十一曰:「随其所有相貌相属,或由现在及先所见推度境界,如以见幢故比知有车,以见烟故比知有火。」二、体比量,如由甲之体性而推乙,由一部之体而推理全部也。同上曰:「由现见彼自体性故,比类彼物不现见体,或现见一分自体比类馀分,如以现在比类去来。」三、业比量,由业作而推理业作者也。同上曰:「以作用比业所依,如(中略)见迹步宽长比知是象,身曳地行比知是蛇。」四、法比量,由一部之事而推理他之真理也。同上曰:「于一切相属著法,以一比馀,如属无常比知有苦,以属苦故比空无我,以属生故比有老法,云云。」五、因果比量,见因而推论其果,见果而推度其因也。同上曰:「因果相比,如见物行比有所至,见有所至比先有行,云云。」

【佛学常见辞汇】

五种的推理法,即一、相比量,即依照所见的去推理其他;二、体比量,如由甲之体性而推乙,由一部之体而推理全部;三、业比量,即由所造之业而推理其造作者;四、法比量,即由一部份的事而推理其他的真理;五、因果比量,即见因而推理其果,见果而推度其因。

【三藏法数】

(出显扬圣教论)

比量者,谓思惟决择推度境界定其理也。

〔一、相比量〕,谓随其所有相貌相属,或由现在及先所见,推度境界。如以见幢故,比知有车;以见烟故,比知有火。如是以王比国,以夫比妻,以角犎(音封,即橐驼也)比牛。以形软发黑,轻举色美,比知是少;以面皱发白等,比知是老。以具如来微妙相好,智慧寂静,胜行辩才,比知如来应正等觉,具一切智。诸如是等,名相比量。

〔二、体比量〕,谓由现见彼自体性,故比类彼物不现见体,或现见一分自体,比类馀分。如以现在比类去来,或以过去比未来事,或以现近事比现远事。又以一分成熟比馀熟分。如是等类,名体比量。

〔三、业比量〕,谓以作用比业所依。如见远物,无有动摇,鸟集其上,如是等类,比知是杌;若有动摇等事,比知是人;若见迹步宽长,比知是象;身曳地行,比知是蛇。见比于眼,闻比于耳等;又若见瞑目执杖,蹎(音颠)蹶失路等,比知是盲。高声侧听,比知是聋。以所作业,比知正信聪睿。如是等类,名业比量。

〔四、法比量〕,谓于一切相属著法,以一比馀。如属无常,比知有苦;以属苦故,比空无我;以属生故,比有老法;以属老故,比有死法;以属有色,有见,有碍,比有处所,及有形质;属有漏故,比知有苦;属无漏故,比知无苦;属有为故,比知是生住异灭之法;属无为故,比知非生住异灭之法。如是等类,名法比量。

〔五、因果比量〕,谓因果相比。如见物行,比有所至;见有所至,比先有行。若见有人,如法事王,比知当获广大禄位;见大禄位,比知先已如法事王。若见备善作业,比知必当获大财富;见大财富,比知先已备善作业。若见修道,比知当获圣果;见获圣果,比知先已修道。如是等类,名因果比量。

六分阿比昙

【佛学大辞典】

(书名)六足论之异名也。智度论二曰:「八乾度六分阿毗昙等从何处出。」

(书名)六足论之异名也。智度论二曰:「八乾度六分阿毗昙等从何处出。」

六群比丘

【佛学大辞典】

(名数)佛在世时,有恶比丘六人,结党多作非威仪之事,称曰六群比丘,佛制戒多缘此六群而起。诸律出名不同。僧祇律九称六群比丘曰:「一、难陀,二、迦留陀夷,三、三文达多,四、摩醯沙达多,五、马师,六、满宿。」毗奈耶律十一称六众苾刍曰:「一、阐陀,Nanda,二、邬波难陀,Upananda,三、阿说迦,As/vaka,四、补捺婆素迦,Punarvasu,五、阐陀,Chanda,六、邬陀夷,Uda%yin。」萨婆多论四曰:「一、难途,二、跋难陀,三、迦留因夷,Ka%lodayin,四、阐那,五、马宿,六、满宿。」戒因缘经三曰:「一、跋难陀,二、难陀,此二人生天上。三、迦留陀夷,四、阐怒,此二人得道涅槃。五、马师,六、弗那跋,此二人生龙中」。以上因梵音之具略而译语不同耳。一、阐陀,或曰阐那,阐怒。同一名也,又云车匿,或恶性比丘,暴恶也。佛灭后于阿难所得道(五分律三十)。二、迦留陀夷,又云邬陀夷,多淫,后于佛所得道,宿债所追,为贼所杀,埋于粪中(十诵律十四)。三、三文达多,或云难陀,难途,一人也,四、摩醯沙难陀,或云跋难陀,一人也。此二人生于天(萨婆多论四戒因缘经三)。五、马师,或云马宿,阿说迦。惟梵汉不同。六、满宿,或云补那婆素迦,弗那跋,惟梵汉相违。此二人愤我师目连为执杖外道所害,杀之,生于龙中(戒因缘经二)。

【佛学常见辞汇】

佛在世时,有恶比丘六人,结党从事非威仪的事,叫做六群比丘,佛制戒律多是因为他们而起。

【三藏法数】

(出十住毗婆沙论)

梵语比丘,华言乞士。谓此等比丘,于佛世时,聚集成众,作诸非威仪事,群出队入,故名六群比丘。

〔一、阐陀〕,又云阐那,即车匿。

〔二、迦留陀夷〕,车匿,又云阐释迦(无翻),是释种也。梵语迦留陀夷,华言粗黑,以其颜貌粗黑故也,是婆罗门种。此二人性多贪痴,不受人语,住迦尸黑山聚落,作诸非威仪事。时黑山聚落诸优婆塞来白佛言:六群比丘,于彼聚落作诸非法。佛令阿难,同六十比丘,往彼作驱出羯磨。二人知之,便出一由旬外,迎请阿难,即求忏悔。言我所作非善,从今已去,不敢复作。即同阿难还至佛所。后迦留陀夷因入婆罗门家说法,被贼打杀。(梵语婆罗门,华言净行。梵语优婆塞,华言清净士。梵语阿难,华言庆喜。梵语羯磨,华言作法。)

〔三、三文陀达多〕,又云难陀。

〔四、摩醯沙达多〕,又云跋难陀。梵语三文陀达多,摩醯沙达多(无翻),此二人是释种,性多愚痴,不受人语;住黑山聚落,作诸非威仪事。闻佛令阿难来作驱出羯磨,二人便走到于王道聚落。后三文陀达多,以猪祠庙生天。

〔五、马师〕,又云马宿。

〔六、满宿〕,马师性多愚痴,满宿性多嗔恚。此二人本是田夫,亦释种也。共议我等作田辛苦,可共出家,于佛法中衣食自然;复更筹量,就谁出家。即到舍利弗、目犍连所,求欲出家。既出家已,住鸡吒山聚落,不受人语,作诸非威仪事,于六群比丘中,最为上首。后二人因多愚痴嗔恚,堕生龙中。(梵语舍利弗,华言身子。梵语目犍连,华言采菽氏。皆佛之弟子也。)

(名数)佛在世时,有恶比丘六人,结党多作非威仪之事,称曰六群比丘,佛制戒多缘此六群而起。诸律出名不同。僧祇律九称六群比丘曰:「一、难陀,二、迦留陀夷,三、三文达多,四、摩醯沙达多,五、马师,六、满宿。」毗奈耶律十一称六众苾刍曰:「一、阐陀,Nanda,二、邬波难陀,Upananda,三、阿说迦,As/vaka,四、补捺婆素迦,Punarvasu,五、阐陀,Chanda,六、邬陀夷,Uda%yin。」萨婆多论四曰:「一、难途,二、跋难陀,三、迦留因夷,Ka%lodayin,四、阐那,五、马宿,六、满宿。」戒因缘经三曰:「一、跋难陀,二、难陀,此二人生天上。三、迦留陀夷,四、阐怒,此二人得道涅槃。五、马师,六、弗那跋,此二人生龙中」。以上因梵音之具略而译语不同耳。一、阐陀,或曰阐那,阐怒。同一名也,又云车匿,或恶性比丘,暴恶也。佛灭后于阿难所得道(五分律三十)。二、迦留陀夷,又云邬陀夷,多淫,后于佛所得道,宿债所追,为贼所杀,埋于粪中(十诵律十四)。三、三文达多,或云难陀,难途,一人也,四、摩醯沙难陀,或云跋难陀,一人也。此二人生于天(萨婆多论四戒因缘经三)。五、马师,或云马宿,阿说迦。惟梵汉不同。六、满宿,或云补那婆素迦,弗那跋,惟梵汉相违。此二人愤我师目连为执杖外道所害,杀之,生于龙中(戒因缘经二)。

【佛学常见辞汇】

佛在世时,有恶比丘六人,结党从事非威仪的事,叫做六群比丘,佛制戒律多是因为他们而起。

【三藏法数】

(出十住毗婆沙论)

梵语比丘,华言乞士。谓此等比丘,于佛世时,聚集成众,作诸非威仪事,群出队入,故名六群比丘。

〔一、阐陀〕,又云阐那,即车匿。

〔二、迦留陀夷〕,车匿,又云阐释迦(无翻),是释种也。梵语迦留陀夷,华言粗黑,以其颜貌粗黑故也,是婆罗门种。此二人性多贪痴,不受人语,住迦尸黑山聚落,作诸非威仪事。时黑山聚落诸优婆塞来白佛言:六群比丘,于彼聚落作诸非法。佛令阿难,同六十比丘,往彼作驱出羯磨。二人知之,便出一由旬外,迎请阿难,即求忏悔。言我所作非善,从今已去,不敢复作。即同阿难还至佛所。后迦留陀夷因入婆罗门家说法,被贼打杀。(梵语婆罗门,华言净行。梵语优婆塞,华言清净士。梵语阿难,华言庆喜。梵语羯磨,华言作法。)

〔三、三文陀达多〕,又云难陀。

〔四、摩醯沙达多〕,又云跋难陀。梵语三文陀达多,摩醯沙达多(无翻),此二人是释种,性多愚痴,不受人语;住黑山聚落,作诸非威仪事。闻佛令阿难来作驱出羯磨,二人便走到于王道聚落。后三文陀达多,以猪祠庙生天。

〔五、马师〕,又云马宿。

〔六、满宿〕,马师性多愚痴,满宿性多嗔恚。此二人本是田夫,亦释种也。共议我等作田辛苦,可共出家,于佛法中衣食自然;复更筹量,就谁出家。即到舍利弗、目犍连所,求欲出家。既出家已,住鸡吒山聚落,不受人语,作诸非威仪事,于六群比丘中,最为上首。后二人因多愚痴嗔恚,堕生龙中。(梵语舍利弗,华言身子。梵语目犍连,华言采菽氏。皆佛之弟子也。)

六群比丘尼

【佛学大辞典】

(名数)六群比丘外,有六群比丘尼,此恶比丘尼准于比丘之六群而立名,故不列别名。大方便报恩经曰:「诸释女欲出家持禁戒,求衣钵,往诣王国比丘尼精舍,索出家。时有六群比丘尼,见诸释女,年幼稚,美色。今云何能舍难舍而共出家?我等当为说世间五欲快乐,待年限过,然后出家,不亦快乎!彼若还俗,必以衣钵奉施我等。」

(名数)六群比丘外,有六群比丘尼,此恶比丘尼准于比丘之六群而立名,故不列别名。大方便报恩经曰:「诸释女欲出家持禁戒,求衣钵,往诣王国比丘尼精舍,索出家。时有六群比丘尼,见诸释女,年幼稚,美色。今云何能舍难舍而共出家?我等当为说世间五欲快乐,待年限过,然后出家,不亦快乎!彼若还俗,必以衣钵奉施我等。」

牛迹比丘

【佛学大辞典】

(人名)佛弟子憍梵波提之译名。法华文句二上曰:「憍梵波提,此翻牛呞,无量寿称牛王,增一云牛迹。昔五百世曾为牛王,牛若食后恒事虚哨,馀报未夷,唼唼常嚼,时人称为牛呞。」增一阿含三曰:「乐居天上,不处人中,所谓牛迹比丘是也。」宝物集三曰:「罗汉尽诸漏,留牛迹名称。」梵Gava%mpati’。

(人名)佛弟子憍梵波提之译名。法华文句二上曰:「憍梵波提,此翻牛呞,无量寿称牛王,增一云牛迹。昔五百世曾为牛王,牛若食后恒事虚哨,馀报未夷,唼唼常嚼,时人称为牛呞。」增一阿含三曰:「乐居天上,不处人中,所谓牛迹比丘是也。」宝物集三曰:「罗汉尽诸漏,留牛迹名称。」梵Gava%mpati’。

比丘

【佛学大辞典】

(术语)Bhiks!u,又名苾刍,煏刍。为出家受具足戒者之通称。男曰比丘,女曰比丘尼。其义甚多。以乞士之翻为本义。嘉祥法华义疏一曰:「比丘名为乞士,上从如来乞法以练神,下就俗人乞食以资身,故名乞士。世之乞人,但乞衣食,不乞于法,不名比丘。(中略)馀怖魔,破恶,净命,如智度论中广说也。」(参见:苾刍)

【佛学常见辞汇】

出家受具足戒者的通称,男的叫比丘,女的叫比丘尼。比丘含有三义,即一、乞士,就是一面向社会群众乞化饮食,以资维持色身,一面又向慈悲的佛陀乞化法食,以资长养法身。二、破恶,此恶是指心中的种种烦恼而言,出家人修戒定慧三学,扑灭贪瞋痴等烦恼,以便达到了生脱死的目的。三、怖魔,六欲天的天魔希望一切的众生皆为魔子魔孙,永远受他的控制,可是出家的佛弟子目的却在跳出三界,以解脱为期,大家都很认真修行,不为天魔外道所扰乱,于是魔宫震动,魔王怖畏起来,故谓之怖魔。

【俗语佛源】

比丘,梵语bhiksu的音译,一般意译为「乞士」,俗称「和尚」。佛家指年满二十岁,受过具足戒的男性出家人。比丘的具足戒共有二百五十条。《大智度论》卷三列举了比丘的五种意译:乞士、破烦恼、出家人、净持戒、怖魔。其中乞士是最常见的意译。隋·吉藏《法华义疏》卷一说:「比丘名为乞士,上从如来乞法以练神,下就俗人乞食以资身。」比丘是佛的弟子,当然要从佛乞法,但为什么要向俗人乞食呢?原因是:比丘出家学法,一般不作治生产业,乞食不但可以省事修道,而且可以破除骄慢之心。《金刚经》载:「(佛)著衣持钵,入舍卫大城乞食,于其城中,次第乞已,还至本处。」释迦牟尼出家时,净饭王派憍陈如等五名亲信随侍。释迦成道以后,这五人在鹿野苑听法出家,是最早的比丘。(李明权)

【三藏法数】

梵语比丘,华言乞士。乞是乞求之名,士是清雅之称。谓出家之人,上乞法以资慧命,下乞食以资色身,故名乞士。

【三藏法数】

梵语比丘,华言乞士。乞是乞求之名,士是清雅之称,谓上乞法以资慧命,下乞食以资色身,净命自活,福利众生,破憍慢心,谦下自卑,以成清雅之德也。(净命者,以清净之食,自活其命也。)

【三藏法数】

梵语比丘,华言乞土。谓上乞法以资慧命,下乞食以资以色身也。亦名苾刍,盖苾刍,雪山香草名,草有五义,以喻比丘五德。(五义五德者,一体性柔软义,喻比丘折伏身语粗犷之德;二引蔓旁布义,喻比丘度人不绝之德;三馨香远闻义,喻比丘戒香芬馥之德;四能疗疼痛义,喻比丘能断烦恼之德;五不背日光义,喻比丘常向佛日之德也。)

(术语)Bhiks!u,又名苾刍,煏刍。为出家受具足戒者之通称。男曰比丘,女曰比丘尼。其义甚多。以乞士之翻为本义。嘉祥法华义疏一曰:「比丘名为乞士,上从如来乞法以练神,下就俗人乞食以资身,故名乞士。世之乞人,但乞衣食,不乞于法,不名比丘。(中略)馀怖魔,破恶,净命,如智度论中广说也。」(参见:苾刍)

【佛学常见辞汇】

出家受具足戒者的通称,男的叫比丘,女的叫比丘尼。比丘含有三义,即一、乞士,就是一面向社会群众乞化饮食,以资维持色身,一面又向慈悲的佛陀乞化法食,以资长养法身。二、破恶,此恶是指心中的种种烦恼而言,出家人修戒定慧三学,扑灭贪瞋痴等烦恼,以便达到了生脱死的目的。三、怖魔,六欲天的天魔希望一切的众生皆为魔子魔孙,永远受他的控制,可是出家的佛弟子目的却在跳出三界,以解脱为期,大家都很认真修行,不为天魔外道所扰乱,于是魔宫震动,魔王怖畏起来,故谓之怖魔。

【俗语佛源】

比丘,梵语bhiksu的音译,一般意译为「乞士」,俗称「和尚」。佛家指年满二十岁,受过具足戒的男性出家人。比丘的具足戒共有二百五十条。《大智度论》卷三列举了比丘的五种意译:乞士、破烦恼、出家人、净持戒、怖魔。其中乞士是最常见的意译。隋·吉藏《法华义疏》卷一说:「比丘名为乞士,上从如来乞法以练神,下就俗人乞食以资身。」比丘是佛的弟子,当然要从佛乞法,但为什么要向俗人乞食呢?原因是:比丘出家学法,一般不作治生产业,乞食不但可以省事修道,而且可以破除骄慢之心。《金刚经》载:「(佛)著衣持钵,入舍卫大城乞食,于其城中,次第乞已,还至本处。」释迦牟尼出家时,净饭王派憍陈如等五名亲信随侍。释迦成道以后,这五人在鹿野苑听法出家,是最早的比丘。(李明权)

【三藏法数】

梵语比丘,华言乞士。乞是乞求之名,士是清雅之称。谓出家之人,上乞法以资慧命,下乞食以资色身,故名乞士。

【三藏法数】

梵语比丘,华言乞士。乞是乞求之名,士是清雅之称,谓上乞法以资慧命,下乞食以资色身,净命自活,福利众生,破憍慢心,谦下自卑,以成清雅之德也。(净命者,以清净之食,自活其命也。)

【三藏法数】

梵语比丘,华言乞土。谓上乞法以资慧命,下乞食以资以色身也。亦名苾刍,盖苾刍,雪山香草名,草有五义,以喻比丘五德。(五义五德者,一体性柔软义,喻比丘折伏身语粗犷之德;二引蔓旁布义,喻比丘度人不绝之德;三馨香远闻义,喻比丘戒香芬馥之德;四能疗疼痛义,喻比丘能断烦恼之德;五不背日光义,喻比丘常向佛日之德也。)

比丘尼

【佛学大辞典】

(术语)Bhiks!un!i,女子出家受具足戒者之通称。新云苾刍尼。梵语尼者,显女性之声也。因之比丘为男僧,比丘尼为女僧。俱舍光记十四曰:「苾刍,唐言乞士,旧云比丘,讹也。苾刍尼苾刍如前解,尼是女声。」慧琳音义二曰:「苾刍尼义说同上,出家女之总名,尼例声明即女声也。」以阿难恳请初度佛之姨母大爱道为僧,是为比丘尼之始。(参见:苾刍)

【佛学常见辞汇】

出家受具足戒的女性的通称。

【俗语佛源】

《魏书·释老志》谓:「比丘为行乞,妇人道者曰比丘尼。」比丘是梵语bhiksuni的音译,意为「乞士女」,佛家指年满二十岁,受过具足戒的女性出家人。比丘尼的具足戒比比丘要多,有三百四十八戒,通常举其大数,号称五百戒。释迦牟尼成道后,在弟子阿难的请求下,允许佛的姨妈大爱道出家,大爱道成了最早的比丘尼。南朝梁·宝唱著《比丘尼传》四卷,收六十五人。比丘尼俗称尼姑,也有称为尼师、师姑的。关于「比丘尼」的意义,可以参阅「比丘」条。(李明权)

【三藏法数】

梵语尼,华言女。佛初不度女人出家,成道之后,因姨母摩诃波阇波提恳求出家,佛乃度之,故名比丘尼。(梵语摩诃波阇波提,华言大爱道。)

【三藏法数】

梵语尼,华言女。大智度论云:尼得无量律仪,故应次于比丘,佛以仪法嫌于混杂,令在沙门后,故名比丘尼。(女人出家,始于佛姨母大爱道也。梵语沙门,华言勤息。)

【三藏法数】

(亦名苾刍尼),梵语尼,华言女。大智度论云:尼得无量律仪,故应次于比丘。又佛以仪法不便,故在比丘之后。

(术语)Bhiks!un!i,女子出家受具足戒者之通称。新云苾刍尼。梵语尼者,显女性之声也。因之比丘为男僧,比丘尼为女僧。俱舍光记十四曰:「苾刍,唐言乞士,旧云比丘,讹也。苾刍尼苾刍如前解,尼是女声。」慧琳音义二曰:「苾刍尼义说同上,出家女之总名,尼例声明即女声也。」以阿难恳请初度佛之姨母大爱道为僧,是为比丘尼之始。(参见:苾刍)

【佛学常见辞汇】

出家受具足戒的女性的通称。

【俗语佛源】

《魏书·释老志》谓:「比丘为行乞,妇人道者曰比丘尼。」比丘是梵语bhiksuni的音译,意为「乞士女」,佛家指年满二十岁,受过具足戒的女性出家人。比丘尼的具足戒比比丘要多,有三百四十八戒,通常举其大数,号称五百戒。释迦牟尼成道后,在弟子阿难的请求下,允许佛的姨妈大爱道出家,大爱道成了最早的比丘尼。南朝梁·宝唱著《比丘尼传》四卷,收六十五人。比丘尼俗称尼姑,也有称为尼师、师姑的。关于「比丘尼」的意义,可以参阅「比丘」条。(李明权)

【三藏法数】

梵语尼,华言女。佛初不度女人出家,成道之后,因姨母摩诃波阇波提恳求出家,佛乃度之,故名比丘尼。(梵语摩诃波阇波提,华言大爱道。)

【三藏法数】

梵语尼,华言女。大智度论云:尼得无量律仪,故应次于比丘,佛以仪法嫌于混杂,令在沙门后,故名比丘尼。(女人出家,始于佛姨母大爱道也。梵语沙门,华言勤息。)

【三藏法数】

(亦名苾刍尼),梵语尼,华言女。大智度论云:尼得无量律仪,故应次于比丘。又佛以仪法不便,故在比丘之后。

比丘尼传

【佛学大辞典】

(书名)四卷,梁宝唱撰。

(书名)四卷,梁宝唱撰。

比丘尼戒

【佛学大辞典】

(术语)比丘尼具足戒即五百戒并八敬戒是也。

(术语)比丘尼具足戒即五百戒并八敬戒是也。

比丘五德

【佛学大辞典】

(名数)怖魔,乞士,净戒,净明,破恶也。(参见:苾刍)

(名数)怖魔,乞士,净戒,净明,破恶也。(参见:苾刍)

比丘尼大戒

【佛学大辞典】

(书名)十诵比丘尼大戒之略名。

(书名)十诵比丘尼大戒之略名。

比丘尼戒本

【佛学大辞典】

(书名)揭比丘尼五百戒之本经也。每月比丘尼之布萨日诵之。

(书名)揭比丘尼五百戒之本经也。每月比丘尼之布萨日诵之。

比丘尼阿姨

【佛学大辞典】

(人名)Bhiks!un!i A^rya%,阿姨者阿梨夷之略,梵语阿梨耶,译言圣者,今依女声曰阿梨夷,即比丘尼圣者之意,为佛姨母大爱道之尊称也,或言阿,如汉语阿爷阿娘之阿,姨即姨母也。

(人名)Bhiks!un!i A^rya%,阿姨者阿梨夷之略,梵语阿梨耶,译言圣者,今依女声曰阿梨夷,即比丘尼圣者之意,为佛姨母大爱道之尊称也,或言阿,如汉语阿爷阿娘之阿,姨即姨母也。