八变化

【佛学大辞典】

(名数)智度论谓为八神变。涅槃经谓为八自在。八神变者,一、能小,以变化力使自他身及世界等为极小微尘也。二、能大,以变化力使自他身及世界等满于极大虚空也。三、能轻,以变化力使自他身及世界等如极轻鸿毛也。四、能自在,以变化力使大小长短等转化自在也。五、能有主,以变化力自化为大人小人,而心无高下,降伏一切,摄受一切也。六、能远至,以变化力能到远处。凡有四种:一、飞行远至,二、此没彼出,三、移远而近,不往而到,四、于一念遍到十方。七、能动,以变化力使大地为六种震动或十八种震动也。八、随意,以变化力而能一身多身山壁直过,履水火,蹈虚空,转四大,使地作水,使石作金等,悉得如意之所欲也(八自在我大同小异)。玄义释签四曰:「大论名八神变,大经名八自在我。言神变者,无而忽有,有而忽无。言自在者,不谋而运,一切无碍。故与大论义同而名小异。」

【佛学常见辞汇】

又名八神变,或八自在,即能小、能大、能轻、能自在、能有主、能远至、能动、随意。

(名数)智度论谓为八神变。涅槃经谓为八自在。八神变者,一、能小,以变化力使自他身及世界等为极小微尘也。二、能大,以变化力使自他身及世界等满于极大虚空也。三、能轻,以变化力使自他身及世界等如极轻鸿毛也。四、能自在,以变化力使大小长短等转化自在也。五、能有主,以变化力自化为大人小人,而心无高下,降伏一切,摄受一切也。六、能远至,以变化力能到远处。凡有四种:一、飞行远至,二、此没彼出,三、移远而近,不往而到,四、于一念遍到十方。七、能动,以变化力使大地为六种震动或十八种震动也。八、随意,以变化力而能一身多身山壁直过,履水火,蹈虚空,转四大,使地作水,使石作金等,悉得如意之所欲也(八自在我大同小异)。玄义释签四曰:「大论名八神变,大经名八自在我。言神变者,无而忽有,有而忽无。言自在者,不谋而运,一切无碍。故与大论义同而名小异。」

【佛学常见辞汇】

又名八神变,或八自在,即能小、能大、能轻、能自在、能有主、能远至、能动、随意。

十四变化

【佛学大辞典】

(名数)(一)初禅天有二种变化:一、初禅初禅化,能变化自地也。二、初禅欲界化,能变化欲界地也。(二)二禅天有二种变化:一、二禅二禅化,能变化自地也。二、二禅初禅化,能变化初禅地也。三、二禅欲界化,能变化欲界地也。(三)三禅天有四种变化:一、三禅三禅化。二、三禅二禅化。三、三禅初禅化。四、三禅观音化。(四)四禅天有五变化:一、四禅四禅化。二、四禅三禅化。三、四禅二禅化。四、四禅初禅化。五、四禅欲界化。见智度论六。

(名数)(一)初禅天有二种变化:一、初禅初禅化,能变化自地也。二、初禅欲界化,能变化欲界地也。(二)二禅天有二种变化:一、二禅二禅化,能变化自地也。二、二禅初禅化,能变化初禅地也。三、二禅欲界化,能变化欲界地也。(三)三禅天有四种变化:一、三禅三禅化。二、三禅二禅化。三、三禅初禅化。四、三禅观音化。(四)四禅天有五变化:一、四禅四禅化。二、四禅三禅化。三、四禅二禅化。四、四禅初禅化。五、四禅欲界化。见智度论六。

自性受用变化三身

【佛学大辞典】

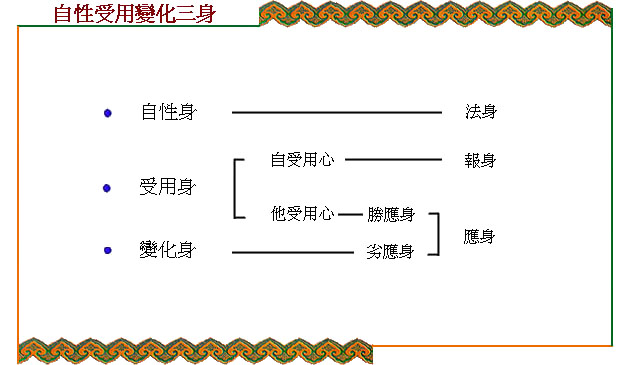

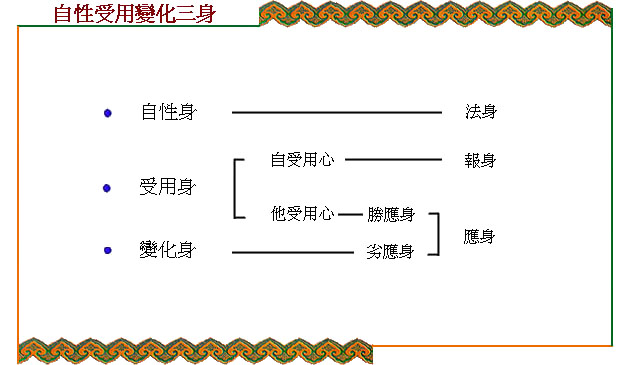

(术语)法相宗所立之三身也。佛地论,取唯识论之名。是又开真合应之三身也。一、自性身,即上之法身。二、受用身,此有二。唯为佛与佛之境界。他菩萨不能见闻,佛自受用法乐之佛身。名为自受用身。是大圆镜智之所变也。又使初地已上之菩萨感见之,使彼受用法乐之佛身。名为他受用身。是平等性智之所现也。此即上之胜应身。三、变化身,对于初地已前菩萨,二乘凡夫及诸趣之众生变化种种之身使之感见者。即上之劣应身。是成所作智之所现也。佛地论三曰:「佛具三种身:一者自性,二者受用,三者变化。」唯识论十曰:「一自性身,谓诸如来真净法界,受用变平等所依,离相寂然,绝诸戏论,具无边际真净功德,是一切法平等实性,即此自性,亦名法身,大功德法所依止故。二受用身,此有二种:一、自受用,谓诸如来三无数劫修集无量福慧资粮所起无量真实功德,及极圆净常遍色身,相续湛然,尽未来际,恒常自受用广大法乐。二、他受用,谓诸如来由平等智示现微妙净功德身,居纯净土,为住十地诸菩萨众现大神通,转正法轮,决众疑网,令彼受用大乘法乐。合此二身名受用身。三变化身,谓诸如来由成所作智变现无量随类化身,居净秽土为未登地诸菩萨二乘异生称彼机宜现通说法,令各获得诸利乐事。」与上之三身相对,则如图。

(术语)法相宗所立之三身也。佛地论,取唯识论之名。是又开真合应之三身也。一、自性身,即上之法身。二、受用身,此有二。唯为佛与佛之境界。他菩萨不能见闻,佛自受用法乐之佛身。名为自受用身。是大圆镜智之所变也。又使初地已上之菩萨感见之,使彼受用法乐之佛身。名为他受用身。是平等性智之所现也。此即上之胜应身。三、变化身,对于初地已前菩萨,二乘凡夫及诸趣之众生变化种种之身使之感见者。即上之劣应身。是成所作智之所现也。佛地论三曰:「佛具三种身:一者自性,二者受用,三者变化。」唯识论十曰:「一自性身,谓诸如来真净法界,受用变平等所依,离相寂然,绝诸戏论,具无边际真净功德,是一切法平等实性,即此自性,亦名法身,大功德法所依止故。二受用身,此有二种:一、自受用,谓诸如来三无数劫修集无量福慧资粮所起无量真实功德,及极圆净常遍色身,相续湛然,尽未来际,恒常自受用广大法乐。二、他受用,谓诸如来由平等智示现微妙净功德身,居纯净土,为住十地诸菩萨众现大神通,转正法轮,决众疑网,令彼受用大乘法乐。合此二身名受用身。三变化身,谓诸如来由成所作智变现无量随类化身,居净秽土为未登地诸菩萨二乘异生称彼机宜现通说法,令各获得诸利乐事。」与上之三身相对,则如图。

善见变化文殊问法经

【佛学大辞典】

(经名)大乘善见变化文殊师利问法经之略名。

(经名)大乘善见变化文殊师利问法经之略名。

菩萨神通变化经

【佛学大辞典】

(经名)菩萨行方便境界神通变化经之略名。

(经名)菩萨行方便境界神通变化经之略名。

菩萨行方便境界神通变化经

【佛学大辞典】

(经名)三卷,刘宋求那跋陀罗译。与大萨遮尼乾授记经同本。但缺王论品。

(经名)三卷,刘宋求那跋陀罗译。与大萨遮尼乾授记经同本。但缺王论品。

道神足无极变化经

【佛学大辞典】

(经名)四卷,西晋安法钦译。佛升忉利天为母说法经之异译。经中说如来现十方之身而施化,故名道神足无极变化。

(经名)四卷,西晋安法钦译。佛升忉利天为母说法经之异译。经中说如来现十方之身而施化,故名道神足无极变化。

乐变化天

【佛学大辞典】

(界名)梵名须涅蜜陀。旧译化自乐天,或化乐天。新译乐变化天,或妙变化天。欲界六天中第五重之天也。自以通力自在变作妙乐而娱乐,故名。智度论九曰:「化自乐者,自化五尘而自娱乐,故言化自乐。」佛地论五曰:「乐变化天,乐自变化,作诸乐具以自娱乐。」俱舍颂疏世品一曰:「乐变化天,于五欲境自变化故。」可洪音义一曰:「妙变化天,乐变化天王也。大智度论云:须涅蜜陀,秦言化乐天,唐言乐变化天。」然玄应师有别释。玄应音义二十三曰:「乐变化天,五孝切。但此天虽有宝女,于变化者心多爱著,于男亦尔,故以名焉。旧言化乐天,音洛,失之久矣。」即爱乐变化男女之意。

【佛学常见辞汇】

欲界六天中之第五天名。

(界名)梵名须涅蜜陀。旧译化自乐天,或化乐天。新译乐变化天,或妙变化天。欲界六天中第五重之天也。自以通力自在变作妙乐而娱乐,故名。智度论九曰:「化自乐者,自化五尘而自娱乐,故言化自乐。」佛地论五曰:「乐变化天,乐自变化,作诸乐具以自娱乐。」俱舍颂疏世品一曰:「乐变化天,于五欲境自变化故。」可洪音义一曰:「妙变化天,乐变化天王也。大智度论云:须涅蜜陀,秦言化乐天,唐言乐变化天。」然玄应师有别释。玄应音义二十三曰:「乐变化天,五孝切。但此天虽有宝女,于变化者心多爱著,于男亦尔,故以名焉。旧言化乐天,音洛,失之久矣。」即爱乐变化男女之意。

【佛学常见辞汇】

欲界六天中之第五天名。

变化

【佛学大辞典】

(术语)转换旧形,名为变,无而忽有,名为化。佛菩萨之通力,能变化有情非情之一切也。法华经曰:「神通变化不可思议。」义林章七本曰:「转换旧形名变,无而忽有名化。变与化异,是相违释。」

【佛学常见辞汇】

转换旧的形状叫做变,由无而忽有叫做化。变化是指佛菩萨的神通力能够变化出种种的事物。

(术语)转换旧形,名为变,无而忽有,名为化。佛菩萨之通力,能变化有情非情之一切也。法华经曰:「神通变化不可思议。」义林章七本曰:「转换旧形名变,无而忽有名化。变与化异,是相违释。」

【佛学常见辞汇】

转换旧的形状叫做变,由无而忽有叫做化。变化是指佛菩萨的神通力能够变化出种种的事物。

变化人

【佛学大辞典】

(杂名)佛菩萨之化为人身者。法华经曰:「即遣变化人,为之作卫护。」

(杂名)佛菩萨之化为人身者。法华经曰:「即遣变化人,为之作卫护。」

变化土

【佛学大辞典】

(术语)三土之一。变化身所住之土也。此中有净土秽土之别。唯识论十曰:「变化身依变化土。」义林章七末曰:「身既有三,土随亦尔。(中略)三变化土,通净及秽。」(参见:三土)

【佛学常见辞汇】

三土之一。(参见:三佛土)

【三藏法数】

变化土者,即应身如来变化之土也。谓佛以不思议神力,随诸众生善恶之业,变现净秽之土,方便设化是也。

【三藏法数】

改易不常为变,无而忽有为化。谓如来变化身所依之土,以利他成事智为体。此由往昔修习利他之行,故能随众生心变现净秽种种国土,是名变化土。

(术语)三土之一。变化身所住之土也。此中有净土秽土之别。唯识论十曰:「变化身依变化土。」义林章七末曰:「身既有三,土随亦尔。(中略)三变化土,通净及秽。」(参见:三土)

【佛学常见辞汇】

三土之一。(参见:三佛土)

【三藏法数】

变化土者,即应身如来变化之土也。谓佛以不思议神力,随诸众生善恶之业,变现净秽之土,方便设化是也。

【三藏法数】

改易不常为变,无而忽有为化。谓如来变化身所依之土,以利他成事智为体。此由往昔修习利他之行,故能随众生心变现净秽种种国土,是名变化土。

三土

【佛学大辞典】

(名数)(参见:三佛土)

【佛学常见辞汇】

三佛土。

【佛学次第统编】

三土者:

一、法性土 自性身之所依。

二、受用土 受用身之所依。

三、变化土 变化身之所依。

(名数)(参见:三佛土)

【佛学常见辞汇】

三佛土。

【佛学次第统编】

三土者:

一、法性土 自性身之所依。

二、受用土 受用身之所依。

三、变化土 变化身之所依。

三佛土

【佛学大辞典】

(名数)对于唯识论所说之三佛身,定三佛所居之国土:一、法性土,自性身之土,即真如之理也。此身土与体虽无差别,然相性不同,故以能知之觉相为佛(即身),以所知之法性为土。二、受用土,即报身受用之国土。为与大圆镜智相应之净识所变现,尽未来际而相续,以无漏之色为体。此中有自受用土与他受用土二种:自受用土如上,他受用土者,依平等性智之大慈悲力,对于初地已上之菩萨,变净土者。亦以无漏之五尘为体。三、变化土,即变化身所居之土也。依成所作智之大慈悲力。应初地以下乃至一切之凡夫。或现净土,或现秽土者,见义林章七末。

【佛学常见辞汇】

法性土、受用土、变化土。法性土是佛法性身所住的国土,亦即真如的理体;受用土是佛报身所受用的国土,乃由佛的净识所变现;变化土是佛变化身所住的国土。

【佛学次第统编】

华严经疏云三佛土:

一、法性土 法性土者,即法身如来所依之土,乃理土也。谓以本识如来藏身,为所依持,恒顿变现外诸器界,则法性土通为诸土之体也。

二、受用土 受用土者,即报身如来受用之土也。受用有二:

一者、若以相应净识所修自利行满,从初成佛,尽未来际,相续变为纯净佛土,周圆无际,众宝庄严,是名自受用土。

二者、若以大慈悲力,所修化他行满,随十地菩萨所宜,变成净土,或大或小,或胜或劣等是也。

三、变化土 变化土者,即应身如来变化之土也。谓佛以不思议神力,随诸众生善恶之业,变现净秽之土,方便设化是也。

此三土或将受用土开为自受用他受用之二,则为四土。

【三藏法数】

(出华严经疏)

〔一、法性土〕,法性土者,即法身如来所依之土,乃理土也。谓以本识如来藏身为所依持,恒顿变现外诸器界,则法性土通为诸土之体也。(器界者,世界如器故也。)

〔二、受用土〕,受用土者,即报身如来受用之土也。受用有二:一者,若以相应净识所修,自利行满,从初成佛,尽未来际,相续变为纯净佛土,周圆无际,众宝庄严,是名自受用土。二者,若以大慈悲力所修,化他行满,随十地菩萨所宜,变成净土,或大或小,或胜或劣等是也。(十地者,欢喜地、离垢地、发光地、焰慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地也。)

〔三、变化土〕,变化土者,即应身如来变化之土也。谓佛以不思议神力,随诸众生善恶之业,变现净秽之土,方便设化是也。

(名数)对于唯识论所说之三佛身,定三佛所居之国土:一、法性土,自性身之土,即真如之理也。此身土与体虽无差别,然相性不同,故以能知之觉相为佛(即身),以所知之法性为土。二、受用土,即报身受用之国土。为与大圆镜智相应之净识所变现,尽未来际而相续,以无漏之色为体。此中有自受用土与他受用土二种:自受用土如上,他受用土者,依平等性智之大慈悲力,对于初地已上之菩萨,变净土者。亦以无漏之五尘为体。三、变化土,即变化身所居之土也。依成所作智之大慈悲力。应初地以下乃至一切之凡夫。或现净土,或现秽土者,见义林章七末。

【佛学常见辞汇】

法性土、受用土、变化土。法性土是佛法性身所住的国土,亦即真如的理体;受用土是佛报身所受用的国土,乃由佛的净识所变现;变化土是佛变化身所住的国土。

【佛学次第统编】

华严经疏云三佛土:

一、法性土 法性土者,即法身如来所依之土,乃理土也。谓以本识如来藏身,为所依持,恒顿变现外诸器界,则法性土通为诸土之体也。

二、受用土 受用土者,即报身如来受用之土也。受用有二:

一者、若以相应净识所修自利行满,从初成佛,尽未来际,相续变为纯净佛土,周圆无际,众宝庄严,是名自受用土。

二者、若以大慈悲力,所修化他行满,随十地菩萨所宜,变成净土,或大或小,或胜或劣等是也。

三、变化土 变化土者,即应身如来变化之土也。谓佛以不思议神力,随诸众生善恶之业,变现净秽之土,方便设化是也。

此三土或将受用土开为自受用他受用之二,则为四土。

【三藏法数】

(出华严经疏)

〔一、法性土〕,法性土者,即法身如来所依之土,乃理土也。谓以本识如来藏身为所依持,恒顿变现外诸器界,则法性土通为诸土之体也。(器界者,世界如器故也。)

〔二、受用土〕,受用土者,即报身如来受用之土也。受用有二:一者,若以相应净识所修,自利行满,从初成佛,尽未来际,相续变为纯净佛土,周圆无际,众宝庄严,是名自受用土。二者,若以大慈悲力所修,化他行满,随十地菩萨所宜,变成净土,或大或小,或胜或劣等是也。(十地者,欢喜地、离垢地、发光地、焰慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地也。)

〔三、变化土〕,变化土者,即应身如来变化之土也。谓佛以不思议神力,随诸众生善恶之业,变现净秽之土,方便设化是也。

变化生

【佛学大辞典】

(术语)四生中之化生也。不处于胞胎而忽然生也。法华经曰:「其国诸众生,淫欲皆已断,纯一变化生。」

【佛学常见辞汇】

不须父母之缘而忽然而生之身,亦即四生中之化生。

(术语)四生中之化生也。不处于胞胎而忽然生也。法华经曰:「其国诸众生,淫欲皆已断,纯一变化生。」

【佛学常见辞汇】

不须父母之缘而忽然而生之身,亦即四生中之化生。

变化身

【佛学大辞典】

(术语)诸佛三身之一。为济度众生变现六趣有情之化身也。佛地论七曰:「变化身,为欲利益安乐众生,示现种种变化事故。」(参见:三身)

【三藏法数】

谓诸如来以不思议神力,变现无量随类化身,居净秽土,为未登地诸菩萨众及二乘等,称其机宜,现通说法,令其各得诸利乐事,是名变化身。(二乘者,声闻乘、缘觉乘也。)

【三藏法数】

变化身者,谓无而忽有,名为变化,即应身也。谓诸如来,随顺机宜,变现此身也。

【三藏法数】

谓声闻、缘觉、菩萨以无漏定力,于十方世界变现其身,故名变化身。

(术语)诸佛三身之一。为济度众生变现六趣有情之化身也。佛地论七曰:「变化身,为欲利益安乐众生,示现种种变化事故。」(参见:三身)

【三藏法数】

谓诸如来以不思议神力,变现无量随类化身,居净秽土,为未登地诸菩萨众及二乘等,称其机宜,现通说法,令其各得诸利乐事,是名变化身。(二乘者,声闻乘、缘觉乘也。)

【三藏法数】

变化身者,谓无而忽有,名为变化,即应身也。谓诸如来,随顺机宜,变现此身也。

【三藏法数】

谓声闻、缘觉、菩萨以无漏定力,于十方世界变现其身,故名变化身。

三身

【佛学大辞典】

(术语)佛之三身也。经论所说,或二身乃至十身,开合多途,然以三身为通途。盖诸身之不同不出三身也。

【佛学大辞典】

(名数)有四种:法、报、应之三身。自性、受用、变化之三身。法、应、化之三身。法、报、化之三身是也。(参见:三字部三身)附录。【又】三法身有二种。(参见:法身)附录。

【佛学常见辞汇】

法身、报身、应身。法身又名自性身,或法性身,即常住不灭,人人本具的真性,不过我们众生迷而不显,佛是觉而證得了;报身是由佛的智慧功德所成的,有自受用报身和他受用报身的分别,自受用报身是佛自己受用内證法乐之身,他受用报身是佛为十地菩萨说法而变现的身;应身又名应化身,或变化身,即应众生之机缘而变现出来的佛身。

【佛学次第统编】

三身者:

一、自性身 谓诸如来真净法界,受用变化平等所依。离相寂然,绝诸戏论,具无边际真常功德,是一切法平等实性,即此自性,亦名法身,大功德法所依止故。

二、受用身,此有二种:

一、自受用 谓诸如来三无数劫,修集无量福慧资粮,所起无边真实功德,及极圆净常遍色身,相续湛然,尽未来际,恒自受用广大法乐。

二、他受用 谓诸如来,由平等智,示现微妙净功德身,居纯净土,为住十地诸菩萨众,现大神通,转正法轮,决众网令彼受用大乘法乐。

合此二种,名受用身。

三、变化身 谓诸如来,由成事智,变现无量随类化身,居净秽土,为未登地诸菩萨众,二乘异生,称彼机宜,现通说法,令名获得诸利乐事。

「三种常住」谓三种常住者:

一、自性常 自性身谓之自性常,其性无为,不生不灭。

二、不断常 自他受用,谓之不断常,有为智品,虽有生灭,无有间断也。

三、相续常 变化身,谓之相续常,机缘不恒,稍有间断,虽不恒会,机缘无尽,虽有间断,化道无绝也。

【三藏法数】

(出金光明经玄义)

身即聚集之义,谓聚集诸法而成身也。所谓理法聚名法身,智法聚名报身,功德法聚名应身。(理法聚名法身者,谓聚集法性之法而成此身也。智法聚名报身者,智即能契法性之智,智与法性相合而成此身也。功德法聚名应身者,由智契理,聚集一切功德之法,起用化他,随机应现,而成此身也。)

〔一、法身〕,谓始从初住,显出法性之理,乃至妙觉极果,理聚方圆,是名法身。(初住者,即十住位中初之一住也。妙觉者,自觉觉他,觉行圆满,不可思议,故名妙觉。理聚方圆者,妙觉所證,法性之理方始圆满也。)

〔二、报身〕,谓始从初住,终至妙觉极果,智聚方圆;由智契理,报得此身,故云报身。

〔三、应身〕,谓始从初住,终至妙觉极果,功德法聚方圆,故能随机应现,说种种法,度诸众生,故名应身。

(术语)佛之三身也。经论所说,或二身乃至十身,开合多途,然以三身为通途。盖诸身之不同不出三身也。

【佛学大辞典】

(名数)有四种:法、报、应之三身。自性、受用、变化之三身。法、应、化之三身。法、报、化之三身是也。(参见:三字部三身)附录。【又】三法身有二种。(参见:法身)附录。

【佛学常见辞汇】

法身、报身、应身。法身又名自性身,或法性身,即常住不灭,人人本具的真性,不过我们众生迷而不显,佛是觉而證得了;报身是由佛的智慧功德所成的,有自受用报身和他受用报身的分别,自受用报身是佛自己受用内證法乐之身,他受用报身是佛为十地菩萨说法而变现的身;应身又名应化身,或变化身,即应众生之机缘而变现出来的佛身。

【佛学次第统编】

三身者:

一、自性身 谓诸如来真净法界,受用变化平等所依。离相寂然,绝诸戏论,具无边际真常功德,是一切法平等实性,即此自性,亦名法身,大功德法所依止故。

二、受用身,此有二种:

一、自受用 谓诸如来三无数劫,修集无量福慧资粮,所起无边真实功德,及极圆净常遍色身,相续湛然,尽未来际,恒自受用广大法乐。

二、他受用 谓诸如来,由平等智,示现微妙净功德身,居纯净土,为住十地诸菩萨众,现大神通,转正法轮,决众网令彼受用大乘法乐。

合此二种,名受用身。

三、变化身 谓诸如来,由成事智,变现无量随类化身,居净秽土,为未登地诸菩萨众,二乘异生,称彼机宜,现通说法,令名获得诸利乐事。

「三种常住」谓三种常住者:

一、自性常 自性身谓之自性常,其性无为,不生不灭。

二、不断常 自他受用,谓之不断常,有为智品,虽有生灭,无有间断也。

三、相续常 变化身,谓之相续常,机缘不恒,稍有间断,虽不恒会,机缘无尽,虽有间断,化道无绝也。

【三藏法数】

(出金光明经玄义)

身即聚集之义,谓聚集诸法而成身也。所谓理法聚名法身,智法聚名报身,功德法聚名应身。(理法聚名法身者,谓聚集法性之法而成此身也。智法聚名报身者,智即能契法性之智,智与法性相合而成此身也。功德法聚名应身者,由智契理,聚集一切功德之法,起用化他,随机应现,而成此身也。)

〔一、法身〕,谓始从初住,显出法性之理,乃至妙觉极果,理聚方圆,是名法身。(初住者,即十住位中初之一住也。妙觉者,自觉觉他,觉行圆满,不可思议,故名妙觉。理聚方圆者,妙觉所證,法性之理方始圆满也。)

〔二、报身〕,谓始从初住,终至妙觉极果,智聚方圆;由智契理,报得此身,故云报身。

〔三、应身〕,谓始从初住,终至妙觉极果,功德法聚方圆,故能随机应现,说种种法,度诸众生,故名应身。

变化法身

【佛学大辞典】

(术语)五种法身之一。(参见:法身)

【佛学常见辞汇】

五种法身之一。(参见:五种法身)

【三藏法数】

谓如来法身,无感不形,无机不应,如千江月,随水现影,影虽有殊,月本是一,故名变化法身。

(术语)五种法身之一。(参见:法身)

【佛学常见辞汇】

五种法身之一。(参见:五种法身)

【三藏法数】

谓如来法身,无感不形,无机不应,如千江月,随水现影,影虽有殊,月本是一,故名变化法身。

法身

【佛学大辞典】

(术语)佛之真身也。其释名性相二宗各异其义。相宗据唯识论谓法身有总相法身与别相法身二种,总相法身者,兼理智二法,与金光明之如如及如如智,谓为法身之义同,是以所證之真如与能照之真觉为法身也。以三身言之,则自性身与自受用报身之二身合见。依此义释之,则法身为理智显现,有为(智)无为(理)一切功德法体性之所依,故名法身。又成就庄严一切之功德法,故言法身。唯识论十曰:「此牟尼尊所得二果永离二障,亦名法身,无量无边力无畏等大功德法所庄严故。(中略)此法身五法为性,非净法界独为法身,二转依果皆摄此故。」别相法身者,即三身中之自性身,唯为清净法界之真如也。此真如为佛之自性,故名自性身,又此真如具真常之功德(是无为也),为一切有为无为功德法之所依,故亦名法身。惟不得言成就庄严功德法,故名为法身,何则?以此法唯为理之法身,不含摄有为之功德(即智法身)也。唯识论十曰:「即此自性亦名法身,大功德法所依止故。」佛地论七曰:「力无畏等诸功德法所依止,故亦名法身。」述记十末曰:「离所知障,具无边德,名为法身,(中略)功德法依名法身。」唯识枢要上本曰:「出缠位功德法本,名曰法身。」义林章七本曰:「成唯识说,清净法界为自性身。庄严论等说,自性身本性常故。赞佛论说,佛自性身无生灭故。」若依性宗之义,则真如之理性,有真实觉知之相,理智不二,与真如之无为同,真智亦无为也。又性相不二故,真如即法性,则真智亦法性也。此理智不二法性之隐,谓之如来藏,积始觉之功,显其法性,谓之法身。即言以法性成身,故名法身。或言以法性显现之有为无为一切功德法成就庄严之身,故名法身。胜鬘经曰:「世尊!过于恒沙,不离不脱不思议佛法成就。说如来法身,如是如来法身不离烦恼藏,名如来藏。」同宝窟下末曰:「法身者,即是实相真如法也。此实相正法隐,名如来藏。此实相法显,故名身。唯是一实相法,约隐显不同,故有藏之与身。又法者,谓诸功德法,法之所依名身。故摄论云:与功德法相应,名法身。」嘉祥法华疏四曰:「以正法为身,故曰法身。」起信论曰:「从本已来,自性满足一切功德,所谓自体有大智慧光明义故,遍照法界义故,真实识知义故,自性清净心义故,常乐我净义故,清凉不变自在义故,具足如是过于恒沙不离不断不异不思议佛法。(中略)满足无有所少义故,名为如来藏,亦名如来法身。」同义记下本曰:「隐时能出生如来,名如来藏。显时为万德依止,名为法身。」维摩经慧远疏曰:「佛以一切功德法成,故名法身。」法华玄义七曰:「本有四德隐名如来藏,修成四德显名为法身。」大乘义章十八曰:「言法身者,解有两义:一显本法性,以成其身,名为法身。二以一切诸功德法而成身,故名为法身。」梵Dharmaka%ya。

【佛学常见辞汇】

佛三身之一,又名自性身,或法性身,即诸佛所證的真如法性之身。

【佛学次第统编】

大牟尼尊,所得二果,永离二障,亦名法身。无量无边力无畏等大功德法,所庄严故。体依聚义,总说名身,故此法身,五法为性,非净法界,独名法身。如是法身,有三相别:一自性身。二受用身,此又有二:一自受用,二他受用。三变化身。义见后章,兹不复及。

【三藏法数】

法身者,谓本有法性之身,若佛出世及不出世,常住不动,无有变易也。

【三藏法数】

谓始从初住,显出法性之理,乃至妙觉极果,理聚方圆,是名法身。(初住者,即十住位中初之一住也。妙觉者,自觉觉他,觉行圆满,不可思议,故名妙觉。理聚方圆者,妙觉所證,法性之理方始圆满也。)

【三藏法数】

谓如来法性真常,湛然清净,周遍法界。经云:佛以法为身,清净如虚空,是名法身。

【三藏法数】

法身者,谓所證无漏法界之体,而为法身也。菩萨知诸众生心之所乐,即以法界身作自身,亦作众生身,乃至虚空身也。(无漏者,谓惑业净尽,不漏落三界生死也。)

(术语)佛之真身也。其释名性相二宗各异其义。相宗据唯识论谓法身有总相法身与别相法身二种,总相法身者,兼理智二法,与金光明之如如及如如智,谓为法身之义同,是以所證之真如与能照之真觉为法身也。以三身言之,则自性身与自受用报身之二身合见。依此义释之,则法身为理智显现,有为(智)无为(理)一切功德法体性之所依,故名法身。又成就庄严一切之功德法,故言法身。唯识论十曰:「此牟尼尊所得二果永离二障,亦名法身,无量无边力无畏等大功德法所庄严故。(中略)此法身五法为性,非净法界独为法身,二转依果皆摄此故。」别相法身者,即三身中之自性身,唯为清净法界之真如也。此真如为佛之自性,故名自性身,又此真如具真常之功德(是无为也),为一切有为无为功德法之所依,故亦名法身。惟不得言成就庄严功德法,故名为法身,何则?以此法唯为理之法身,不含摄有为之功德(即智法身)也。唯识论十曰:「即此自性亦名法身,大功德法所依止故。」佛地论七曰:「力无畏等诸功德法所依止,故亦名法身。」述记十末曰:「离所知障,具无边德,名为法身,(中略)功德法依名法身。」唯识枢要上本曰:「出缠位功德法本,名曰法身。」义林章七本曰:「成唯识说,清净法界为自性身。庄严论等说,自性身本性常故。赞佛论说,佛自性身无生灭故。」若依性宗之义,则真如之理性,有真实觉知之相,理智不二,与真如之无为同,真智亦无为也。又性相不二故,真如即法性,则真智亦法性也。此理智不二法性之隐,谓之如来藏,积始觉之功,显其法性,谓之法身。即言以法性成身,故名法身。或言以法性显现之有为无为一切功德法成就庄严之身,故名法身。胜鬘经曰:「世尊!过于恒沙,不离不脱不思议佛法成就。说如来法身,如是如来法身不离烦恼藏,名如来藏。」同宝窟下末曰:「法身者,即是实相真如法也。此实相正法隐,名如来藏。此实相法显,故名身。唯是一实相法,约隐显不同,故有藏之与身。又法者,谓诸功德法,法之所依名身。故摄论云:与功德法相应,名法身。」嘉祥法华疏四曰:「以正法为身,故曰法身。」起信论曰:「从本已来,自性满足一切功德,所谓自体有大智慧光明义故,遍照法界义故,真实识知义故,自性清净心义故,常乐我净义故,清凉不变自在义故,具足如是过于恒沙不离不断不异不思议佛法。(中略)满足无有所少义故,名为如来藏,亦名如来法身。」同义记下本曰:「隐时能出生如来,名如来藏。显时为万德依止,名为法身。」维摩经慧远疏曰:「佛以一切功德法成,故名法身。」法华玄义七曰:「本有四德隐名如来藏,修成四德显名为法身。」大乘义章十八曰:「言法身者,解有两义:一显本法性,以成其身,名为法身。二以一切诸功德法而成身,故名为法身。」梵Dharmaka%ya。

【佛学常见辞汇】

佛三身之一,又名自性身,或法性身,即诸佛所證的真如法性之身。

【佛学次第统编】

大牟尼尊,所得二果,永离二障,亦名法身。无量无边力无畏等大功德法,所庄严故。体依聚义,总说名身,故此法身,五法为性,非净法界,独名法身。如是法身,有三相别:一自性身。二受用身,此又有二:一自受用,二他受用。三变化身。义见后章,兹不复及。

【三藏法数】

法身者,谓本有法性之身,若佛出世及不出世,常住不动,无有变易也。

【三藏法数】

谓始从初住,显出法性之理,乃至妙觉极果,理聚方圆,是名法身。(初住者,即十住位中初之一住也。妙觉者,自觉觉他,觉行圆满,不可思议,故名妙觉。理聚方圆者,妙觉所證,法性之理方始圆满也。)

【三藏法数】

谓如来法性真常,湛然清净,周遍法界。经云:佛以法为身,清净如虚空,是名法身。

【三藏法数】

法身者,谓所證无漏法界之体,而为法身也。菩萨知诸众生心之所乐,即以法界身作自身,亦作众生身,乃至虚空身也。(无漏者,谓惑业净尽,不漏落三界生死也。)

变化通力

【佛学大辞典】

(术语)(参见:通)

【三藏法数】

谓佛、菩萨以神通力,则能种种变现,乃至现诸身相,或胜或劣;现诸国土,或净或秽等,是名变化通力。

(术语)(参见:通)

【三藏法数】

谓佛、菩萨以神通力,则能种种变现,乃至现诸身相,或胜或劣;现诸国土,或净或秽等,是名变化通力。

通

【佛学大辞典】

(术语)作用自在无碍,谓之通。佛、菩萨、外道、仙人之所得者也。即通力、神通等是也。璎珞经曰:「神名天心,通名慧性。」大乘义章二十本曰:「作用无壅,名之为通。」此有三种之别:一报得通力,三界诸天皆有五种之神通,乃至鬼神亦有小通,此神通皆依果报而自然感得者。二修得通力,三乘圣者修三学而得六通,外道仙人修禅定而现得五通者。三变化通力,三乘圣者以神通力变现种种者。见华严大疏三。

【佛学常见辞汇】

作用自在无碍的意思,指通力、神通。通有三种,即一、报得通力,三界诸天都有五种的神通,乃至鬼神也有小神通,这些神通都是依靠果报而自然感得;二、修得通力,三乘圣人修习三学而得六通,外道仙人修禅定也能得五通;三、变化通力,三乘圣人以神通的力量变现种种的境界事物。

(术语)作用自在无碍,谓之通。佛、菩萨、外道、仙人之所得者也。即通力、神通等是也。璎珞经曰:「神名天心,通名慧性。」大乘义章二十本曰:「作用无壅,名之为通。」此有三种之别:一报得通力,三界诸天皆有五种之神通,乃至鬼神亦有小通,此神通皆依果报而自然感得者。二修得通力,三乘圣者修三学而得六通,外道仙人修禅定而现得五通者。三变化通力,三乘圣者以神通力变现种种者。见华严大疏三。

【佛学常见辞汇】

作用自在无碍的意思,指通力、神通。通有三种,即一、报得通力,三界诸天都有五种的神通,乃至鬼神也有小神通,这些神通都是依靠果报而自然感得;二、修得通力,三乘圣人修习三学而得六通,外道仙人修禅定也能得五通;三、变化通力,三乘圣人以神通的力量变现种种的境界事物。