为考虑容错,系统已按“修 → 脩修”转换方式进行查询。

共266,分18页显示 2 3 4 5 下一页

七佛药师五坛修法

三修

大方等修多罗王经

大方广佛华严经修慈分

大方广圆觉修多罗了义经

大准提菩萨焚修悉地忏悔玄文

大悲心陀罗尼修行念诵略仪

大圣妙吉祥菩萨秘密八字陀罗尼修行曼荼罗次第仪轨法

大乐金刚萨埵修行成就仪轨

大轮金刚修行悉地成就及供养法

大权修利菩萨

唯识修道五位

五种修法

不修外道

佛类词典

二修七佛药师五坛修法

三修

大方等修多罗王经

大方广佛华严经修慈分

大方广圆觉修多罗了义经

大准提菩萨焚修悉地忏悔玄文

大悲心陀罗尼修行念诵略仪

大圣妙吉祥菩萨秘密八字陀罗尼修行曼荼罗次第仪轨法

大乐金刚萨埵修行成就仪轨

大轮金刚修行悉地成就及供养法

大权修利菩萨

唯识修道五位

五种修法

不修外道

二修

【佛学大辞典】

(名数)一专修,二杂修,唐善导于观经疏,就往生之行,分别正行杂行,更于礼赞,举此二修以料简其得失。即专修为专修正行,杂修为杂修杂行之谓,二行就所行之法而言。二修不外就能行之机而言。空师之所制亦尔。选择集二行章引礼赞文毕曰:「私云:见此文须舍杂修专,岂舍百即百生专修正行坚执千中无一杂修杂行乎。」然日本见真大师就杂行分专行杂行,就正行别专修杂修,以专修杂修独为正行中之判目。正行中有五种,第四之念佛为正业,前三后一为助业,于此二业专修正业之念佛,为专修,助正兼行为杂修。教行信證六曰:「就杂行有专行专心,复有杂行有杂心。专行者专修一善故曰专行。(中略)诸善兼行故曰杂行。(中略)亦就正助有专修,有杂修。(中略)杂修者助正兼行故曰杂修。」【又】一、缘修,缘真如而叶于理,有心有作之修行也。如地前之菩萨是。二、真修。證真如无修之行法,自合于理无心无作之修行也。如地上之菩萨是。法华玄义一上曰:「先藉缘修,生后真修。」

【佛学常见辞汇】

1。专修和杂修。专修是专修一善;杂修是诸善兼修。2。事修和理修。事修是注重事相的修法,如把作所善事念念于心,即著相而修,此种修法只能获得世间的善报,不能出世间;理修是注重理性的修法,如把所作善事以三轮体空作观,不著于人、我、法相,这种修法能了生死,證涅槃。3。真修和缘修。真修是地上菩萨證真如之后无修的行法,无心无作;缘修是地前菩萨缘真如而有修的行法,有心有作。

(名数)一专修,二杂修,唐善导于观经疏,就往生之行,分别正行杂行,更于礼赞,举此二修以料简其得失。即专修为专修正行,杂修为杂修杂行之谓,二行就所行之法而言。二修不外就能行之机而言。空师之所制亦尔。选择集二行章引礼赞文毕曰:「私云:见此文须舍杂修专,岂舍百即百生专修正行坚执千中无一杂修杂行乎。」然日本见真大师就杂行分专行杂行,就正行别专修杂修,以专修杂修独为正行中之判目。正行中有五种,第四之念佛为正业,前三后一为助业,于此二业专修正业之念佛,为专修,助正兼行为杂修。教行信證六曰:「就杂行有专行专心,复有杂行有杂心。专行者专修一善故曰专行。(中略)诸善兼行故曰杂行。(中略)亦就正助有专修,有杂修。(中略)杂修者助正兼行故曰杂修。」【又】一、缘修,缘真如而叶于理,有心有作之修行也。如地前之菩萨是。二、真修。證真如无修之行法,自合于理无心无作之修行也。如地上之菩萨是。法华玄义一上曰:「先藉缘修,生后真修。」

【佛学常见辞汇】

1。专修和杂修。专修是专修一善;杂修是诸善兼修。2。事修和理修。事修是注重事相的修法,如把作所善事念念于心,即著相而修,此种修法只能获得世间的善报,不能出世间;理修是注重理性的修法,如把所作善事以三轮体空作观,不著于人、我、法相,这种修法能了生死,證涅槃。3。真修和缘修。真修是地上菩萨證真如之后无修的行法,无心无作;缘修是地前菩萨缘真如而有修的行法,有心有作。

七佛药师五坛修法

【佛学大辞典】

(修法)七佛药师法与五坛之修法也。五坛之修法者,设五坛场。中坛祀大圣不动明王,南方祀军荼利明王,北方祀金刚夜叉明王,东方祀降三世明王,西方祀大威德明王,祈祷之修法也。

(修法)七佛药师法与五坛之修法也。五坛之修法者,设五坛场。中坛祀大圣不动明王,南方祀军荼利明王,北方祀金刚夜叉明王,东方祀降三世明王,西方祀大威德明王,祈祷之修法也。

三修

【佛学大辞典】

(名数)有胜劣之三种:一、无常修,声闻之人,不知法身常住之德,但观一切有为法之无常者。二、非乐修,声闻之人不知诸法中自有涅槃寂灭之乐,但观诸法之苦者。三、无我修,声闻之人,不知有自在无碍之真我,但观五蕴之空者。此名声闻人之劣三修。又,一、常修,菩萨知法身之体,常住不灭,而破声闻无常之执者。二、乐修,菩萨知诸法中自有涅槃寂灭之乐,而破声闻人之苦执者。三、我修,菩萨知无我法中自有真我之自在,而破声闻人之无我执者。此名菩萨之胜三修。见涅槃经二。

【佛学常见辞汇】

1。无常修、非乐修、无我修。无常修是声闻乘行人因不知法身常住的德性,所以只是观察一切有为法的无常;非乐修是声闻乘行人因不知诸法中自有涅槃寂灭的快乐,所以只是观察诸法的苦而已;无我修也是声闻乘行人因不知有自在无碍的真我,所以只是观察五蕴之空而已。以上三修都是声闻乘行人的劣三修。2。常修、乐修、我修。常修是菩萨知法身的理体乃常住不灭,所以破除声闻乘行人对于无常的执著;乐修是菩萨知诸法中自有涅槃之乐,所以破除声闻乘行人对于苦的执著;我修是菩萨知无我法中自有真我的存在,所以破除声闻乘行人对于无我的执著。以上三修是菩萨乘行人的胜三修。

(名数)有胜劣之三种:一、无常修,声闻之人,不知法身常住之德,但观一切有为法之无常者。二、非乐修,声闻之人不知诸法中自有涅槃寂灭之乐,但观诸法之苦者。三、无我修,声闻之人,不知有自在无碍之真我,但观五蕴之空者。此名声闻人之劣三修。又,一、常修,菩萨知法身之体,常住不灭,而破声闻无常之执者。二、乐修,菩萨知诸法中自有涅槃寂灭之乐,而破声闻人之苦执者。三、我修,菩萨知无我法中自有真我之自在,而破声闻人之无我执者。此名菩萨之胜三修。见涅槃经二。

【佛学常见辞汇】

1。无常修、非乐修、无我修。无常修是声闻乘行人因不知法身常住的德性,所以只是观察一切有为法的无常;非乐修是声闻乘行人因不知诸法中自有涅槃寂灭的快乐,所以只是观察诸法的苦而已;无我修也是声闻乘行人因不知有自在无碍的真我,所以只是观察五蕴之空而已。以上三修都是声闻乘行人的劣三修。2。常修、乐修、我修。常修是菩萨知法身的理体乃常住不灭,所以破除声闻乘行人对于无常的执著;乐修是菩萨知诸法中自有涅槃之乐,所以破除声闻乘行人对于苦的执著;我修是菩萨知无我法中自有真我的存在,所以破除声闻乘行人对于无我的执著。以上三修是菩萨乘行人的胜三修。

大方等修多罗王经

【佛学大辞典】

(经名)一卷,元魏菩提流支译。与大乘流转所有经同本先出。

(经名)一卷,元魏菩提流支译。与大乘流转所有经同本先出。

大方广佛华严经修慈分

【佛学大辞典】

(经名)一卷,唐提云般若译。佛在灵鹫山,对于十方之梵天,说慈心之法门。

(经名)一卷,唐提云般若译。佛在灵鹫山,对于十方之梵天,说慈心之法门。

大方广圆觉修多罗了义经

【佛学大辞典】

(经名)常略称圆觉经。(参见:圆觉经)

(经名)常略称圆觉经。(参见:圆觉经)

大准提菩萨焚修悉地忏悔玄文

【佛学大辞典】

(经名)准提忏之具名。

(经名)准提忏之具名。

大悲心陀罗尼修行念诵略仪

【佛学大辞典】

(经名)一卷,唐不空译。说千手陀罗尼之念诵法。

(经名)一卷,唐不空译。说千手陀罗尼之念诵法。

大圣妙吉祥菩萨秘密八字陀罗尼修行曼荼罗次第仪轨法

【佛学大辞典】

(经名)一卷,唐菩提 使译。说八字文殊之修法。

使译。说八字文殊之修法。

(经名)一卷,唐菩提

使译。说八字文殊之修法。

使译。说八字文殊之修法。大乐金刚萨埵修行成就仪轨

【佛学大辞典】

(经名)一卷,不空译,金刚萨埵修法之仪轨也。

(经名)一卷,不空译,金刚萨埵修法之仪轨也。

大轮金刚修行悉地成就及供养法

【佛学大辞典】

(经名)一卷,失译。

(经名)一卷,失译。

大权修利菩萨

【佛学大辞典】

(菩萨)护伽蓝神之一。右手加额为远望势之像是也。原为大唐阿育王山之镇守,修利或作修理者非是。育王山临东海,渡海者每望山祈船中安全,以其手加额者,遥望其船而保护之之意,其證为月江印禅师之育王录曰:「僧问:大权菩萨因甚以手加頞?师云:行船全在枢稍人。」

(菩萨)护伽蓝神之一。右手加额为远望势之像是也。原为大唐阿育王山之镇守,修利或作修理者非是。育王山临东海,渡海者每望山祈船中安全,以其手加额者,遥望其船而保护之之意,其證为月江印禅师之育王录曰:「僧问:大权菩萨因甚以手加頞?师云:行船全在枢稍人。」

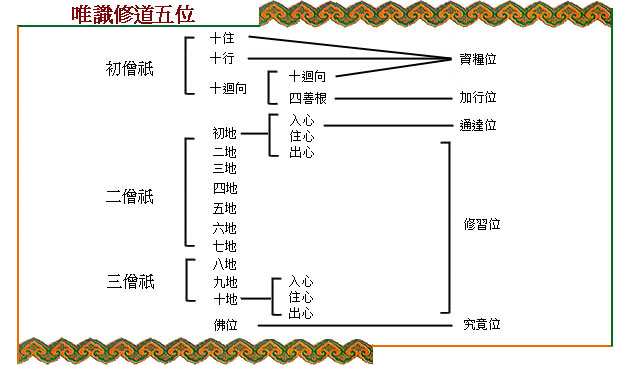

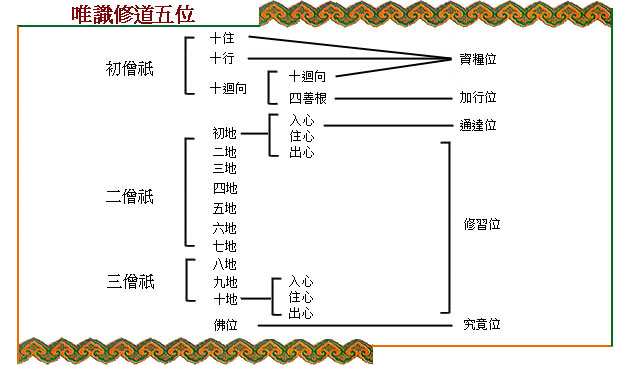

唯识修道五位

【佛学大辞典】

(名数)观修万法唯识之理,立五位:一、资粮位,于地前住行向之三十心,贮佛道资粮之位。二、加行位,于三十心之终,将入见道,而为煖,顶,忍,世第一法,四善根方便加行之位。三、通达位,于初地之入心(地地各有入住出之三心),通达于二空无我之理之位,即见道也。四、修习位,自初地之住心至第十地出之心(即等觉)间,重修习妙观以断馀障之位,即修道也。五、究竟位,究竟断惑證理之位,即无学道也。开之则为三僧祇四十一位。是法相宗之所立也。见唯识论九。因果合有四十一位。此于十住之前,开十信位,则为五十一位。于第十地之终,开等觉,则为五十二位。法相宗用四十一位,天台宗用五十二位。惟开合不同耳。

(名数)观修万法唯识之理,立五位:一、资粮位,于地前住行向之三十心,贮佛道资粮之位。二、加行位,于三十心之终,将入见道,而为煖,顶,忍,世第一法,四善根方便加行之位。三、通达位,于初地之入心(地地各有入住出之三心),通达于二空无我之理之位,即见道也。四、修习位,自初地之住心至第十地出之心(即等觉)间,重修习妙观以断馀障之位,即修道也。五、究竟位,究竟断惑證理之位,即无学道也。开之则为三僧祇四十一位。是法相宗之所立也。见唯识论九。因果合有四十一位。此于十住之前,开十信位,则为五十一位。于第十地之终,开等觉,则为五十二位。法相宗用四十一位,天台宗用五十二位。惟开合不同耳。

五种修法

【佛学大辞典】

(名数)修法有五种之别也。一、扇底迦,译言息灾或寂灾。二、布瑟徵迦,译言增益,增荣,或增长。三、阿毗遮噜迦,译言调伏或降伏。四、阿羯沙尼,译言钩召,摄召,或招召。五、伐施迦啰拿。译言敬爱,爱敬,或庆爱。说详金刚顶瑜伽护摩仪轨。(参见:护摩及悉地)

(名数)修法有五种之别也。一、扇底迦,译言息灾或寂灾。二、布瑟徵迦,译言增益,增荣,或增长。三、阿毗遮噜迦,译言调伏或降伏。四、阿羯沙尼,译言钩召,摄召,或招召。五、伐施迦啰拿。译言敬爱,爱敬,或庆爱。说详金刚顶瑜伽护摩仪轨。(参见:护摩及悉地)

不修外道

【佛学大辞典】

(流派)十种外道之一。六师中删阇夜毗罗胝子之所计也。谓不必求道,经生死劫数,则苦尽而自得涅槃,如缕丸转高山,缕尽则自止。此外道由得五通,而见过去八万劫之事,八万劫之外则无所见。因指八万劫以前为冥谛涅槃。注维摩经三云:「肇曰:其人谓道不须求,经生死劫数苦尽自得。如缕丸转于高山,缕尽自止,何假求耶?」行事钞下四之二曰:「不修外道,以却顺观见八万劫,外更不见境,号为冥谛涅槃。如转缕丸高山,缕尽丸止,何须修道?」

(流派)十种外道之一。六师中删阇夜毗罗胝子之所计也。谓不必求道,经生死劫数,则苦尽而自得涅槃,如缕丸转高山,缕尽则自止。此外道由得五通,而见过去八万劫之事,八万劫之外则无所见。因指八万劫以前为冥谛涅槃。注维摩经三云:「肇曰:其人谓道不须求,经生死劫数苦尽自得。如缕丸转于高山,缕尽自止,何假求耶?」行事钞下四之二曰:「不修外道,以却顺观见八万劫,外更不见境,号为冥谛涅槃。如转缕丸高山,缕尽丸止,何须修道?」