一百五十赞佛颂

【佛学大辞典】

(书名)尊者摩咥里制吒造,唐义净译,一卷。以百四十八颂赞叹佛德者。

(书名)尊者摩咥里制吒造,唐义净译,一卷。以百四十八颂赞叹佛德者。

二百五十戒

【佛学大辞典】

(术语)(参见:具足戒)

【佛学大辞典】

(术语)比丘之具足戒也。分八段:一、四波罗夷。二、十三僧残。三、二不定。四、三十舍堕。五、九十单提。六、四提舍尼。七、百众学。八、六灭诤。(参见:戒)

【佛学常见辞汇】

比丘的具足戒。分八段,即四波罗夷、十三僧残、二不定、三十舍堕、九十单堕、四悔过法、一百众学、七灭诤法。

【佛学次第统编】

比丘之具足戒,有二百五十条。称二百五十戒,分为八段,略示其数。

第一、四波罗夷 第五、九十波逸提

第二、十三僧残 第六、四提舍尼

第三、二不定 第七、百众学

第四、三十尼萨耆波逸提 第八、七灭诤

此八段具摄二百五十戒也。

(术语)(参见:具足戒)

【佛学大辞典】

(术语)比丘之具足戒也。分八段:一、四波罗夷。二、十三僧残。三、二不定。四、三十舍堕。五、九十单提。六、四提舍尼。七、百众学。八、六灭诤。(参见:戒)

【佛学常见辞汇】

比丘的具足戒。分八段,即四波罗夷、十三僧残、二不定、三十舍堕、九十单堕、四悔过法、一百众学、七灭诤法。

【佛学次第统编】

比丘之具足戒,有二百五十条。称二百五十戒,分为八段,略示其数。

第一、四波罗夷 第五、九十波逸提

第二、十三僧残 第六、四提舍尼

第三、二不定 第七、百众学

第四、三十尼萨耆波逸提 第八、七灭诤

此八段具摄二百五十戒也。

具足戒

【佛学大辞典】

(术语)(参见:二百五十,戒)

【佛学大辞典】

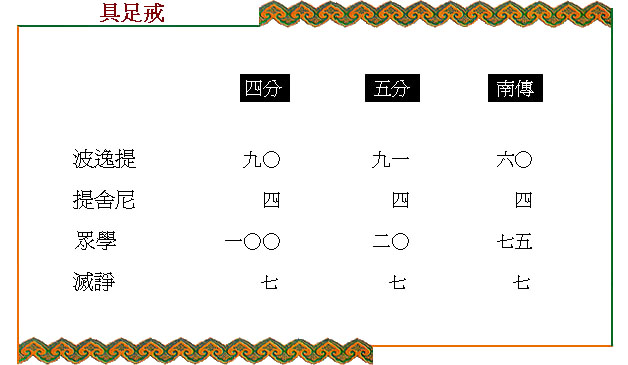

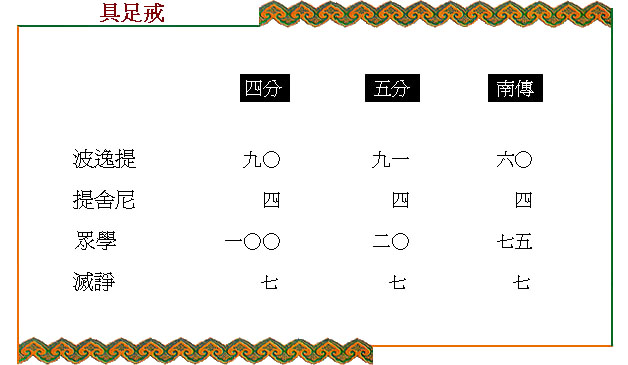

(术语)为比丘,比丘尼当受之戒,别解脱戒中之至极也。比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒),比丘之二百五十戒,为四波罗夷,十三僧残,二不定,三十舍堕,九十波逸提,四提舍尼,百众学,七灭诤。比丘尼之三百四十八戒,为八波罗夷,十七僧残,三十舍堕,一百七十八波逸提,八提舍尼,百众学,七灭诤。戒之总数,诸律不同。宜视后世之作为,然要严守佛陀制戒之意,专心保持比丘之面目,今对比四分,五分,南传。则波逸提以下之细目,有如图之相违。观此可知戒之数目,指大数也。今所以名为具足者,非依已上之戒数。戒数惟标榜其紧要者,使由此于一切之境界离罪之意,故谓为具足戒。故若自数上言具足,则不得不言为无量。不依具足之戒数者,于药师经,智度论等谓比丘尼戒为五百而知之也。行事钞中之一曰:「问:律中僧列二百五十戒,戒本具之。尼则五百,此言虚实?答:两列定数,约指为言。故诸部通言,不必依数。论其戒体,唯一无作。约境明相,乃量尘沙。且指二百五十,以为持犯蹊径耳。律中尼有三百四十八戒,可得指此而为所防。今准智论云:尼受戒法,略则五百,广说八万。僧则略有二百五十,广亦同尼律仪。」八宗纲要曰:「受具戒时,并得如此无量无边等戒,量等虚空,境遍法界,莫不圆足,故名具足戒。」

【佛学常见辞汇】

具足圆满之戒,如比丘的二百五十戒,及比丘尼的三百四十八戒是。

【佛学次第统编】

具足戒有二:一、比丘戒,二、比丘尼戒,共称为二部律。此二部律,未受戒者,不许先知。佛有明制,本文但举其数耳。

【三藏法数】

具足戒者,即二百五十戒也。谓波罗夷法,凡四条。(梵语波罗夷,华言极恶。)僧伽婆尸沙法,凡一十三条。(梵语僧伽婆尸沙,华言僧残。谓犯此戒,如人被他斫残,命虽未尽,形已残废故也。)不定法,凡二条。(谓比丘犯非法语,或以波罗夷法治之,或以僧伽婆尸法治之,或以波逸提法治之,故名不定也。)尼萨耆波逸提法,凡三十条。(梵语尼萨耆,华言舍。谓因财物等犯贪慢心,令舍入僧众故。梵语波逸提,华言堕。谓不舍,当堕地狱也。)波逸提法,凡九十条。波罗提提舍尼法,凡四条。(梵语波罗提提舍尼,华言向彼悔。僧祇律云:此罪应对众发露,故名向彼悔。)众学戒法,凡一百条。(此等戒法,令比丘众皆学,故名众学也。)灭诤法,凡七条。(谓有诤事起,即应除灭,故名灭诤法。)此二百五十戒,是出家比丘所持,是名出家具足戒。(梵语比丘,华言乞士。)

【三藏法数】

谓菩萨持中道第一义谛戒,用中道慧,遍入诸法,无戒不备,是名具足戒。(第一义谛者,谓中道实相之理,无二无别,谛审不虚也。)

(术语)(参见:二百五十,戒)

【佛学大辞典】

(术语)为比丘,比丘尼当受之戒,别解脱戒中之至极也。比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒),比丘之二百五十戒,为四波罗夷,十三僧残,二不定,三十舍堕,九十波逸提,四提舍尼,百众学,七灭诤。比丘尼之三百四十八戒,为八波罗夷,十七僧残,三十舍堕,一百七十八波逸提,八提舍尼,百众学,七灭诤。戒之总数,诸律不同。宜视后世之作为,然要严守佛陀制戒之意,专心保持比丘之面目,今对比四分,五分,南传。则波逸提以下之细目,有如图之相违。观此可知戒之数目,指大数也。今所以名为具足者,非依已上之戒数。戒数惟标榜其紧要者,使由此于一切之境界离罪之意,故谓为具足戒。故若自数上言具足,则不得不言为无量。不依具足之戒数者,于药师经,智度论等谓比丘尼戒为五百而知之也。行事钞中之一曰:「问:律中僧列二百五十戒,戒本具之。尼则五百,此言虚实?答:两列定数,约指为言。故诸部通言,不必依数。论其戒体,唯一无作。约境明相,乃量尘沙。且指二百五十,以为持犯蹊径耳。律中尼有三百四十八戒,可得指此而为所防。今准智论云:尼受戒法,略则五百,广说八万。僧则略有二百五十,广亦同尼律仪。」八宗纲要曰:「受具戒时,并得如此无量无边等戒,量等虚空,境遍法界,莫不圆足,故名具足戒。」

【佛学常见辞汇】

具足圆满之戒,如比丘的二百五十戒,及比丘尼的三百四十八戒是。

【佛学次第统编】

具足戒有二:一、比丘戒,二、比丘尼戒,共称为二部律。此二部律,未受戒者,不许先知。佛有明制,本文但举其数耳。

【三藏法数】

具足戒者,即二百五十戒也。谓波罗夷法,凡四条。(梵语波罗夷,华言极恶。)僧伽婆尸沙法,凡一十三条。(梵语僧伽婆尸沙,华言僧残。谓犯此戒,如人被他斫残,命虽未尽,形已残废故也。)不定法,凡二条。(谓比丘犯非法语,或以波罗夷法治之,或以僧伽婆尸法治之,或以波逸提法治之,故名不定也。)尼萨耆波逸提法,凡三十条。(梵语尼萨耆,华言舍。谓因财物等犯贪慢心,令舍入僧众故。梵语波逸提,华言堕。谓不舍,当堕地狱也。)波逸提法,凡九十条。波罗提提舍尼法,凡四条。(梵语波罗提提舍尼,华言向彼悔。僧祇律云:此罪应对众发露,故名向彼悔。)众学戒法,凡一百条。(此等戒法,令比丘众皆学,故名众学也。)灭诤法,凡七条。(谓有诤事起,即应除灭,故名灭诤法。)此二百五十戒,是出家比丘所持,是名出家具足戒。(梵语比丘,华言乞士。)

【三藏法数】

谓菩萨持中道第一义谛戒,用中道慧,遍入诸法,无戒不备,是名具足戒。(第一义谛者,谓中道实相之理,无二无别,谛审不虚也。)

戒

【佛学大辞典】

(术语)梵名曰尸罗S/ila,戒者,防禁身心之过者。大乘义章一曰:「言尸罗者,此名清凉,亦名为戒。三业炎火,焚烧行人。事等如烧,戒能防息,故名清凉。清凉之名,正翻彼也。以能防禁,故名为戒。」璎珞本业经下曰:「一切众生,初入三宝海,以信为本。住在佛家,以戒为本。」玄应音义十四曰:「戒亦律之别义也,梵言三波罗,此译云禁,戒亦禁义也。」涅槃经三十一曰:「戒是一切善法梯橙。」五戒,八戒,十戒,具足戒之四级,为戒之四位。是小乘戒之分相也。戒法,戒体,戒行,戒相,为戒之四科。戒法者,如来所制之法。戒体者,由于受授之作法而领纳戒法于心脐,生防非止恶之功德者。戒行者随顺其戒体而如法动作三业也。戒相者其行之差别,即十戒乃至二百五十戒也。一切之戒,尽具此四科。资持记上一之三曰:「欲达四科,先须略示。圣人制教名法,纳法成业名体。依体起护名行,为行有仪名相。」补助仪上曰:「戒科总有四重:谓戒法,戒体,戒行,戒相。(中略)戒法者,舍那佛三聚净戒功德是也。戒体者,师资相传,作法受得,心中领纳法体也。此受持法体一一行彰以云戒行,其行有开遮持犯,名云戒相也。」

【佛学常见辞汇】

防非止恶的意思,不但恶事不可做,就是恶的念头也不许有。又名清凉,因人能止恶行善,则必心安理得,俯仰无愧,故心无热恼而得清凉。

【佛学次第统编】

凡言三学者,皆首戒次定后慧。本编为文,独叙慧于先而戒于后,岂非倒例?虽然,首戒而末慧者,从行立义。先慧而后戒者,便解为文耳,于义何关哉!

戒者,梵名尸罗,即禁戒也,谓能防止身口意所作之恶业者。戒能生定,定能发慧,故学道人,以戒为首。有三皈、五戒、六法、八戒、十戒、二百五十戒、五百戒等。

(术语)梵名曰尸罗S/ila,戒者,防禁身心之过者。大乘义章一曰:「言尸罗者,此名清凉,亦名为戒。三业炎火,焚烧行人。事等如烧,戒能防息,故名清凉。清凉之名,正翻彼也。以能防禁,故名为戒。」璎珞本业经下曰:「一切众生,初入三宝海,以信为本。住在佛家,以戒为本。」玄应音义十四曰:「戒亦律之别义也,梵言三波罗,此译云禁,戒亦禁义也。」涅槃经三十一曰:「戒是一切善法梯橙。」五戒,八戒,十戒,具足戒之四级,为戒之四位。是小乘戒之分相也。戒法,戒体,戒行,戒相,为戒之四科。戒法者,如来所制之法。戒体者,由于受授之作法而领纳戒法于心脐,生防非止恶之功德者。戒行者随顺其戒体而如法动作三业也。戒相者其行之差别,即十戒乃至二百五十戒也。一切之戒,尽具此四科。资持记上一之三曰:「欲达四科,先须略示。圣人制教名法,纳法成业名体。依体起护名行,为行有仪名相。」补助仪上曰:「戒科总有四重:谓戒法,戒体,戒行,戒相。(中略)戒法者,舍那佛三聚净戒功德是也。戒体者,师资相传,作法受得,心中领纳法体也。此受持法体一一行彰以云戒行,其行有开遮持犯,名云戒相也。」

【佛学常见辞汇】

防非止恶的意思,不但恶事不可做,就是恶的念头也不许有。又名清凉,因人能止恶行善,则必心安理得,俯仰无愧,故心无热恼而得清凉。

【佛学次第统编】

凡言三学者,皆首戒次定后慧。本编为文,独叙慧于先而戒于后,岂非倒例?虽然,首戒而末慧者,从行立义。先慧而后戒者,便解为文耳,于义何关哉!

戒者,梵名尸罗,即禁戒也,谓能防止身口意所作之恶业者。戒能生定,定能发慧,故学道人,以戒为首。有三皈、五戒、六法、八戒、十戒、二百五十戒、五百戒等。

三百五十戒

【佛学大辞典】

(术语)与三百四十八戒同。

(术语)与三百四十八戒同。

千二百五十人

【佛学大辞典】

(杂语)过去现在因果经四曰:「耶舍长者子朋党五十人,优楼频螺迦叶师徒五百人,那提迦叶师徒二百五十人,伽耶迦叶师徒二百五十人,舍利弗师徒一百人,大目犍连师徒一百人,此千二百五十人先事外道,后承佛之化导,而得證果。于是感佛之恩,一一法会常随不离,故诸经之首列众多云千二百五十人俱。」

【三藏法数】

(出因果经)

谓耶舍长者子,朋党五十人。优楼频螺迦叶,师徒五百人。那提迦叶,师徒二百五十人。伽耶迦叶,师徒二百五十人。舍利弗,师徒一百人。大目犍连,师徒一百人。此千二百五十人,并先事外道,勤苦累劫而无所證,承佛化导,即得證果,于是感佛之恩,一一法会,常随不舍。故诸经首,列众皆云千二百五十人俱者,以此也。(梵语优楼频螺迦叶,华言木瓜林。梵语那提迦叶,华言河。梵语伽耶迦叶,华言城。梵语舍利弗,华言身子。梵语大目犍连,华言采蒋氏。)

(杂语)过去现在因果经四曰:「耶舍长者子朋党五十人,优楼频螺迦叶师徒五百人,那提迦叶师徒二百五十人,伽耶迦叶师徒二百五十人,舍利弗师徒一百人,大目犍连师徒一百人,此千二百五十人先事外道,后承佛之化导,而得證果。于是感佛之恩,一一法会常随不离,故诸经之首列众多云千二百五十人俱。」

【三藏法数】

(出因果经)

谓耶舍长者子,朋党五十人。优楼频螺迦叶,师徒五百人。那提迦叶,师徒二百五十人。伽耶迦叶,师徒二百五十人。舍利弗,师徒一百人。大目犍连,师徒一百人。此千二百五十人,并先事外道,勤苦累劫而无所證,承佛化导,即得證果,于是感佛之恩,一一法会,常随不舍。故诸经首,列众皆云千二百五十人俱者,以此也。(梵语优楼频螺迦叶,华言木瓜林。梵语那提迦叶,华言河。梵语伽耶迦叶,华言城。梵语舍利弗,华言身子。梵语大目犍连,华言采蒋氏。)

五十法

【佛学大辞典】

(名数)大品般若说四念处等之三十七品,次说三三昧,四禅,四无量心,四无色定,八背舍,八胜处,九次第定,十一切处之八种法。合为五十。此中四禅四无量心为属于色界之禅定,他皆为属于无色界之禅定。智度论二十一云:问曰:何以故次三十七品,后说八种法?答曰:三十七品是趣涅槃之道,行此道已,则得到涅槃城。涅槃城有三门,所谓空无相无作(三三昧)是也。已说道。次当说到处之门,四禅等是开其门之妙法。复次,三十七品是上妙之法。欲界之心,散乱难修。故依上界禅定先调柔之也。问四禅之外别说馀法乎?答众生机根意业种种,从其机根意业,故别说之。若为厌欲界散乱者,说四禅。若为欲得大福德者,说四无量心。为厌患色如在牢狱者,说四无色定。为观所缘不得自在者,说八胜处。若为有遮道不得道达者,说八背舍。为心不调柔,于禅定不得次第入出自在者,说九次第定。为一切所缘不能遍照者,说十一地处。

(名数)大品般若说四念处等之三十七品,次说三三昧,四禅,四无量心,四无色定,八背舍,八胜处,九次第定,十一切处之八种法。合为五十。此中四禅四无量心为属于色界之禅定,他皆为属于无色界之禅定。智度论二十一云:问曰:何以故次三十七品,后说八种法?答曰:三十七品是趣涅槃之道,行此道已,则得到涅槃城。涅槃城有三门,所谓空无相无作(三三昧)是也。已说道。次当说到处之门,四禅等是开其门之妙法。复次,三十七品是上妙之法。欲界之心,散乱难修。故依上界禅定先调柔之也。问四禅之外别说馀法乎?答众生机根意业种种,从其机根意业,故别说之。若为厌欲界散乱者,说四禅。若为欲得大福德者,说四无量心。为厌患色如在牢狱者,说四无色定。为观所缘不得自在者,说八胜处。若为有遮道不得道达者,说八背舍。为心不调柔,于禅定不得次第入出自在者,说九次第定。为一切所缘不能遍照者,说十一地处。

五十字门

【佛学大辞典】

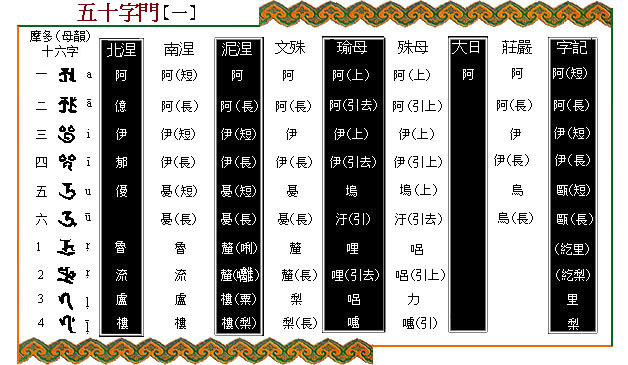

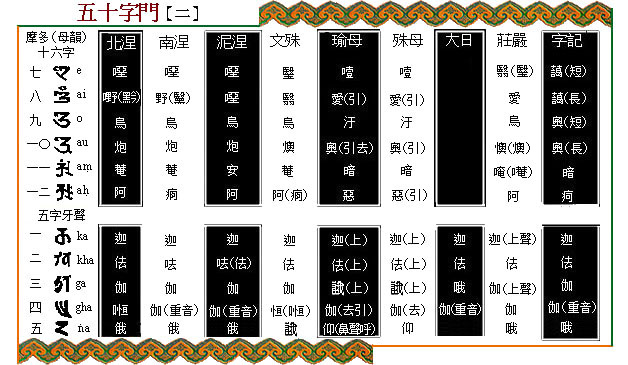

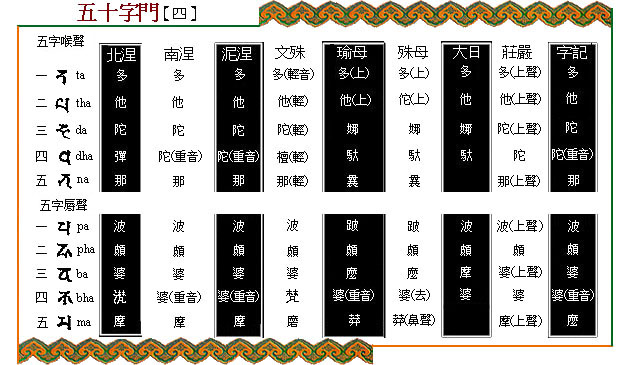

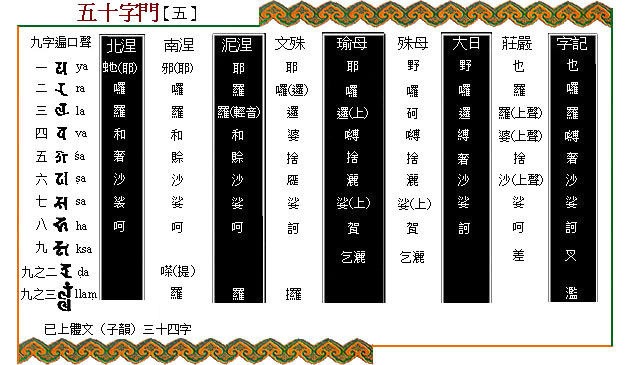

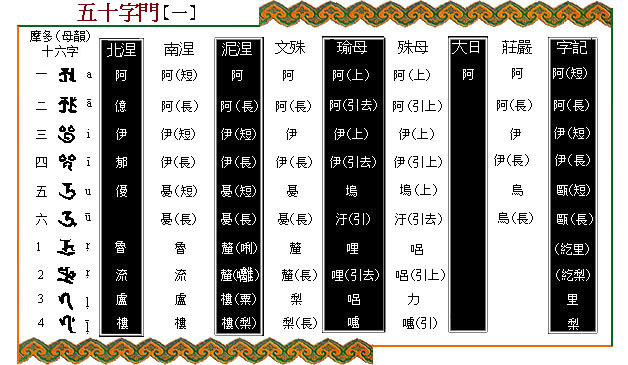

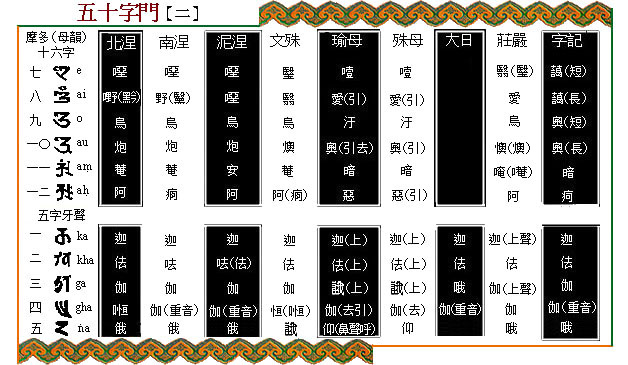

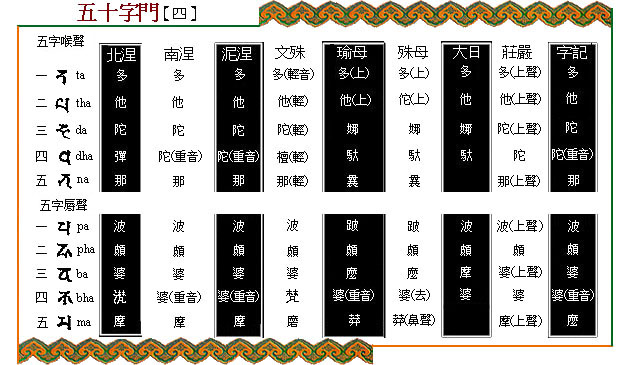

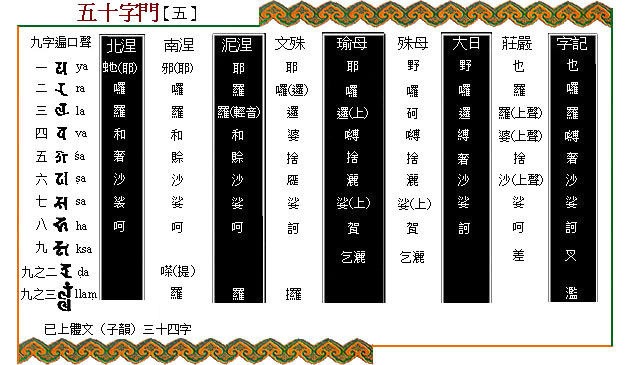

(名数)又称五十字母。一名摩多体文。即梵语字母之总数也。摩多者,谓母音,此有十二摩多与四别摩多之十六字。体文者,谓子音,此有三十四字。合成五十字。但母音中或省略哩r!、哩(引)j/、 j!、

j!、 (引)、j/四字,子音中其结合字乞叉Ks!a,及滥Llam%,恰如日本之伊吕波假名字,严密言之,则难称为字母,故有时省略之。如大日经第二,母音中,唯举一阿字,总略其馀,子音出三十三字,缺结合字,合列三十四字母。方广大庄严经第四,唯举十二摩多,缺四别摩多,子音三十四字中加乞叉,合列四十六字母。悉昙字记亦缺四别摩多,子音中加乞叉滥之二字,为三十五字,合列四十七字母。又南海寄归传第四谓悉谈本有四十九字,是也。又如列举五十字母之经典中,瑜伽金刚顶经释字母品,文殊问经字母品,加结合字乞洒,文殊师利问经卷上,南本涅槃经第八,大般泥洹经第五等,加攞Lla,北本涅槃经第八加

(引)、j/四字,子音中其结合字乞叉Ks!a,及滥Llam%,恰如日本之伊吕波假名字,严密言之,则难称为字母,故有时省略之。如大日经第二,母音中,唯举一阿字,总略其馀,子音出三十三字,缺结合字,合列三十四字母。方广大庄严经第四,唯举十二摩多,缺四别摩多,子音三十四字中加乞叉,合列四十六字母。悉昙字记亦缺四别摩多,子音中加乞叉滥之二字,为三十五字,合列四十七字母。又南海寄归传第四谓悉谈本有四十九字,是也。又如列举五十字母之经典中,瑜伽金刚顶经释字母品,文殊问经字母品,加结合字乞洒,文殊师利问经卷上,南本涅槃经第八,大般泥洹经第五等,加攞Lla,北本涅槃经第八加 d!a,无有一准。然于印度所行之字母,排列系统,互相一致,先举母音,次第及于随音点anusva%ra,涅槃点visarga,次依子音中喉音,上颚音,舌音,齿音,唇音之顺序,排各各强弱,含气,不含气之诸字母,次列半母音,齿头音,吹气音。盖此等字母,印度小学儿童,必先学习,寄归传第四所谓斯乃小学标章之称,六岁童子学之,六月方了者,是也。彼国为使童幼妇女学习谙诵之,设种种之法,有一法,乃选语之头字有字母,或其语中含字母之语,以此语说明其字母之意义也。例如选字母阿在头字之阿你怛也A^nitya(无常之义)之语,说阿为无常之义,又选阿提a%di(初或本之义)及阿耨波陀Anutpa%da(不生之义)之语,示阿字有本不生之义,后密教用此童蒙学习之法,解释浅略之文字字母于深秘,直显绝待究竟之极理,五十字门,悉是法尔之法曼荼罗,通于三世十方,常恒不变。故学之书之,则得常住之佛智,诵之观之,则證不坏之法身。乃至说为诸教之根本,诸佛之父母。大日经疏第七,谓「于一字之中,具无量义,且略言之,阿字自有三义,谓不生义,空义,有义。如梵本阿字有本初声,若有本初,则是因缘之法。故名为有。又阿者,是无生义。若法揽因缘成,则自无有性。是故为空。又不生者,即是一实境界。一实境界,即是中道。故龙树云:因缘生法,亦空亦假亦中。又大论明萨婆若有三种名:一切智与二乘共,道种智与菩萨共,一切种智是佛不共法,此三智其实一心中得,为分别令人易解故,作三种名,即此阿字义也。又如啰字亦有三义:一者尘义;二者以入阿字门故,即是无尘义,又有波罗蜜义,以究竟到彼岸故,即是本即不生,当知亦具三点;三点即摄一切法,如阿字啰字者,馀诸字义皆然。又一切言语中带阿声者,皆阿字门所摄。若带啰声者,皆啰字门所摄。馀字亦尔。(中略)如上所说,皆是随他意语,明浅略义耳。若就随自意语明深密义,随入一门,皆具一切法界门。乃至诸世天等,悉是毗庐遮那。何有深浅之别。若行者能于无差别中解差别义。差别中解无差别义,当知是人通达二谛义亦识真言相也。」此可以见其义趣。今为便览,表示北本涅槃经已下诸经之字母数,即如图(表中,北涅即北本涅槃经,南涅即南本涅槃经,泥洹即大般泥洹经,文殊即文殊师利问经,瑜母即瑜伽金刚顶经释字母品,殊母即文殊问经字母品,大日即大日经,庄严即方广大庄严经,字记即悉昙字记,皆略符也)。

d!a,无有一准。然于印度所行之字母,排列系统,互相一致,先举母音,次第及于随音点anusva%ra,涅槃点visarga,次依子音中喉音,上颚音,舌音,齿音,唇音之顺序,排各各强弱,含气,不含气之诸字母,次列半母音,齿头音,吹气音。盖此等字母,印度小学儿童,必先学习,寄归传第四所谓斯乃小学标章之称,六岁童子学之,六月方了者,是也。彼国为使童幼妇女学习谙诵之,设种种之法,有一法,乃选语之头字有字母,或其语中含字母之语,以此语说明其字母之意义也。例如选字母阿在头字之阿你怛也A^nitya(无常之义)之语,说阿为无常之义,又选阿提a%di(初或本之义)及阿耨波陀Anutpa%da(不生之义)之语,示阿字有本不生之义,后密教用此童蒙学习之法,解释浅略之文字字母于深秘,直显绝待究竟之极理,五十字门,悉是法尔之法曼荼罗,通于三世十方,常恒不变。故学之书之,则得常住之佛智,诵之观之,则證不坏之法身。乃至说为诸教之根本,诸佛之父母。大日经疏第七,谓「于一字之中,具无量义,且略言之,阿字自有三义,谓不生义,空义,有义。如梵本阿字有本初声,若有本初,则是因缘之法。故名为有。又阿者,是无生义。若法揽因缘成,则自无有性。是故为空。又不生者,即是一实境界。一实境界,即是中道。故龙树云:因缘生法,亦空亦假亦中。又大论明萨婆若有三种名:一切智与二乘共,道种智与菩萨共,一切种智是佛不共法,此三智其实一心中得,为分别令人易解故,作三种名,即此阿字义也。又如啰字亦有三义:一者尘义;二者以入阿字门故,即是无尘义,又有波罗蜜义,以究竟到彼岸故,即是本即不生,当知亦具三点;三点即摄一切法,如阿字啰字者,馀诸字义皆然。又一切言语中带阿声者,皆阿字门所摄。若带啰声者,皆啰字门所摄。馀字亦尔。(中略)如上所说,皆是随他意语,明浅略义耳。若就随自意语明深密义,随入一门,皆具一切法界门。乃至诸世天等,悉是毗庐遮那。何有深浅之别。若行者能于无差别中解差别义。差别中解无差别义,当知是人通达二谛义亦识真言相也。」此可以见其义趣。今为便览,表示北本涅槃经已下诸经之字母数,即如图(表中,北涅即北本涅槃经,南涅即南本涅槃经,泥洹即大般泥洹经,文殊即文殊师利问经,瑜母即瑜伽金刚顶经释字母品,殊母即文殊问经字母品,大日即大日经,庄严即方广大庄严经,字记即悉昙字记,皆略符也)。

(名数)又称五十字母。一名摩多体文。即梵语字母之总数也。摩多者,谓母音,此有十二摩多与四别摩多之十六字。体文者,谓子音,此有三十四字。合成五十字。但母音中或省略哩r!、哩(引)j/、

j!、

j!、 (引)、j/四字,子音中其结合字乞叉Ks!a,及滥Llam%,恰如日本之伊吕波假名字,严密言之,则难称为字母,故有时省略之。如大日经第二,母音中,唯举一阿字,总略其馀,子音出三十三字,缺结合字,合列三十四字母。方广大庄严经第四,唯举十二摩多,缺四别摩多,子音三十四字中加乞叉,合列四十六字母。悉昙字记亦缺四别摩多,子音中加乞叉滥之二字,为三十五字,合列四十七字母。又南海寄归传第四谓悉谈本有四十九字,是也。又如列举五十字母之经典中,瑜伽金刚顶经释字母品,文殊问经字母品,加结合字乞洒,文殊师利问经卷上,南本涅槃经第八,大般泥洹经第五等,加攞Lla,北本涅槃经第八加

(引)、j/四字,子音中其结合字乞叉Ks!a,及滥Llam%,恰如日本之伊吕波假名字,严密言之,则难称为字母,故有时省略之。如大日经第二,母音中,唯举一阿字,总略其馀,子音出三十三字,缺结合字,合列三十四字母。方广大庄严经第四,唯举十二摩多,缺四别摩多,子音三十四字中加乞叉,合列四十六字母。悉昙字记亦缺四别摩多,子音中加乞叉滥之二字,为三十五字,合列四十七字母。又南海寄归传第四谓悉谈本有四十九字,是也。又如列举五十字母之经典中,瑜伽金刚顶经释字母品,文殊问经字母品,加结合字乞洒,文殊师利问经卷上,南本涅槃经第八,大般泥洹经第五等,加攞Lla,北本涅槃经第八加 d!a,无有一准。然于印度所行之字母,排列系统,互相一致,先举母音,次第及于随音点anusva%ra,涅槃点visarga,次依子音中喉音,上颚音,舌音,齿音,唇音之顺序,排各各强弱,含气,不含气之诸字母,次列半母音,齿头音,吹气音。盖此等字母,印度小学儿童,必先学习,寄归传第四所谓斯乃小学标章之称,六岁童子学之,六月方了者,是也。彼国为使童幼妇女学习谙诵之,设种种之法,有一法,乃选语之头字有字母,或其语中含字母之语,以此语说明其字母之意义也。例如选字母阿在头字之阿你怛也A^nitya(无常之义)之语,说阿为无常之义,又选阿提a%di(初或本之义)及阿耨波陀Anutpa%da(不生之义)之语,示阿字有本不生之义,后密教用此童蒙学习之法,解释浅略之文字字母于深秘,直显绝待究竟之极理,五十字门,悉是法尔之法曼荼罗,通于三世十方,常恒不变。故学之书之,则得常住之佛智,诵之观之,则證不坏之法身。乃至说为诸教之根本,诸佛之父母。大日经疏第七,谓「于一字之中,具无量义,且略言之,阿字自有三义,谓不生义,空义,有义。如梵本阿字有本初声,若有本初,则是因缘之法。故名为有。又阿者,是无生义。若法揽因缘成,则自无有性。是故为空。又不生者,即是一实境界。一实境界,即是中道。故龙树云:因缘生法,亦空亦假亦中。又大论明萨婆若有三种名:一切智与二乘共,道种智与菩萨共,一切种智是佛不共法,此三智其实一心中得,为分别令人易解故,作三种名,即此阿字义也。又如啰字亦有三义:一者尘义;二者以入阿字门故,即是无尘义,又有波罗蜜义,以究竟到彼岸故,即是本即不生,当知亦具三点;三点即摄一切法,如阿字啰字者,馀诸字义皆然。又一切言语中带阿声者,皆阿字门所摄。若带啰声者,皆啰字门所摄。馀字亦尔。(中略)如上所说,皆是随他意语,明浅略义耳。若就随自意语明深密义,随入一门,皆具一切法界门。乃至诸世天等,悉是毗庐遮那。何有深浅之别。若行者能于无差别中解差别义。差别中解无差别义,当知是人通达二谛义亦识真言相也。」此可以见其义趣。今为便览,表示北本涅槃经已下诸经之字母数,即如图(表中,北涅即北本涅槃经,南涅即南本涅槃经,泥洹即大般泥洹经,文殊即文殊师利问经,瑜母即瑜伽金刚顶经释字母品,殊母即文殊问经字母品,大日即大日经,庄严即方广大庄严经,字记即悉昙字记,皆略符也)。

d!a,无有一准。然于印度所行之字母,排列系统,互相一致,先举母音,次第及于随音点anusva%ra,涅槃点visarga,次依子音中喉音,上颚音,舌音,齿音,唇音之顺序,排各各强弱,含气,不含气之诸字母,次列半母音,齿头音,吹气音。盖此等字母,印度小学儿童,必先学习,寄归传第四所谓斯乃小学标章之称,六岁童子学之,六月方了者,是也。彼国为使童幼妇女学习谙诵之,设种种之法,有一法,乃选语之头字有字母,或其语中含字母之语,以此语说明其字母之意义也。例如选字母阿在头字之阿你怛也A^nitya(无常之义)之语,说阿为无常之义,又选阿提a%di(初或本之义)及阿耨波陀Anutpa%da(不生之义)之语,示阿字有本不生之义,后密教用此童蒙学习之法,解释浅略之文字字母于深秘,直显绝待究竟之极理,五十字门,悉是法尔之法曼荼罗,通于三世十方,常恒不变。故学之书之,则得常住之佛智,诵之观之,则證不坏之法身。乃至说为诸教之根本,诸佛之父母。大日经疏第七,谓「于一字之中,具无量义,且略言之,阿字自有三义,谓不生义,空义,有义。如梵本阿字有本初声,若有本初,则是因缘之法。故名为有。又阿者,是无生义。若法揽因缘成,则自无有性。是故为空。又不生者,即是一实境界。一实境界,即是中道。故龙树云:因缘生法,亦空亦假亦中。又大论明萨婆若有三种名:一切智与二乘共,道种智与菩萨共,一切种智是佛不共法,此三智其实一心中得,为分别令人易解故,作三种名,即此阿字义也。又如啰字亦有三义:一者尘义;二者以入阿字门故,即是无尘义,又有波罗蜜义,以究竟到彼岸故,即是本即不生,当知亦具三点;三点即摄一切法,如阿字啰字者,馀诸字义皆然。又一切言语中带阿声者,皆阿字门所摄。若带啰声者,皆啰字门所摄。馀字亦尔。(中略)如上所说,皆是随他意语,明浅略义耳。若就随自意语明深密义,随入一门,皆具一切法界门。乃至诸世天等,悉是毗庐遮那。何有深浅之别。若行者能于无差别中解差别义。差别中解无差别义,当知是人通达二谛义亦识真言相也。」此可以见其义趣。今为便览,表示北本涅槃经已下诸经之字母数,即如图(表中,北涅即北本涅槃经,南涅即南本涅槃经,泥洹即大般泥洹经,文殊即文殊师利问经,瑜母即瑜伽金刚顶经释字母品,殊母即文殊问经字母品,大日即大日经,庄严即方广大庄严经,字记即悉昙字记,皆略符也)。

五十天供

【佛学大辞典】

(修法)谓降伏魔缘,退治曜宿障碍,求国家安宁,五谷成熟,供养天地八方守护神五十天之作法也。五十天者,十二天二十八宿九曜及四臂不动尊也。一说谓是称五大尊十二天二十八宿七曜之五十二天。或谓有五大尊十二天北斗七星十二宫神五星二十八宿之六十九天。或谓有四臂不动四大明王十二天太山府君五道大神大吉祥天北斗七星十二宫神五星及二十八宿之七十二天。其供法大抵与十二天供同。

(修法)谓降伏魔缘,退治曜宿障碍,求国家安宁,五谷成熟,供养天地八方守护神五十天之作法也。五十天者,十二天二十八宿九曜及四臂不动尊也。一说谓是称五大尊十二天二十八宿七曜之五十二天。或谓有五大尊十二天北斗七星十二宫神五星二十八宿之六十九天。或谓有四臂不动四大明王十二天太山府君五道大神大吉祥天北斗七星十二宫神五星及二十八宿之七十二天。其供法大抵与十二天供同。

五十恶

【佛学大辞典】

(名数)金刚三昧经曰:「一念心相故皆名心王,净中心动五阴具生,五阴生中具五十恶。」五十恶者,识阴有八,即是八识,受想二阴随识各有八。行阴有九,八与想相应,一与想不相应,所谓不相应法也。色阴有十七,十七者,受想行识能通之四与五根,五尘,及法处所摄色之律仪色,不律仪色,自在所生色也。

(名数)金刚三昧经曰:「一念心相故皆名心王,净中心动五阴具生,五阴生中具五十恶。」五十恶者,识阴有八,即是八识,受想二阴随识各有八。行阴有九,八与想相应,一与想不相应,所谓不相应法也。色阴有十七,十七者,受想行识能通之四与五根,五尘,及法处所摄色之律仪色,不律仪色,自在所生色也。

五十功德

【佛学大辞典】

(名数)谓五十人展转随喜之功德也。(参见:五十展转)

(名数)谓五十人展转随喜之功德也。(参见:五十展转)

五十转

【佛学大辞典】

(术语)五十展转之略。

(术语)五十展转之略。

五十一位

【佛学大辞典】

(术语)仁王般若经所说。五十二位中等觉之位,摄于第十地。成五十一位。(参见:五十二位)。

【佛学常见辞汇】

指菩萨五十二位中之等觉位。

(术语)仁王般若经所说。五十二位中等觉之位,摄于第十地。成五十一位。(参见:五十二位)。

【佛学常见辞汇】

指菩萨五十二位中之等觉位。

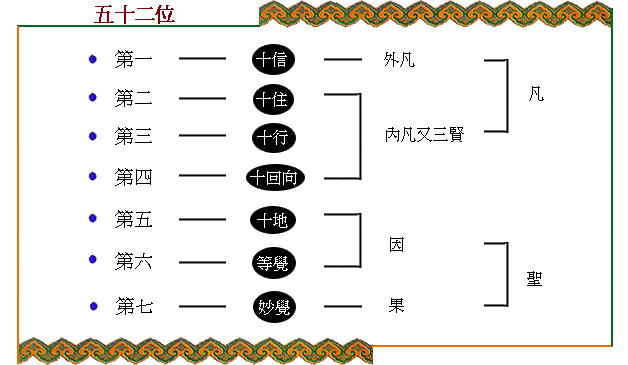

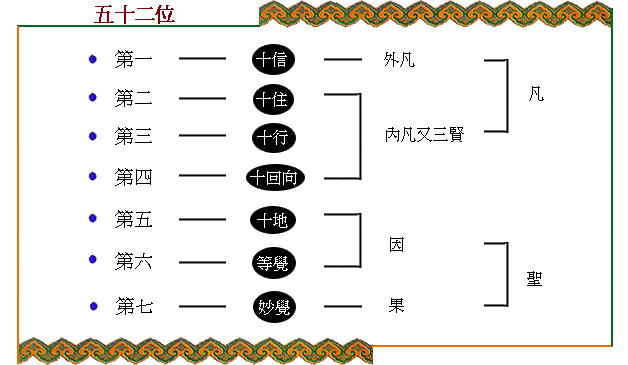

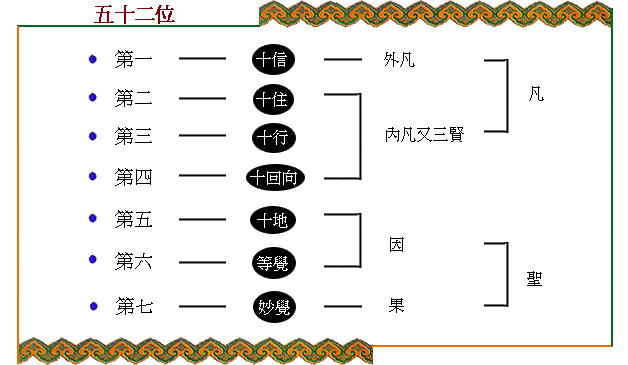

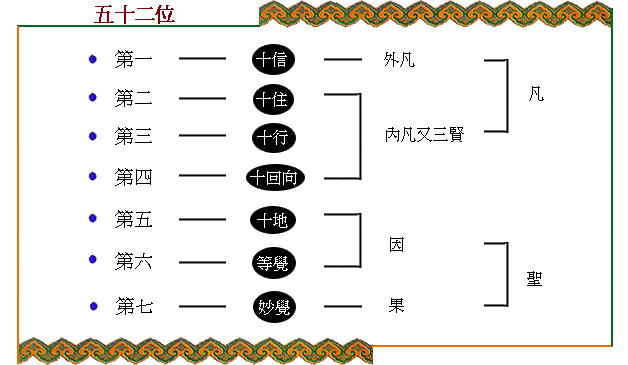

五十二位

【佛学大辞典】

(术语)明菩萨乘之阶位,诸经论所说,种种不同。如大日经依十住而明十位,又同经明十地之十位,胜天王般若经明十地之十位,智度论明三乘合说之十位,金光明经明十地妙觉之十一位,唯识论明十住十行十回向十地妙觉之四十一位,智度论加入等觉明四十二位(四十二字门是也),仁王般若经明十信十住十行十回向十地妙觉之五十一位,华严经,菩萨璎珞经等加入等觉明五十二位。日本弘法之秘藏记于十信十住十行十回向十地加入十回向终之煖顶忍世第一四善根而明五十四位。首楞严经加入等觉妙觉而明五十六位。已上诸位分别凡圣则大日经之十位,初三位为凡位,后七位为贤圣。智度论之十位,初二位为凡位,后八位为贤圣位。胜天王金光明经之十位十一位,皆为圣位。唯识论之四十一位,十住十行十回向之三十为贤位,十地,妙觉为圣位。是天台之别教,华严终教之乘位也。若从二宗圆教之乘位,则皆是圣位也。智度论之四十二位,亦准此可知。华严等之五十二位,初十信为凡位,不入贤圣位。住行向之三位,在别教终教为贤位,在圆教为圣位。十地等妙之十二,在别教终教是圣位。又于圆教为圣位。后五十四位,五十六位,亦准此可知。要之贤圣之位次,共有四十二位。故了义灯曰:「仁王、华严、璎珞、优婆塞戒经等皆说四十二位贤圣,不言五十二位。」此中法相宗用四十一位,华严之始教用五十二位,其终圆二教用四十二位,天台之别圆二教,用五十二位。今依台宗而示之则五十二位,分为七科。又分为凡圣之二,凡与圣又各分为二。天台四教仪曰:「华严明十住十行十回向为贤,十地为圣,妙觉为佛(即四十一位),璎珞明五十二位,金光明但明十地佛果,胜天王明十地,涅槃明五行,如是诸经增减不同者。界外菩萨随机利益,岂得定说。然位次周足莫过璎珞,故今依彼略明菩萨历位断證之相。」

【佛学常见辞汇】

菩萨由凡夫到成佛,一共要经过五十二个阶位,即十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。十信是由十住中的第一发心住内,分开另立的,若将其缩入发心住内,则只有四十二位。(参见:大乘)

(术语)明菩萨乘之阶位,诸经论所说,种种不同。如大日经依十住而明十位,又同经明十地之十位,胜天王般若经明十地之十位,智度论明三乘合说之十位,金光明经明十地妙觉之十一位,唯识论明十住十行十回向十地妙觉之四十一位,智度论加入等觉明四十二位(四十二字门是也),仁王般若经明十信十住十行十回向十地妙觉之五十一位,华严经,菩萨璎珞经等加入等觉明五十二位。日本弘法之秘藏记于十信十住十行十回向十地加入十回向终之煖顶忍世第一四善根而明五十四位。首楞严经加入等觉妙觉而明五十六位。已上诸位分别凡圣则大日经之十位,初三位为凡位,后七位为贤圣。智度论之十位,初二位为凡位,后八位为贤圣位。胜天王金光明经之十位十一位,皆为圣位。唯识论之四十一位,十住十行十回向之三十为贤位,十地,妙觉为圣位。是天台之别教,华严终教之乘位也。若从二宗圆教之乘位,则皆是圣位也。智度论之四十二位,亦准此可知。华严等之五十二位,初十信为凡位,不入贤圣位。住行向之三位,在别教终教为贤位,在圆教为圣位。十地等妙之十二,在别教终教是圣位。又于圆教为圣位。后五十四位,五十六位,亦准此可知。要之贤圣之位次,共有四十二位。故了义灯曰:「仁王、华严、璎珞、优婆塞戒经等皆说四十二位贤圣,不言五十二位。」此中法相宗用四十一位,华严之始教用五十二位,其终圆二教用四十二位,天台之别圆二教,用五十二位。今依台宗而示之则五十二位,分为七科。又分为凡圣之二,凡与圣又各分为二。天台四教仪曰:「华严明十住十行十回向为贤,十地为圣,妙觉为佛(即四十一位),璎珞明五十二位,金光明但明十地佛果,胜天王明十地,涅槃明五行,如是诸经增减不同者。界外菩萨随机利益,岂得定说。然位次周足莫过璎珞,故今依彼略明菩萨历位断證之相。」

【佛学常见辞汇】

菩萨由凡夫到成佛,一共要经过五十二个阶位,即十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。十信是由十住中的第一发心住内,分开另立的,若将其缩入发心住内,则只有四十二位。(参见:大乘)

五十二位

【佛学大辞典】

(术语)明菩萨乘之阶位,诸经论所说,种种不同。如大日经依十住而明十位,又同经明十地之十位,胜天王般若经明十地之十位,智度论明三乘合说之十位,金光明经明十地妙觉之十一位,唯识论明十住十行十回向十地妙觉之四十一位,智度论加入等觉明四十二位(四十二字门是也),仁王般若经明十信十住十行十回向十地妙觉之五十一位,华严经,菩萨璎珞经等加入等觉明五十二位。日本弘法之秘藏记于十信十住十行十回向十地加入十回向终之煖顶忍世第一四善根而明五十四位。首楞严经加入等觉妙觉而明五十六位。已上诸位分别凡圣则大日经之十位,初三位为凡位,后七位为贤圣。智度论之十位,初二位为凡位,后八位为贤圣位。胜天王金光明经之十位十一位,皆为圣位。唯识论之四十一位,十住十行十回向之三十为贤位,十地,妙觉为圣位。是天台之别教,华严终教之乘位也。若从二宗圆教之乘位,则皆是圣位也。智度论之四十二位,亦准此可知。华严等之五十二位,初十信为凡位,不入贤圣位。住行向之三位,在别教终教为贤位,在圆教为圣位。十地等妙之十二,在别教终教是圣位。又于圆教为圣位。后五十四位,五十六位,亦准此可知。要之贤圣之位次,共有四十二位。故了义灯曰:「仁王、华严、璎珞、优婆塞戒经等皆说四十二位贤圣,不言五十二位。」此中法相宗用四十一位,华严之始教用五十二位,其终圆二教用四十二位,天台之别圆二教,用五十二位。今依台宗而示之则五十二位,分为七科。又分为凡圣之二,凡与圣又各分为二。天台四教仪曰:「华严明十住十行十回向为贤,十地为圣,妙觉为佛(即四十一位),璎珞明五十二位,金光明但明十地佛果,胜天王明十地,涅槃明五行,如是诸经增减不同者。界外菩萨随机利益,岂得定说。然位次周足莫过璎珞,故今依彼略明菩萨历位断證之相。」

【佛学常见辞汇】

菩萨由凡夫到成佛,一共要经过五十二个阶位,即十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。十信是由十住中的第一发心住内,分开另立的,若将其缩入发心住内,则只有四十二位。(参见:大乘)

(术语)明菩萨乘之阶位,诸经论所说,种种不同。如大日经依十住而明十位,又同经明十地之十位,胜天王般若经明十地之十位,智度论明三乘合说之十位,金光明经明十地妙觉之十一位,唯识论明十住十行十回向十地妙觉之四十一位,智度论加入等觉明四十二位(四十二字门是也),仁王般若经明十信十住十行十回向十地妙觉之五十一位,华严经,菩萨璎珞经等加入等觉明五十二位。日本弘法之秘藏记于十信十住十行十回向十地加入十回向终之煖顶忍世第一四善根而明五十四位。首楞严经加入等觉妙觉而明五十六位。已上诸位分别凡圣则大日经之十位,初三位为凡位,后七位为贤圣。智度论之十位,初二位为凡位,后八位为贤圣位。胜天王金光明经之十位十一位,皆为圣位。唯识论之四十一位,十住十行十回向之三十为贤位,十地,妙觉为圣位。是天台之别教,华严终教之乘位也。若从二宗圆教之乘位,则皆是圣位也。智度论之四十二位,亦准此可知。华严等之五十二位,初十信为凡位,不入贤圣位。住行向之三位,在别教终教为贤位,在圆教为圣位。十地等妙之十二,在别教终教是圣位。又于圆教为圣位。后五十四位,五十六位,亦准此可知。要之贤圣之位次,共有四十二位。故了义灯曰:「仁王、华严、璎珞、优婆塞戒经等皆说四十二位贤圣,不言五十二位。」此中法相宗用四十一位,华严之始教用五十二位,其终圆二教用四十二位,天台之别圆二教,用五十二位。今依台宗而示之则五十二位,分为七科。又分为凡圣之二,凡与圣又各分为二。天台四教仪曰:「华严明十住十行十回向为贤,十地为圣,妙觉为佛(即四十一位),璎珞明五十二位,金光明但明十地佛果,胜天王明十地,涅槃明五行,如是诸经增减不同者。界外菩萨随机利益,岂得定说。然位次周足莫过璎珞,故今依彼略明菩萨历位断證之相。」

【佛学常见辞汇】

菩萨由凡夫到成佛,一共要经过五十二个阶位,即十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。十信是由十住中的第一发心住内,分开另立的,若将其缩入发心住内,则只有四十二位。(参见:大乘)

大乘

【佛学大辞典】

(术语)Mana%ya%na,梵语摩诃衍,译言大乘。大者对小之称,乘以运载为义,以名教法,即大教也。使求灰身灭智空寂之涅槃之教。谓之小乘。此中有声闻缘觉之别,使开一切智之教,为大乘。此中有一乘三乘之别。法华经譬喻品曰:「若有众生从佛世尊闻法信受,勤修精进,求一切智、佛智、自然智、无师智、如来知见、力、无所畏,悯念安乐无量众生利益天人度脱一切,是名大乘,菩萨求此乘故名为摩诃萨。」十二门论曰:「摩诃衍者,于二乘为上故名大乘。诸佛最大,是乘能至故名为大,诸佛大人乘是乘故名为大。又能灭除众生大苦与大利益事故名为大。又观世音、得大势、文殊师利、弥勒菩萨等是诸大士之所乘故名为大。又以此乘能尽一切诸法边底故名为大。又如般若经中佛自说摩诃衍义无量无边。以是因缘故名为大。」宝积经二十八曰:「诸佛如来正真正觉所行之道,彼乘名为大乘、名为上乘、名为妙乘、名为胜乘、无上乘、无上上乘、无等乘、不恶乘、无等等乘。」

【佛学常见辞汇】

梵语摩诃衍,华译为大乘,即菩萨的法门,以救世利他为宗旨,最高的果位是佛果。大乘从凡夫修到成佛,立五十二个阶位,即十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。十信是由十住中的第一发心住内,分开另立的,若将其缩入发心住内,则只有四十二位。其中十住、十行、十回向,称为三贤,仅算是资粮位,十位称为十圣,才是修习位。论时间,要经过三大阿僧祇劫的修行。

┌十住(第一发心住内,包括十信,由凡夫修十信成就,须经一万大劫)┐资

初 │十行 ├粮

僧 │十回向────────────────────────────┘位

祇─┤ 暖──────────┐四寻思观──────────────┐

劫 │ 顶──────────┘ │加

│ 忍──────────┐ ├行

└ 世 第一───────┘四如实智──────────────┘位

┌入心────────────────通达位(即见道位)

┌初地─┤住心───────────┐

│ └出心 │

│二地 │

二 │三地 │

僧─┤四地 │

祇 │五地 │

劫 │六地 ├修习位(即修道位)

└七地 │

│

三 ┌八地 │

僧─┤九地 │

祇 │十地 │

劫 └等觉───────────────┘

妙觉────────────────────────────究竟位

【佛学次第统编】

梵语摩诃衍,译作大乘。大,简小之称。乘,运载之义。灰身灭智,求空寂之涅槃之教为小乘,开一切智之教曰大乘。

(术语)Mana%ya%na,梵语摩诃衍,译言大乘。大者对小之称,乘以运载为义,以名教法,即大教也。使求灰身灭智空寂之涅槃之教。谓之小乘。此中有声闻缘觉之别,使开一切智之教,为大乘。此中有一乘三乘之别。法华经譬喻品曰:「若有众生从佛世尊闻法信受,勤修精进,求一切智、佛智、自然智、无师智、如来知见、力、无所畏,悯念安乐无量众生利益天人度脱一切,是名大乘,菩萨求此乘故名为摩诃萨。」十二门论曰:「摩诃衍者,于二乘为上故名大乘。诸佛最大,是乘能至故名为大,诸佛大人乘是乘故名为大。又能灭除众生大苦与大利益事故名为大。又观世音、得大势、文殊师利、弥勒菩萨等是诸大士之所乘故名为大。又以此乘能尽一切诸法边底故名为大。又如般若经中佛自说摩诃衍义无量无边。以是因缘故名为大。」宝积经二十八曰:「诸佛如来正真正觉所行之道,彼乘名为大乘、名为上乘、名为妙乘、名为胜乘、无上乘、无上上乘、无等乘、不恶乘、无等等乘。」

【佛学常见辞汇】

梵语摩诃衍,华译为大乘,即菩萨的法门,以救世利他为宗旨,最高的果位是佛果。大乘从凡夫修到成佛,立五十二个阶位,即十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。十信是由十住中的第一发心住内,分开另立的,若将其缩入发心住内,则只有四十二位。其中十住、十行、十回向,称为三贤,仅算是资粮位,十位称为十圣,才是修习位。论时间,要经过三大阿僧祇劫的修行。

┌十住(第一发心住内,包括十信,由凡夫修十信成就,须经一万大劫)┐资

初 │十行 ├粮

僧 │十回向────────────────────────────┘位

祇─┤ 暖──────────┐四寻思观──────────────┐

劫 │ 顶──────────┘ │加

│ 忍──────────┐ ├行

└ 世 第一───────┘四如实智──────────────┘位

┌入心────────────────通达位(即见道位)

┌初地─┤住心───────────┐

│ └出心 │

│二地 │

二 │三地 │

僧─┤四地 │

祇 │五地 │

劫 │六地 ├修习位(即修道位)

└七地 │

│

三 ┌八地 │

僧─┤九地 │

祇 │十地 │

劫 └等觉───────────────┘

妙觉────────────────────────────究竟位

【佛学次第统编】

梵语摩诃衍,译作大乘。大,简小之称。乘,运载之义。灰身灭智,求空寂之涅槃之教为小乘,开一切智之教曰大乘。

五十二身像

【佛学大辞典】

(图像)又称阿弥陀佛五十菩萨像,阿弥陀五十二尊曼荼罗。或名五通曼荼罗。即以阿弥陀佛为中心,图绘五十二尊佛菩萨像之曼荼罗也。原为印度鸡头摩寺五通菩萨感得之瑞像,故有此称。据集神州三宝感通录卷中,昔天竺鸡头摩寺五通菩萨,往安乐世界,白阿弥陀佛言:娑婆众生,愿生净土,无佛形像,愿求无由。请垂降许。佛言汝且前去,寻当现彼。及菩萨还,其像已至。一佛五十菩萨,各坐莲华,在树叶之上。菩萨取叶,而图写所在,流布远近。汉明帝感梦使往祈法,便获迦叶摩腾等,至洛阳。后腾姊之子作沙门,持此瑞像,又达此国,所在图之。未几,赍像西返。而此图传流不甚广。魏晋已来年代久远,又经灭法,经像湮除,此瑞迹殆将不见。隋文帝开教,有沙门明宪,从高齐道长法师所,得此一本,说其本起与传符。以是图写流布,遍于宇内。时北齐画工有曹仲达者,善丹青,妙尽梵迹,传模西瑞,为京邑所推。今寺壁之正阳皆其真范也。又隋江都安乐寺慧海,从齐州僧道诠得此图像,图写礼忏,具如续高僧传第十四等所记。尔来传写此像者亦多。案阿弥陀净土之变相,流布后代者不少,当以此像为最古也。

(图像)又称阿弥陀佛五十菩萨像,阿弥陀五十二尊曼荼罗。或名五通曼荼罗。即以阿弥陀佛为中心,图绘五十二尊佛菩萨像之曼荼罗也。原为印度鸡头摩寺五通菩萨感得之瑞像,故有此称。据集神州三宝感通录卷中,昔天竺鸡头摩寺五通菩萨,往安乐世界,白阿弥陀佛言:娑婆众生,愿生净土,无佛形像,愿求无由。请垂降许。佛言汝且前去,寻当现彼。及菩萨还,其像已至。一佛五十菩萨,各坐莲华,在树叶之上。菩萨取叶,而图写所在,流布远近。汉明帝感梦使往祈法,便获迦叶摩腾等,至洛阳。后腾姊之子作沙门,持此瑞像,又达此国,所在图之。未几,赍像西返。而此图传流不甚广。魏晋已来年代久远,又经灭法,经像湮除,此瑞迹殆将不见。隋文帝开教,有沙门明宪,从高齐道长法师所,得此一本,说其本起与传符。以是图写流布,遍于宇内。时北齐画工有曹仲达者,善丹青,妙尽梵迹,传模西瑞,为京邑所推。今寺壁之正阳皆其真范也。又隋江都安乐寺慧海,从齐州僧道诠得此图像,图写礼忏,具如续高僧传第十四等所记。尔来传写此像者亦多。案阿弥陀净土之变相,流布后代者不少,当以此像为最古也。

五十二众

【佛学大辞典】

(名数)涅槃会上五十二类之众生也。佛将于双林树下入灭,见放光而自四方来集者,中有数多异类之众生。经文虽无五十二之数字,而章安之涅槃经疏科经文数五十二众。无量诸大比丘一,六十亿比丘尼二,十地菩萨比丘尼三,一恒沙菩萨四,二恒沙优婆塞五,三恒沙优婆夷六,四恒沙诸离车七,五恒沙大臣长者八,六恒沙毗沙离王及夫人后宫眷属阎浮提内诸王九,七恒沙诸王夫人十,八恒沙诸天女十一,九恒沙诸龙王十二,十恒沙诸鬼神王十三,二十恒沙金翅鸟王十四,三十恒沙乾闼婆王十五,四十恒沙紧那罗王十六,五十恒沙摩睺罗伽王十七,六十恒沙阿修罗王十八,七十恒沙陀那婆王十九,八十恒沙罗刹王二十,九十恒沙树林神王二十一,千恒沙持咒王二十二,亿恒沙贪色鬼魅二十三,百亿恒沙天诸采女二十四,千亿恒沙地诸鬼王二十五,十万亿恒沙诸天子二十六,十万亿恒沙四方风神二十七,十万亿恒沙主云雷神二十八,二十恒沙大香象王二十九,二十恒沙狮子兽王三十二,十恒沙诸飞鸟王三十一,二十恒沙水牛牛羊三十二,二十恒沙四天下中诸神仙人三十三,阎浮提中一切蜂王三十四,阎浮提中一切比丘比丘尼三十五,无量世界中间人天众三十六,阎浮提所有山神三十七,四大海神及诸河神三十八,四天王三十九,释提桓因及三十三天四十,夜摩天四十一,兜率天四十二,乐变化天四十三,第六天四十四,大梵天五及梵众四十五,阿修罗四十六,欲界天魔波旬四十七,大自在天四十八,东方佛世界无边身菩萨四十九,南方佛世界无边身菩萨五十,西方佛世界无边身菩萨五十一,北方佛世界无边身菩萨五十二,见涅槃经会疏一。

(名数)涅槃会上五十二类之众生也。佛将于双林树下入灭,见放光而自四方来集者,中有数多异类之众生。经文虽无五十二之数字,而章安之涅槃经疏科经文数五十二众。无量诸大比丘一,六十亿比丘尼二,十地菩萨比丘尼三,一恒沙菩萨四,二恒沙优婆塞五,三恒沙优婆夷六,四恒沙诸离车七,五恒沙大臣长者八,六恒沙毗沙离王及夫人后宫眷属阎浮提内诸王九,七恒沙诸王夫人十,八恒沙诸天女十一,九恒沙诸龙王十二,十恒沙诸鬼神王十三,二十恒沙金翅鸟王十四,三十恒沙乾闼婆王十五,四十恒沙紧那罗王十六,五十恒沙摩睺罗伽王十七,六十恒沙阿修罗王十八,七十恒沙陀那婆王十九,八十恒沙罗刹王二十,九十恒沙树林神王二十一,千恒沙持咒王二十二,亿恒沙贪色鬼魅二十三,百亿恒沙天诸采女二十四,千亿恒沙地诸鬼王二十五,十万亿恒沙诸天子二十六,十万亿恒沙四方风神二十七,十万亿恒沙主云雷神二十八,二十恒沙大香象王二十九,二十恒沙狮子兽王三十二,十恒沙诸飞鸟王三十一,二十恒沙水牛牛羊三十二,二十恒沙四天下中诸神仙人三十三,阎浮提中一切蜂王三十四,阎浮提中一切比丘比丘尼三十五,无量世界中间人天众三十六,阎浮提所有山神三十七,四大海神及诸河神三十八,四天王三十九,释提桓因及三十三天四十,夜摩天四十一,兜率天四十二,乐变化天四十三,第六天四十四,大梵天五及梵众四十五,阿修罗四十六,欲界天魔波旬四十七,大自在天四十八,东方佛世界无边身菩萨四十九,南方佛世界无边身菩萨五十,西方佛世界无边身菩萨五十一,北方佛世界无边身菩萨五十二,见涅槃经会疏一。

五十二类

【佛学大辞典】

(名数)即五十二众。

(名数)即五十二众。