《漢語大詞典》:二五

(1).指别卦中的第二爻与第五爻。《京氏易传·大过》:“以金土定吉凶,去本末,取二五,为过之功。”《易·乾》“利见大人” 三国 魏 王弼 注:“利见大人,唯二五焉。”按:《易·乾》“九二:见龙在田,利见大人”,“九五:飞龙在天,利见大人。”故云“利见大人,唯二五焉。”

(2).指阴阳与五行。 宋 周敦颐 《太极图说》:“五行之生也,各一其性。无极之真,二五之精,妙合而凝。” 曹端 述解:“二,阴阳也。五,五行也。” 清 曾国藩 《居敬箴》:“天地定位,二五胚胎。”

(3).指 春秋 时 晋献公 嬖人 梁五 与 东关五 。《国语·晋语一》:“ 驪姬 赂二 五 ,使言於公。” 韦昭 注:“二 五 , 献公 嬖大夫 梁五 与 东关五 也。”参见“ 二五耦 ”。

(4).两个五,即十。《史记·越王勾践世家》:“且王之所求者,鬭 晋 、 楚 也; 晋 、 楚 不鬭, 越 兵不起,是知二五而不知十也。”

(5).方言。即二百五。犹言傻里傻气。 王安忆 《冷土》一:“她那么二五,害得 拽子哥 跟着挨人戳脊梁骨。”

(2).指阴阳与五行。 宋 周敦颐 《太极图说》:“五行之生也,各一其性。无极之真,二五之精,妙合而凝。” 曹端 述解:“二,阴阳也。五,五行也。” 清 曾国藩 《居敬箴》:“天地定位,二五胚胎。”

(3).指 春秋 时 晋献公 嬖人 梁五 与 东关五 。《国语·晋语一》:“ 驪姬 赂二 五 ,使言於公。” 韦昭 注:“二 五 , 献公 嬖大夫 梁五 与 东关五 也。”参见“ 二五耦 ”。

(4).两个五,即十。《史记·越王勾践世家》:“且王之所求者,鬭 晋 、 楚 也; 晋 、 楚 不鬭, 越 兵不起,是知二五而不知十也。”

(5).方言。即二百五。犹言傻里傻气。 王安忆 《冷土》一:“她那么二五,害得 拽子哥 跟着挨人戳脊梁骨。”

《漢語大詞典》:受具

佛教语。“受具足戒”或“受具戒”的略语。具足戒,指比丘所受之二百五十戒,比丘尼所受之五百戒。 唐 王维 《大唐大安国寺故大德净觉禅师碑铭序》:“入 太行山 ,削髮受具。” 宋 沈辽 《苏州承天寺永安长老语录序》:“ 永安 禪师名 崇智 , 吴 人 张氏 子,初受具,即出游诸方。”

二百五十戒

【佛学大辞典】

(术语)(参见:具足戒)

【佛学大辞典】

(术语)比丘之具足戒也。分八段:一、四波罗夷。二、十三僧残。三、二不定。四、三十舍堕。五、九十单提。六、四提舍尼。七、百众学。八、六灭诤。(参见:戒)

【佛学常见辞汇】

比丘的具足戒。分八段,即四波罗夷、十三僧残、二不定、三十舍堕、九十单堕、四悔过法、一百众学、七灭诤法。

【佛学次第统编】

比丘之具足戒,有二百五十条。称二百五十戒,分为八段,略示其数。

第一、四波罗夷 第五、九十波逸提

第二、十三僧残 第六、四提舍尼

第三、二不定 第七、百众学

第四、三十尼萨耆波逸提 第八、七灭诤

此八段具摄二百五十戒也。

(术语)(参见:具足戒)

【佛学大辞典】

(术语)比丘之具足戒也。分八段:一、四波罗夷。二、十三僧残。三、二不定。四、三十舍堕。五、九十单提。六、四提舍尼。七、百众学。八、六灭诤。(参见:戒)

【佛学常见辞汇】

比丘的具足戒。分八段,即四波罗夷、十三僧残、二不定、三十舍堕、九十单堕、四悔过法、一百众学、七灭诤法。

【佛学次第统编】

比丘之具足戒,有二百五十条。称二百五十戒,分为八段,略示其数。

第一、四波罗夷 第五、九十波逸提

第二、十三僧残 第六、四提舍尼

第三、二不定 第七、百众学

第四、三十尼萨耆波逸提 第八、七灭诤

此八段具摄二百五十戒也。

具足戒

【佛学大辞典】

(术语)(参见:二百五十,戒)

【佛学大辞典】

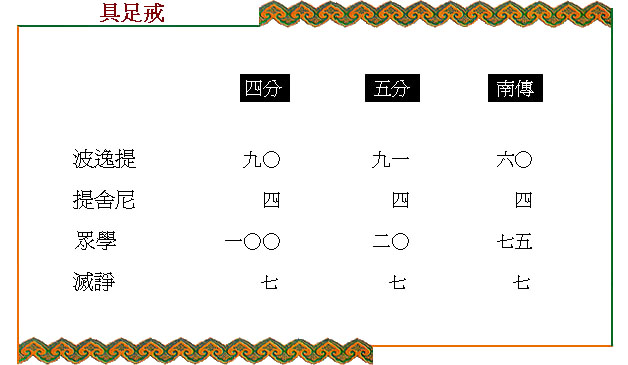

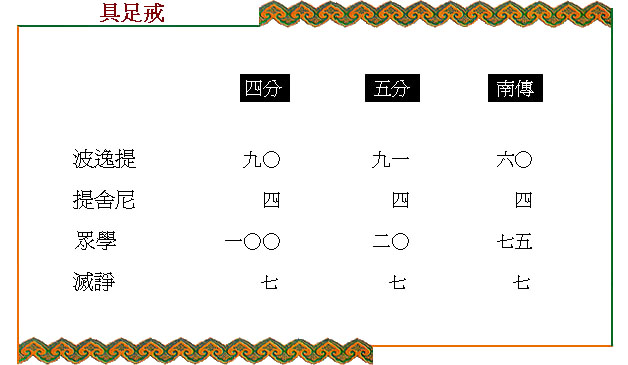

(术语)为比丘,比丘尼当受之戒,别解脱戒中之至极也。比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒),比丘之二百五十戒,为四波罗夷,十三僧残,二不定,三十舍堕,九十波逸提,四提舍尼,百众学,七灭诤。比丘尼之三百四十八戒,为八波罗夷,十七僧残,三十舍堕,一百七十八波逸提,八提舍尼,百众学,七灭诤。戒之总数,诸律不同。宜视后世之作为,然要严守佛陀制戒之意,专心保持比丘之面目,今对比四分,五分,南传。则波逸提以下之细目,有如图之相违。观此可知戒之数目,指大数也。今所以名为具足者,非依已上之戒数。戒数惟标榜其紧要者,使由此于一切之境界离罪之意,故谓为具足戒。故若自数上言具足,则不得不言为无量。不依具足之戒数者,于药师经,智度论等谓比丘尼戒为五百而知之也。行事钞中之一曰:「问:律中僧列二百五十戒,戒本具之。尼则五百,此言虚实?答:两列定数,约指为言。故诸部通言,不必依数。论其戒体,唯一无作。约境明相,乃量尘沙。且指二百五十,以为持犯蹊径耳。律中尼有三百四十八戒,可得指此而为所防。今准智论云:尼受戒法,略则五百,广说八万。僧则略有二百五十,广亦同尼律仪。」八宗纲要曰:「受具戒时,并得如此无量无边等戒,量等虚空,境遍法界,莫不圆足,故名具足戒。」

【佛学常见辞汇】

具足圆满之戒,如比丘的二百五十戒,及比丘尼的三百四十八戒是。

【佛学次第统编】

具足戒有二:一、比丘戒,二、比丘尼戒,共称为二部律。此二部律,未受戒者,不许先知。佛有明制,本文但举其数耳。

【三藏法数】

具足戒者,即二百五十戒也。谓波罗夷法,凡四条。(梵语波罗夷,华言极恶。)僧伽婆尸沙法,凡一十三条。(梵语僧伽婆尸沙,华言僧残。谓犯此戒,如人被他斫残,命虽未尽,形已残废故也。)不定法,凡二条。(谓比丘犯非法语,或以波罗夷法治之,或以僧伽婆尸法治之,或以波逸提法治之,故名不定也。)尼萨耆波逸提法,凡三十条。(梵语尼萨耆,华言舍。谓因财物等犯贪慢心,令舍入僧众故。梵语波逸提,华言堕。谓不舍,当堕地狱也。)波逸提法,凡九十条。波罗提提舍尼法,凡四条。(梵语波罗提提舍尼,华言向彼悔。僧祇律云:此罪应对众发露,故名向彼悔。)众学戒法,凡一百条。(此等戒法,令比丘众皆学,故名众学也。)灭诤法,凡七条。(谓有诤事起,即应除灭,故名灭诤法。)此二百五十戒,是出家比丘所持,是名出家具足戒。(梵语比丘,华言乞士。)

【三藏法数】

谓菩萨持中道第一义谛戒,用中道慧,遍入诸法,无戒不备,是名具足戒。(第一义谛者,谓中道实相之理,无二无别,谛审不虚也。)

(术语)(参见:二百五十,戒)

【佛学大辞典】

(术语)为比丘,比丘尼当受之戒,别解脱戒中之至极也。比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒),比丘之二百五十戒,为四波罗夷,十三僧残,二不定,三十舍堕,九十波逸提,四提舍尼,百众学,七灭诤。比丘尼之三百四十八戒,为八波罗夷,十七僧残,三十舍堕,一百七十八波逸提,八提舍尼,百众学,七灭诤。戒之总数,诸律不同。宜视后世之作为,然要严守佛陀制戒之意,专心保持比丘之面目,今对比四分,五分,南传。则波逸提以下之细目,有如图之相违。观此可知戒之数目,指大数也。今所以名为具足者,非依已上之戒数。戒数惟标榜其紧要者,使由此于一切之境界离罪之意,故谓为具足戒。故若自数上言具足,则不得不言为无量。不依具足之戒数者,于药师经,智度论等谓比丘尼戒为五百而知之也。行事钞中之一曰:「问:律中僧列二百五十戒,戒本具之。尼则五百,此言虚实?答:两列定数,约指为言。故诸部通言,不必依数。论其戒体,唯一无作。约境明相,乃量尘沙。且指二百五十,以为持犯蹊径耳。律中尼有三百四十八戒,可得指此而为所防。今准智论云:尼受戒法,略则五百,广说八万。僧则略有二百五十,广亦同尼律仪。」八宗纲要曰:「受具戒时,并得如此无量无边等戒,量等虚空,境遍法界,莫不圆足,故名具足戒。」

【佛学常见辞汇】

具足圆满之戒,如比丘的二百五十戒,及比丘尼的三百四十八戒是。

【佛学次第统编】

具足戒有二:一、比丘戒,二、比丘尼戒,共称为二部律。此二部律,未受戒者,不许先知。佛有明制,本文但举其数耳。

【三藏法数】

具足戒者,即二百五十戒也。谓波罗夷法,凡四条。(梵语波罗夷,华言极恶。)僧伽婆尸沙法,凡一十三条。(梵语僧伽婆尸沙,华言僧残。谓犯此戒,如人被他斫残,命虽未尽,形已残废故也。)不定法,凡二条。(谓比丘犯非法语,或以波罗夷法治之,或以僧伽婆尸法治之,或以波逸提法治之,故名不定也。)尼萨耆波逸提法,凡三十条。(梵语尼萨耆,华言舍。谓因财物等犯贪慢心,令舍入僧众故。梵语波逸提,华言堕。谓不舍,当堕地狱也。)波逸提法,凡九十条。波罗提提舍尼法,凡四条。(梵语波罗提提舍尼,华言向彼悔。僧祇律云:此罪应对众发露,故名向彼悔。)众学戒法,凡一百条。(此等戒法,令比丘众皆学,故名众学也。)灭诤法,凡七条。(谓有诤事起,即应除灭,故名灭诤法。)此二百五十戒,是出家比丘所持,是名出家具足戒。(梵语比丘,华言乞士。)

【三藏法数】

谓菩萨持中道第一义谛戒,用中道慧,遍入诸法,无戒不备,是名具足戒。(第一义谛者,谓中道实相之理,无二无别,谛审不虚也。)

戒

【佛学大辞典】

(术语)梵名曰尸罗S/ila,戒者,防禁身心之过者。大乘义章一曰:「言尸罗者,此名清凉,亦名为戒。三业炎火,焚烧行人。事等如烧,戒能防息,故名清凉。清凉之名,正翻彼也。以能防禁,故名为戒。」璎珞本业经下曰:「一切众生,初入三宝海,以信为本。住在佛家,以戒为本。」玄应音义十四曰:「戒亦律之别义也,梵言三波罗,此译云禁,戒亦禁义也。」涅槃经三十一曰:「戒是一切善法梯橙。」五戒,八戒,十戒,具足戒之四级,为戒之四位。是小乘戒之分相也。戒法,戒体,戒行,戒相,为戒之四科。戒法者,如来所制之法。戒体者,由于受授之作法而领纳戒法于心脐,生防非止恶之功德者。戒行者随顺其戒体而如法动作三业也。戒相者其行之差别,即十戒乃至二百五十戒也。一切之戒,尽具此四科。资持记上一之三曰:「欲达四科,先须略示。圣人制教名法,纳法成业名体。依体起护名行,为行有仪名相。」补助仪上曰:「戒科总有四重:谓戒法,戒体,戒行,戒相。(中略)戒法者,舍那佛三聚净戒功德是也。戒体者,师资相传,作法受得,心中领纳法体也。此受持法体一一行彰以云戒行,其行有开遮持犯,名云戒相也。」

【佛学常见辞汇】

防非止恶的意思,不但恶事不可做,就是恶的念头也不许有。又名清凉,因人能止恶行善,则必心安理得,俯仰无愧,故心无热恼而得清凉。

【佛学次第统编】

凡言三学者,皆首戒次定后慧。本编为文,独叙慧于先而戒于后,岂非倒例?虽然,首戒而末慧者,从行立义。先慧而后戒者,便解为文耳,于义何关哉!

戒者,梵名尸罗,即禁戒也,谓能防止身口意所作之恶业者。戒能生定,定能发慧,故学道人,以戒为首。有三皈、五戒、六法、八戒、十戒、二百五十戒、五百戒等。

(术语)梵名曰尸罗S/ila,戒者,防禁身心之过者。大乘义章一曰:「言尸罗者,此名清凉,亦名为戒。三业炎火,焚烧行人。事等如烧,戒能防息,故名清凉。清凉之名,正翻彼也。以能防禁,故名为戒。」璎珞本业经下曰:「一切众生,初入三宝海,以信为本。住在佛家,以戒为本。」玄应音义十四曰:「戒亦律之别义也,梵言三波罗,此译云禁,戒亦禁义也。」涅槃经三十一曰:「戒是一切善法梯橙。」五戒,八戒,十戒,具足戒之四级,为戒之四位。是小乘戒之分相也。戒法,戒体,戒行,戒相,为戒之四科。戒法者,如来所制之法。戒体者,由于受授之作法而领纳戒法于心脐,生防非止恶之功德者。戒行者随顺其戒体而如法动作三业也。戒相者其行之差别,即十戒乃至二百五十戒也。一切之戒,尽具此四科。资持记上一之三曰:「欲达四科,先须略示。圣人制教名法,纳法成业名体。依体起护名行,为行有仪名相。」补助仪上曰:「戒科总有四重:谓戒法,戒体,戒行,戒相。(中略)戒法者,舍那佛三聚净戒功德是也。戒体者,师资相传,作法受得,心中领纳法体也。此受持法体一一行彰以云戒行,其行有开遮持犯,名云戒相也。」

【佛学常见辞汇】

防非止恶的意思,不但恶事不可做,就是恶的念头也不许有。又名清凉,因人能止恶行善,则必心安理得,俯仰无愧,故心无热恼而得清凉。

【佛学次第统编】

凡言三学者,皆首戒次定后慧。本编为文,独叙慧于先而戒于后,岂非倒例?虽然,首戒而末慧者,从行立义。先慧而后戒者,便解为文耳,于义何关哉!

戒者,梵名尸罗,即禁戒也,谓能防止身口意所作之恶业者。戒能生定,定能发慧,故学道人,以戒为首。有三皈、五戒、六法、八戒、十戒、二百五十戒、五百戒等。

千二百五十人

【佛学大辞典】

(杂语)过去现在因果经四曰:「耶舍长者子朋党五十人,优楼频螺迦叶师徒五百人,那提迦叶师徒二百五十人,伽耶迦叶师徒二百五十人,舍利弗师徒一百人,大目犍连师徒一百人,此千二百五十人先事外道,后承佛之化导,而得證果。于是感佛之恩,一一法会常随不离,故诸经之首列众多云千二百五十人俱。」

【三藏法数】

(出因果经)

谓耶舍长者子,朋党五十人。优楼频螺迦叶,师徒五百人。那提迦叶,师徒二百五十人。伽耶迦叶,师徒二百五十人。舍利弗,师徒一百人。大目犍连,师徒一百人。此千二百五十人,并先事外道,勤苦累劫而无所證,承佛化导,即得證果,于是感佛之恩,一一法会,常随不舍。故诸经首,列众皆云千二百五十人俱者,以此也。(梵语优楼频螺迦叶,华言木瓜林。梵语那提迦叶,华言河。梵语伽耶迦叶,华言城。梵语舍利弗,华言身子。梵语大目犍连,华言采蒋氏。)

(杂语)过去现在因果经四曰:「耶舍长者子朋党五十人,优楼频螺迦叶师徒五百人,那提迦叶师徒二百五十人,伽耶迦叶师徒二百五十人,舍利弗师徒一百人,大目犍连师徒一百人,此千二百五十人先事外道,后承佛之化导,而得證果。于是感佛之恩,一一法会常随不离,故诸经之首列众多云千二百五十人俱。」

【三藏法数】

(出因果经)

谓耶舍长者子,朋党五十人。优楼频螺迦叶,师徒五百人。那提迦叶,师徒二百五十人。伽耶迦叶,师徒二百五十人。舍利弗,师徒一百人。大目犍连,师徒一百人。此千二百五十人,并先事外道,勤苦累劫而无所證,承佛化导,即得證果,于是感佛之恩,一一法会,常随不舍。故诸经首,列众皆云千二百五十人俱者,以此也。(梵语优楼频螺迦叶,华言木瓜林。梵语那提迦叶,华言河。梵语伽耶迦叶,华言城。梵语舍利弗,华言身子。梵语大目犍连,华言采蒋氏。)