三界尊

【佛学大辞典】

(术语)佛之德称。佛为三界中之尊也。维摩经佛国品曰:「我今稽首三界尊。」

【佛学常见辞汇】

佛的德号,因佛是三界中的众生所共同尊重的圣人。

(术语)佛之德称。佛为三界中之尊也。维摩经佛国品曰:「我今稽首三界尊。」

【佛学常见辞汇】

佛的德号,因佛是三界中的众生所共同尊重的圣人。

三界藏

【佛学大辞典】

(术语)三界包含一切众生之烦恼业果。故为藏。仁王经上曰:「一切众生烦恼不出三界藏。」

【佛学常见辞汇】

谓三界含藏一切众生的烦恼。

(术语)三界包含一切众生之烦恼业果。故为藏。仁王经上曰:「一切众生烦恼不出三界藏。」

【佛学常见辞汇】

谓三界含藏一切众生的烦恼。

三界一心

【佛学大辞典】

(术语)(参见:三界唯一心)

(术语)(参见:三界唯一心)

三界唯一心

【佛学大辞典】

(术语)古来华严经之偈曰:「三界唯一心,心外无别法,心佛及众生,是三无差别。」虽习之。而此经中无此成语。八十华严经三十七卷十地品曰:「三界所有唯是一心。」六十华严经十卷夜摩天宫菩萨说偈品曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世界中,无法而不造。如心佛亦然,如佛众生然。心佛及众生,是三无差别。」取此二颂文一经之主意者。不知为谁创造。

【佛学常见辞汇】

三界中的一切境界和事物都是由心所造的。

(术语)古来华严经之偈曰:「三界唯一心,心外无别法,心佛及众生,是三无差别。」虽习之。而此经中无此成语。八十华严经三十七卷十地品曰:「三界所有唯是一心。」六十华严经十卷夜摩天宫菩萨说偈品曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世界中,无法而不造。如心佛亦然,如佛众生然。心佛及众生,是三无差别。」取此二颂文一经之主意者。不知为谁创造。

【佛学常见辞汇】

三界中的一切境界和事物都是由心所造的。

三界六道

【佛学大辞典】

(术语)三界之中有六道。(参见:六道)

(术语)三界之中有六道。(参见:六道)

六道

【佛学大辞典】

(名数)与六趣同。地狱,饿鬼,畜生,阿修罗,人间,天上是也。此六者,乃众生轮回之道途,故曰六道。众生各乘因业而趣之,故谓之六趣。法华经序品曰:「六道众生生死所趣。」法华玄义二曰:「约十法界谓六道四圣也。」(参见:六趣)

【佛学常见辞汇】

天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱。因此六者是一切众生乘业而趣向之处,故又名六趣。

【三藏法数】

(出法华文句)

道,即能通之义,谓六道生死,展转相通,故名六道。

〔一、天道〕,天,即天然,自然乐胜身胜,是名天道。

〔二、人道〕,人者,忍也。于世苦乐之境,而能安忍,是名人道。

〔三、阿修罗道〕,梵语阿修罗,华言无酒,又言无端正,又言无天。此道或居海岸,海底,或居半须弥山岩窟,宫殿严饰,怀猜忌心,常好斗战,是名阿修罗道。(无酒者,法华疏云:修罗于四天下,采华酝海为酒,鱼龙业力,其味不变,于是嗔妒,誓愿断酒,故云无酒。无端正者,修罗种类,男丑女端,故云无端正。无天者,净名疏云:此神果报最胜,邻次诸天,而非天,又无天德,故云无天。)

〔四、饿鬼道〕,谓此道或居海底,或在人间山林中,或似人形,或似兽形,不得饮食。业重者,饥火炎炎,不闻浆水之名;次者,伺求人间荡涤脓血粪秽;轻者,时薄一饱,是名饿鬼道。

〔五、畜生道〕,畜生,亦云旁生。谓此道遍在诸处,披毛戴角,鳞甲羽毛,其类非一,互相吞啖,受苦无穷,是名畜生道。(旁生者,婆沙论云:形旁行旁。形旁者,谓身形横生,不正也;行旁者,谓其宿世所行之行,偏邪不正也。)

〔六、地狱道〕,谓此狱在地之下,而有镬汤剑树等苦,是名地狱道。

(名数)与六趣同。地狱,饿鬼,畜生,阿修罗,人间,天上是也。此六者,乃众生轮回之道途,故曰六道。众生各乘因业而趣之,故谓之六趣。法华经序品曰:「六道众生生死所趣。」法华玄义二曰:「约十法界谓六道四圣也。」(参见:六趣)

【佛学常见辞汇】

天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱。因此六者是一切众生乘业而趣向之处,故又名六趣。

【三藏法数】

(出法华文句)

道,即能通之义,谓六道生死,展转相通,故名六道。

〔一、天道〕,天,即天然,自然乐胜身胜,是名天道。

〔二、人道〕,人者,忍也。于世苦乐之境,而能安忍,是名人道。

〔三、阿修罗道〕,梵语阿修罗,华言无酒,又言无端正,又言无天。此道或居海岸,海底,或居半须弥山岩窟,宫殿严饰,怀猜忌心,常好斗战,是名阿修罗道。(无酒者,法华疏云:修罗于四天下,采华酝海为酒,鱼龙业力,其味不变,于是嗔妒,誓愿断酒,故云无酒。无端正者,修罗种类,男丑女端,故云无端正。无天者,净名疏云:此神果报最胜,邻次诸天,而非天,又无天德,故云无天。)

〔四、饿鬼道〕,谓此道或居海底,或在人间山林中,或似人形,或似兽形,不得饮食。业重者,饥火炎炎,不闻浆水之名;次者,伺求人间荡涤脓血粪秽;轻者,时薄一饱,是名饿鬼道。

〔五、畜生道〕,畜生,亦云旁生。谓此道遍在诸处,披毛戴角,鳞甲羽毛,其类非一,互相吞啖,受苦无穷,是名畜生道。(旁生者,婆沙论云:形旁行旁。形旁者,谓身形横生,不正也;行旁者,谓其宿世所行之行,偏邪不正也。)

〔六、地狱道〕,谓此狱在地之下,而有镬汤剑树等苦,是名地狱道。

三界八苦

【佛学大辞典】

(术语)在迷界之八苦。即生老病死之四苦与爱别离苦,怨憎会苦,求不得苦,五阴盛苦之四苦也。(参见:苦)

【佛学常见辞汇】

生活在三界中的人们有八种的痛苦,即生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。

(术语)在迷界之八苦。即生老病死之四苦与爱别离苦,怨憎会苦,求不得苦,五阴盛苦之四苦也。(参见:苦)

【佛学常见辞汇】

生活在三界中的人们有八种的痛苦,即生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。

苦

【佛学大辞典】

(术语)梵语豆祛Duh!kha,逼恼身心之谓也。佛地经五曰:「逼恼身心名苦。」大乘义章二曰:「逼恼名苦。」

【三藏法数】

苦即逼迫之义,谓或遇恶缘恶境,身心受其逼迫。要览云:逼恼身心曰苦。是也。

(术语)梵语豆祛Duh!kha,逼恼身心之谓也。佛地经五曰:「逼恼身心名苦。」大乘义章二曰:「逼恼名苦。」

【三藏法数】

苦即逼迫之义,谓或遇恶缘恶境,身心受其逼迫。要览云:逼恼身心曰苦。是也。

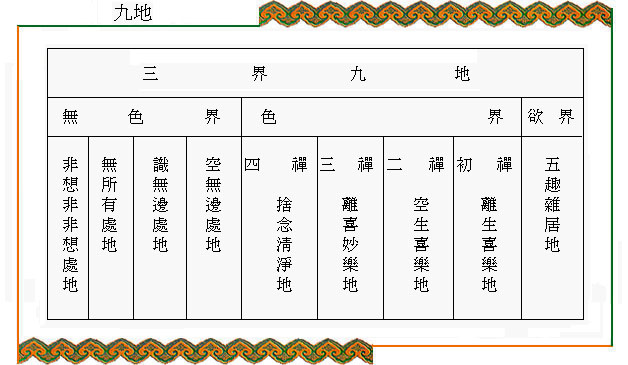

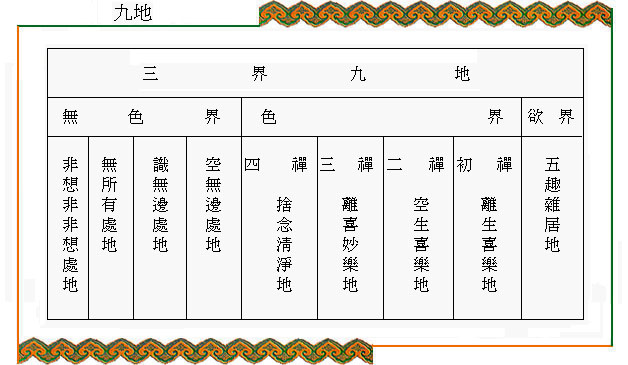

三界九地

【佛学大辞典】

(术语)区分三界为九地。(参见:九地)

【佛学常见辞汇】

三界即欲界色界无色界,下起地狱,上至他化天,其中众生,因有淫食二欲,故名欲界。下起初禅,上至有顶,其中众生,虽已断欲,尚有色身,故名色界。再上则四空天,其中众生,并色身亦无,故名无色界。九地者:欲界汇为一地,名五趣杂居地。色界有四地,即初禅名离生喜乐地,二禅名定生喜乐地,三禅名离喜妙乐地,四禅名舍念清净地。无色界有四地,即空无边处地,识无边处地,无所有处地,非想非非想处地,合为九地。

(术语)区分三界为九地。(参见:九地)

【佛学常见辞汇】

三界即欲界色界无色界,下起地狱,上至他化天,其中众生,因有淫食二欲,故名欲界。下起初禅,上至有顶,其中众生,虽已断欲,尚有色身,故名色界。再上则四空天,其中众生,并色身亦无,故名无色界。九地者:欲界汇为一地,名五趣杂居地。色界有四地,即初禅名离生喜乐地,二禅名定生喜乐地,三禅名离喜妙乐地,四禅名舍念清净地。无色界有四地,即空无边处地,识无边处地,无所有处地,非想非非想处地,合为九地。

九地

【佛学大辞典】

(名数)又名九有。以欲界为一地,色界及无色界各分为四地也。一欲界五趣地,二离生喜乐地,三定生喜乐地,四离喜妙乐地,五舍念清净地,六空无边处地,七识无边处地,八无所有处地,九非想非非想处地。欲界五趣地者,或名五趣杂居地。即地狱,饿鬼,畜生,人及天之五趣等为散地,并有欲故,合为一地。离生喜乐地者,即色界初禅,与寻伺即觉观相应,已离欲界之苦,而生喜乐,故立为一地。定生喜乐地者,即色界第二禅,已无寻伺,从定生喜乐,故为一地。离喜妙乐地者,即色界第三禅,离前喜贪,心悦安静,有胜妙之乐,故为一地。舍念清净地者,即色界第四禅,离前喜乐等,清净平等,住于舍受正念,故为一地。空无边处地者,为无色界之第一定,厌色而住于空无边处定,识无边处地者,为无色界之第二定,住于识无边处定,无所有处地者,为无色界之第三定,住于无所有处定,非想非非想处地者,为无色界之第四定,住于非想非非想处定,故各立为一地。其中后四地,乃所谓四无色界,其名称别无所异。前五地,据杂阿含经十七之说,立其名目。彼文曰:「云何食念?谓五欲因缘生念。云何无食念?谓比丘离欲,离恶不善法,有觉有观,离生喜乐,初禅具足住,是名无食念。云何无食无食念?谓有觉有观息,内净一心,无觉无观,定生喜乐,第二禅具足住,是名无食无食念。云何有食乐?谓五欲因缘,生乐生喜,是名有食乐。云何无食乐?谓息有觉有观,内净一心,无觉无观,定生喜乐,是名无食乐。云何无食无食乐?谓比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,是名无食无食乐。云何有食舍?谓五欲因缘生舍,是名有食舍。云何无食舍?谓彼比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,第三禅具足住,是名无食舍。云何无食无食舍?谓彼比丘离苦息乐,忧喜先已离,不苦不乐舍,净念一心,第四禅具足住,是名无食无食舍。」亦见大毗婆沙论三十一,俱舍论二十八等。

【佛学常见辞汇】

又名九有。三界共有九地,其中欲界佔一地,其他色界和无色界各佔四地,即五趣杂居地、离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地、空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。以上九地,因皆贪著境界,不肯离去,所以叫做地。又因为是从有漏业因所得来的果报,所以又名九有。

【佛学次第统编】

三界分别说之,可为九地。九地者:谓欲界五趣杂居一地;色界四禅,分为四地;无色界四空,分为四地;共为九也。地有持载之义,众生依之而住。此之九地,从忉利天已下及四趣,皆为地居。夜摩已上以至非非想天,皆为空居。从所依处得名,故皆言地也。

一、五趣杂居地 五趣者,即欲界六天、人、饿鬼、畜生、地狱也。本该六趣,以阿修罗通于诸趣,故但言五。杂居者,五趣虽果报苦乐不同,总居于欲界故也。

二、离生喜乐地 离生喜乐地者,即色界初禅天也。谓此天已离欲界欲恶之法,得觉观禅定,身心凝静,而生喜乐。住于此定,一切苦恼,皆不能逼也。

三、定生喜乐地 定生喜乐地者,即色界二禅天也。谓此天已离初禅觉观动散,摄心在定,澹然凝静,而生胜定喜乐。住于此定,如人从暗室中出,见日月光明,朗然洞彻也。

四、离喜妙乐地 离喜妙乐地者,即色界三禅天也。谓此天已离二禅天喜之踊动,因摄心谛观,泯然入定,而得胜妙之乐。住于此定,乐法增长,遍满身中也。

五、舍念清净地 舍念清净地者,即色界四禅天也。谓此天舍二禅之喜,及三禅之乐,心无憎爱,一念平等,清净无杂。住于此定,空明寂静,万像皆现也。

六、空无边处地 空无边处地者,即无色界第一天也。谓此天厌色界色质为碍,不得自在故,以功用行,灭一切色相,而入虚空处定。住于此定,其心明净,无碍自在也。

七、识无边处地 识无边处地者,即无色界第二天也。谓此天厌空处无边,转心缘识,与识相应,心定不动,三世之识,悉现定中。住于此定,清净寂静也。

八、无所有处地 无所有处地者,即无色界第三天也。谓此天厌空处无边,识处三世,流转无际,舍此二处而入无所有处。住于此定,怡然寂静,诸想不起也。

九、非非想处地 非非想处地者,非前识处之有想,非无所有处之无想,即无色界第四天也。谓此天厌无所有处如痴,故舍之而入非非想处定。住于此定,不见有无相貌,泯然寂绝,清净无为也。

(名数)又名九有。以欲界为一地,色界及无色界各分为四地也。一欲界五趣地,二离生喜乐地,三定生喜乐地,四离喜妙乐地,五舍念清净地,六空无边处地,七识无边处地,八无所有处地,九非想非非想处地。欲界五趣地者,或名五趣杂居地。即地狱,饿鬼,畜生,人及天之五趣等为散地,并有欲故,合为一地。离生喜乐地者,即色界初禅,与寻伺即觉观相应,已离欲界之苦,而生喜乐,故立为一地。定生喜乐地者,即色界第二禅,已无寻伺,从定生喜乐,故为一地。离喜妙乐地者,即色界第三禅,离前喜贪,心悦安静,有胜妙之乐,故为一地。舍念清净地者,即色界第四禅,离前喜乐等,清净平等,住于舍受正念,故为一地。空无边处地者,为无色界之第一定,厌色而住于空无边处定,识无边处地者,为无色界之第二定,住于识无边处定,无所有处地者,为无色界之第三定,住于无所有处定,非想非非想处地者,为无色界之第四定,住于非想非非想处定,故各立为一地。其中后四地,乃所谓四无色界,其名称别无所异。前五地,据杂阿含经十七之说,立其名目。彼文曰:「云何食念?谓五欲因缘生念。云何无食念?谓比丘离欲,离恶不善法,有觉有观,离生喜乐,初禅具足住,是名无食念。云何无食无食念?谓有觉有观息,内净一心,无觉无观,定生喜乐,第二禅具足住,是名无食无食念。云何有食乐?谓五欲因缘,生乐生喜,是名有食乐。云何无食乐?谓息有觉有观,内净一心,无觉无观,定生喜乐,是名无食乐。云何无食无食乐?谓比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,是名无食无食乐。云何有食舍?谓五欲因缘生舍,是名有食舍。云何无食舍?谓彼比丘离喜贪,舍心住,正念正知,安乐住彼圣说舍,第三禅具足住,是名无食舍。云何无食无食舍?谓彼比丘离苦息乐,忧喜先已离,不苦不乐舍,净念一心,第四禅具足住,是名无食无食舍。」亦见大毗婆沙论三十一,俱舍论二十八等。

【佛学常见辞汇】

又名九有。三界共有九地,其中欲界佔一地,其他色界和无色界各佔四地,即五趣杂居地、离生喜乐地、定生喜乐地、离喜妙乐地、舍念清净地、空无边处地、识无边处地、无所有处地、非想非非想处地。以上九地,因皆贪著境界,不肯离去,所以叫做地。又因为是从有漏业因所得来的果报,所以又名九有。

【佛学次第统编】

三界分别说之,可为九地。九地者:谓欲界五趣杂居一地;色界四禅,分为四地;无色界四空,分为四地;共为九也。地有持载之义,众生依之而住。此之九地,从忉利天已下及四趣,皆为地居。夜摩已上以至非非想天,皆为空居。从所依处得名,故皆言地也。

一、五趣杂居地 五趣者,即欲界六天、人、饿鬼、畜生、地狱也。本该六趣,以阿修罗通于诸趣,故但言五。杂居者,五趣虽果报苦乐不同,总居于欲界故也。

二、离生喜乐地 离生喜乐地者,即色界初禅天也。谓此天已离欲界欲恶之法,得觉观禅定,身心凝静,而生喜乐。住于此定,一切苦恼,皆不能逼也。

三、定生喜乐地 定生喜乐地者,即色界二禅天也。谓此天已离初禅觉观动散,摄心在定,澹然凝静,而生胜定喜乐。住于此定,如人从暗室中出,见日月光明,朗然洞彻也。

四、离喜妙乐地 离喜妙乐地者,即色界三禅天也。谓此天已离二禅天喜之踊动,因摄心谛观,泯然入定,而得胜妙之乐。住于此定,乐法增长,遍满身中也。

五、舍念清净地 舍念清净地者,即色界四禅天也。谓此天舍二禅之喜,及三禅之乐,心无憎爱,一念平等,清净无杂。住于此定,空明寂静,万像皆现也。

六、空无边处地 空无边处地者,即无色界第一天也。谓此天厌色界色质为碍,不得自在故,以功用行,灭一切色相,而入虚空处定。住于此定,其心明净,无碍自在也。

七、识无边处地 识无边处地者,即无色界第二天也。谓此天厌空处无边,转心缘识,与识相应,心定不动,三世之识,悉现定中。住于此定,清净寂静也。

八、无所有处地 无所有处地者,即无色界第三天也。谓此天厌空处无边,识处三世,流转无际,舍此二处而入无所有处。住于此定,怡然寂静,诸想不起也。

九、非非想处地 非非想处地者,非前识处之有想,非无所有处之无想,即无色界第四天也。谓此天厌无所有处如痴,故舍之而入非非想处定。住于此定,不见有无相貌,泯然寂绝,清净无为也。

三界火宅

【佛学大辞典】

(譬喻)以火宅譬三界。(参见:火宅)

【佛学常见辞汇】

(喻)三界里的恼烦忧苦非常炽盛,众生住在里面好像住在火宅里一样。

(譬喻)以火宅譬三界。(参见:火宅)

【佛学常见辞汇】

(喻)三界里的恼烦忧苦非常炽盛,众生住在里面好像住在火宅里一样。

火宅

【佛学大辞典】

(譬喻)三界之生死,譬如火宅也。法华经譬喻品曰:「三界无安,犹如火宅。众苦充满,甚可怖畏。常有生老病死忧患,如是等火,炽然不息。」

【佛学常见辞汇】

法华经说,三界无安,犹如火宅,意谓三界好像是一所被火烧著的房子一样,人们住在里面,苦不堪言。

【俗语佛源】

典出《法华经·譬喻品》:有一大富翁,家宅广大,而唯有一门,忽然火起,诸子在宅中游戏,全然不觉。富翁心急,对诸子说:门外有羊车、鹿车和牛车,可以游戏,你们快出来吧!于是,诸子争先恐后地奔出火宅,上车而去。经上用这个譬喻说明如来「但以智慧方便,于三界火宅,拔济众生。」佛教以火宅比喻众苦充满的「三界」(欲界、色界和无色界,即众生生死轮回之处)。如《心地观经·序品》谓:「了达三界如火宅,八苦充满难可出。」八苦,指众生八种基本的苦难:生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、爱别离苦、怨憎会苦和五阴盛苦。唐·白居易《赠昙禅师》诗:「欲知火宅焚烧苦,方寸如今化作灰。」即用此佛教典故。火宅亦特指烦恼牵缠的俗世家室。如明·妙叶《念佛直指》:「如俗在家,火宅方煎。」民间亦贬称私畜妻室的破戒僧人为火宅僧。诗中亦用火宅比喻荒年乱世。如清·魏源《北岳五台看雪行》诗:「各号清凉奠震旦,欲易火宅为宁坤。」(李明权)

(譬喻)三界之生死,譬如火宅也。法华经譬喻品曰:「三界无安,犹如火宅。众苦充满,甚可怖畏。常有生老病死忧患,如是等火,炽然不息。」

【佛学常见辞汇】

法华经说,三界无安,犹如火宅,意谓三界好像是一所被火烧著的房子一样,人们住在里面,苦不堪言。

【俗语佛源】

典出《法华经·譬喻品》:有一大富翁,家宅广大,而唯有一门,忽然火起,诸子在宅中游戏,全然不觉。富翁心急,对诸子说:门外有羊车、鹿车和牛车,可以游戏,你们快出来吧!于是,诸子争先恐后地奔出火宅,上车而去。经上用这个譬喻说明如来「但以智慧方便,于三界火宅,拔济众生。」佛教以火宅比喻众苦充满的「三界」(欲界、色界和无色界,即众生生死轮回之处)。如《心地观经·序品》谓:「了达三界如火宅,八苦充满难可出。」八苦,指众生八种基本的苦难:生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、爱别离苦、怨憎会苦和五阴盛苦。唐·白居易《赠昙禅师》诗:「欲知火宅焚烧苦,方寸如今化作灰。」即用此佛教典故。火宅亦特指烦恼牵缠的俗世家室。如明·妙叶《念佛直指》:「如俗在家,火宅方煎。」民间亦贬称私畜妻室的破戒僧人为火宅僧。诗中亦用火宅比喻荒年乱世。如清·魏源《北岳五台看雪行》诗:「各号清凉奠震旦,欲易火宅为宁坤。」(李明权)

三界空花

【佛学大辞典】

(譬喻)三界无实。譬如空华。楞严经六曰:「三界若空花。」

【佛学常见辞汇】

(喻)三界无实,犹如空花。

(譬喻)三界无实。譬如空华。楞严经六曰:「三界若空花。」

【佛学常见辞汇】

(喻)三界无实,犹如空花。

三界苦轮

【佛学大辞典】

(术语)三界之迷苦界,为有罪恶众生生死轮回之境界。故名。

(术语)三界之迷苦界,为有罪恶众生生死轮回之境界。故名。

三界慈父

【佛学大辞典】

(杂语)谓佛也。以佛垂教导迷于三界之众至于善所故也。

(杂语)谓佛也。以佛垂教导迷于三界之众至于善所故也。

三界万灵

【佛学大辞典】

(术语)三界中一切之有情也。回向所修功德时之语。

(术语)三界中一切之有情也。回向所修功德时之语。

三界唯一心

【佛学大辞典】

(术语)古来华严经之偈曰:「三界唯一心,心外无别法,心佛及众生,是三无差别。」虽习之。而此经中无此成语。八十华严经三十七卷十地品曰:「三界所有唯是一心。」六十华严经十卷夜摩天宫菩萨说偈品曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世界中,无法而不造。如心佛亦然,如佛众生然。心佛及众生,是三无差别。」取此二颂文一经之主意者。不知为谁创造。

【佛学常见辞汇】

三界中的一切境界和事物都是由心所造的。

(术语)古来华严经之偈曰:「三界唯一心,心外无别法,心佛及众生,是三无差别。」虽习之。而此经中无此成语。八十华严经三十七卷十地品曰:「三界所有唯是一心。」六十华严经十卷夜摩天宫菩萨说偈品曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世界中,无法而不造。如心佛亦然,如佛众生然。心佛及众生,是三无差别。」取此二颂文一经之主意者。不知为谁创造。

【佛学常见辞汇】

三界中的一切境界和事物都是由心所造的。

三界万灵牌

【佛学大辞典】

(物名)牌上书云:「三界万灵十方至圣六亲眷属七世父母。」盂兰盆会等立之。先万灵而后至灵有深义而然,非倒语。见象器笺十六。

(物名)牌上书云:「三界万灵十方至圣六亲眷属七世父母。」盂兰盆会等立之。先万灵而后至灵有深义而然,非倒语。见象器笺十六。

三界二十五有

【佛学大辞典】

(术语)区别三界为二十五处。(参见:二十五有)

(术语)区别三界为二十五处。(参见:二十五有)

二十五有

【佛学大辞典】

(名数)(参见:有字)。涅槃经二十五曰:「被无明枷,系生死桎。达二十五有,不能得离。」

【佛学大辞典】

(名数)开三界为二十五有。欲界有十四有,四恶趣四洲六欲天也。色界有七有,四禅天及初禅中之大梵天,并第四禅中之净居天与无想天也。无色界有四有,四空处是也。通三界而有二十五之果报,名二十五有。辅行二曰:「二十五有,总为颂曰:四域(即四洲),四恶趣,六欲并梵王,四禅四无色,无想五那舍(即净居天)。」涅槃经四曰:「二十五有,如首楞严经中广说。」

【佛学常见辞汇】

由业因而有果报生,故果亦名为有。三界的果法,分为二十五类,名二十五有。其中欲界十四有,即四恶趣四洲六欲天。色界七有,即四禅天为四有,另大梵天五净居天无想天为三有。无色界四有,即四空处。

【佛学次第统编】

二十五有者,总言六道生死,别言二十五有也。因果不忘,故名为有。略云三有:谓欲、色、无色也。或云九有,三界分九地故。若二十五有者,乃四恶趣为四有;四洲六欲天共成十有;初禅两天为一有;大梵虽在初禅,自为一有,以我慢最重故;二禅三天为一有;三禅三天为一有;四禅前三天为一有;无想虽在四禅,自为一有,以唯是外道所感果故;五不还天,虽亦在四禅中,自为一有,以唯是那含圣人所寄居也。四空即为四有,钝根乐定那含,寄四空处,无别处所,即属四空处摄,故此色无色天,祇十一有。四有、十有、十一有,共成二十五有也。

【三藏法数】

(出天台四教仪)

二十五有,不出六道,有生有死,因果不亡之谓也。然梵王天、无想天、及五那含天总在四禅天中,而别出其名者,以外道计梵王天为生万物之主,计无想天以无心为涅槃,计五那含天为真解脱,所以经教特立此三天为三有,以对破外道之计也。(六道者,即天道、人道、修罗道、饿鬼道、畜生道、地狱道也。)

〔一、四洲为四有〕,谓东弗于逮、西瞿耶尼、南阎浮提、北郁单越也。(梵语弗于逮,华言胜。梵语瞿耶尼,华言牛货。梵语阎浮提,华言胜金洲。梵语郁单越,华言胜处。)

〔二、四恶趣为四有〕,谓六道中,修罗、饿鬼、畜生、地狱四者,皆由愚痴贪欲造诸恶业,故感斯趣也。

〔三、六欲天为六有〕,谓欲界六天也。一四天王天,二忉利天,三夜摩天,四兜率天,五化乐天,六他化自在天。(梵语忉利,华言三十三。梵语夜摩,亦云须燄摩,华言善时分。梵语兜率,华言知足。)

〔四、梵天为一有〕,谓初禅中大梵王天,乃三千世界之主也。(三千者,小千、中千、大千也。)

〔五、无想天为一有〕,谓四禅中之无想天,此天以无心想为果故也。

〔六、五那含天为一有〕,那含,梵语具云阿那含,华言不还。谓四禅中无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天,亦名五净居天,此之五天,名位虽别,皆第三果圣人所居,故通为一有也。(第三果,即声闻阿那含果也。)

〔七、四禅天为四有〕,谓色界初禅天、二禅天、三禅天、四禅天也。

〔八、四空处天为四有〕,谓无色界空处天、识处天、无所有处天、非想非非想处天也。

(名数)(参见:有字)。涅槃经二十五曰:「被无明枷,系生死桎。达二十五有,不能得离。」

【佛学大辞典】

(名数)开三界为二十五有。欲界有十四有,四恶趣四洲六欲天也。色界有七有,四禅天及初禅中之大梵天,并第四禅中之净居天与无想天也。无色界有四有,四空处是也。通三界而有二十五之果报,名二十五有。辅行二曰:「二十五有,总为颂曰:四域(即四洲),四恶趣,六欲并梵王,四禅四无色,无想五那舍(即净居天)。」涅槃经四曰:「二十五有,如首楞严经中广说。」

【佛学常见辞汇】

由业因而有果报生,故果亦名为有。三界的果法,分为二十五类,名二十五有。其中欲界十四有,即四恶趣四洲六欲天。色界七有,即四禅天为四有,另大梵天五净居天无想天为三有。无色界四有,即四空处。

【佛学次第统编】

二十五有者,总言六道生死,别言二十五有也。因果不忘,故名为有。略云三有:谓欲、色、无色也。或云九有,三界分九地故。若二十五有者,乃四恶趣为四有;四洲六欲天共成十有;初禅两天为一有;大梵虽在初禅,自为一有,以我慢最重故;二禅三天为一有;三禅三天为一有;四禅前三天为一有;无想虽在四禅,自为一有,以唯是外道所感果故;五不还天,虽亦在四禅中,自为一有,以唯是那含圣人所寄居也。四空即为四有,钝根乐定那含,寄四空处,无别处所,即属四空处摄,故此色无色天,祇十一有。四有、十有、十一有,共成二十五有也。

【三藏法数】

(出天台四教仪)

二十五有,不出六道,有生有死,因果不亡之谓也。然梵王天、无想天、及五那含天总在四禅天中,而别出其名者,以外道计梵王天为生万物之主,计无想天以无心为涅槃,计五那含天为真解脱,所以经教特立此三天为三有,以对破外道之计也。(六道者,即天道、人道、修罗道、饿鬼道、畜生道、地狱道也。)

〔一、四洲为四有〕,谓东弗于逮、西瞿耶尼、南阎浮提、北郁单越也。(梵语弗于逮,华言胜。梵语瞿耶尼,华言牛货。梵语阎浮提,华言胜金洲。梵语郁单越,华言胜处。)

〔二、四恶趣为四有〕,谓六道中,修罗、饿鬼、畜生、地狱四者,皆由愚痴贪欲造诸恶业,故感斯趣也。

〔三、六欲天为六有〕,谓欲界六天也。一四天王天,二忉利天,三夜摩天,四兜率天,五化乐天,六他化自在天。(梵语忉利,华言三十三。梵语夜摩,亦云须燄摩,华言善时分。梵语兜率,华言知足。)

〔四、梵天为一有〕,谓初禅中大梵王天,乃三千世界之主也。(三千者,小千、中千、大千也。)

〔五、无想天为一有〕,谓四禅中之无想天,此天以无心想为果故也。

〔六、五那含天为一有〕,那含,梵语具云阿那含,华言不还。谓四禅中无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天,亦名五净居天,此之五天,名位虽别,皆第三果圣人所居,故通为一有也。(第三果,即声闻阿那含果也。)

〔七、四禅天为四有〕,谓色界初禅天、二禅天、三禅天、四禅天也。

〔八、四空处天为四有〕,谓无色界空处天、识处天、无所有处天、非想非非想处天也。

有漏三界

【佛学大辞典】

(术语)三界者烦恼之结果,故尽为有漏。

(术语)三界者烦恼之结果,故尽为有漏。