七种食

【佛学大辞典】

(杂语)眼以眠为食,耳以声为食,鼻以香为食,舌以味为食,身细滑为食,意以法为食,涅槃以不放逸为食。

(杂语)眼以眠为食,耳以声为食,鼻以香为食,舌以味为食,身细滑为食,意以法为食,涅槃以不放逸为食。

七种语

【佛学大辞典】

(名数)佛有七种之语:一、因语,于现在之因中说未来之果也,如说此人乐杀为地狱之人是也。二、果语,于现在之果中说过去之因也。如见贫穷之众生,颜貌丑陋,说此人定为破戒妒心瞋心之人是也。三、因果语,于一事说因说果也。如说现在之六人,为过去之果,又为未来之因是也。四、喻语,如说如来为师子王是也。五、不应说语,如为波斯匿王说四方山来,为鹿母优婆夷说沙罗树能受八戒,故受人天之乐是也。六、世流布语,如顺世间流布之语,说我人瓶衣等之语是也。七、如意语,如说一切众生悉有佛性是也。见涅槃经二十五。

【佛学常见辞汇】

佛所说的七种语,即一、因语,于现在因中说未来之果;二、果语,于现在果中说过去之因;三、因果语,对著一件事既说因又说果;四、喻语,即作种种的譬喻;五、不应说语;六、世流布语;七、如意语。

(名数)佛有七种之语:一、因语,于现在之因中说未来之果也,如说此人乐杀为地狱之人是也。二、果语,于现在之果中说过去之因也。如见贫穷之众生,颜貌丑陋,说此人定为破戒妒心瞋心之人是也。三、因果语,于一事说因说果也。如说现在之六人,为过去之果,又为未来之因是也。四、喻语,如说如来为师子王是也。五、不应说语,如为波斯匿王说四方山来,为鹿母优婆夷说沙罗树能受八戒,故受人天之乐是也。六、世流布语,如顺世间流布之语,说我人瓶衣等之语是也。七、如意语,如说一切众生悉有佛性是也。见涅槃经二十五。

【佛学常见辞汇】

佛所说的七种语,即一、因语,于现在因中说未来之果;二、果语,于现在果中说过去之因;三、因果语,对著一件事既说因又说果;四、喻语,即作种种的譬喻;五、不应说语;六、世流布语;七、如意语。

七种圣

【佛学大辞典】

(名数)与七圣同。(参见:七贤)

(名数)与七圣同。(参见:七贤)

七种辩

【佛学大辞典】

(名数)菩萨得七种之辩:一、捷疾辩,于一切之法,无碍故。二、利辩,有人虽能捷疾而不能深入,以能深入乃名为利。三、不尽辩,此以利辩说诸法实相,无边无尽也。四、不可断辩,于般若之中无诸戏论,故能无问难之离间者,即名为不可断辩。五、随应辩,能断法爱,故随众生之所应而说之也。六、义辩,为说趣于涅槃之利益事也。七、一切世间最上辩。说一切世间第一之事,所谓大乘也。见智度论五十五。

【佛学常见辞汇】

菩萨所特有的七种辩才,即捷疾辩、利辩、不尽辨、不可断辩、随应辩、义辩、一切世间最上辩。

(名数)菩萨得七种之辩:一、捷疾辩,于一切之法,无碍故。二、利辩,有人虽能捷疾而不能深入,以能深入乃名为利。三、不尽辩,此以利辩说诸法实相,无边无尽也。四、不可断辩,于般若之中无诸戏论,故能无问难之离间者,即名为不可断辩。五、随应辩,能断法爱,故随众生之所应而说之也。六、义辩,为说趣于涅槃之利益事也。七、一切世间最上辩。说一切世间第一之事,所谓大乘也。见智度论五十五。

【佛学常见辞汇】

菩萨所特有的七种辩才,即捷疾辩、利辩、不尽辨、不可断辩、随应辩、义辩、一切世间最上辩。

七种慢

【佛学大辞典】

(名数)(参见:慢)

【三藏法数】

(出楞严经并毗婆沙论)

谓诸众生无明妄惑,障覆于心,而生执取;恃己凌他,贡高自大,于佛法中自谓满足。所计不同,故有七种也。

〔一、慢〕,慢者,谓同类相傲也。如于相似法中,执己相似。又于下劣中,执己为胜也。

〔二、过慢〕,过慢者,谓于同类相似法中,执己为胜;或复他人胜于己处,执为相似,言我与他同也。

〔三、慢过慢〕,慢过慢者,于胜争胜也。谓他本胜于己,而执己为胜,言我定能胜于他也。

〔四、我慢〕,我慢者,恃己凌他也。谓倚恃己之所能,欺凌于他也。

〔五、增上慢〕,增上慢者,未得谓得也。谓未得上圣之法,自谓已得。未證上圣之理,自谓已證也。

〔六、卑劣慢〕,卑劣慢者,以劣自誇也。谓己但有下劣少分之能,反自矜誇,以彼多分之能不及于我也。

〔七、邪慢〕,邪慢者,谓实无德,妄为有德,执著邪见,不礼塔庙,不敬三宝,不诵经典也。(三宝者,佛宝、法宝、僧宝也。)

(名数)(参见:慢)

【三藏法数】

(出楞严经并毗婆沙论)

谓诸众生无明妄惑,障覆于心,而生执取;恃己凌他,贡高自大,于佛法中自谓满足。所计不同,故有七种也。

〔一、慢〕,慢者,谓同类相傲也。如于相似法中,执己相似。又于下劣中,执己为胜也。

〔二、过慢〕,过慢者,谓于同类相似法中,执己为胜;或复他人胜于己处,执为相似,言我与他同也。

〔三、慢过慢〕,慢过慢者,于胜争胜也。谓他本胜于己,而执己为胜,言我定能胜于他也。

〔四、我慢〕,我慢者,恃己凌他也。谓倚恃己之所能,欺凌于他也。

〔五、增上慢〕,增上慢者,未得谓得也。谓未得上圣之法,自谓已得。未證上圣之理,自谓已證也。

〔六、卑劣慢〕,卑劣慢者,以劣自誇也。谓己但有下劣少分之能,反自矜誇,以彼多分之能不及于我也。

〔七、邪慢〕,邪慢者,谓实无德,妄为有德,执著邪见,不礼塔庙,不敬三宝,不诵经典也。(三宝者,佛宝、法宝、僧宝也。)

慢

【佛学大辞典】

(术语)恃己而凌他也。十六惑之一。有七慢九慢之别。唯识论六曰:「慢恃己于他高举为性,(中略)此慢差别有七九种。」大乘义章二曰:「凌他称慢。」

【佛学常见辞汇】

骄慢。

【三藏法数】

慢者,谓同类相傲也。如于相似法中,执己相似。又于下劣中,执己为胜也。

【三藏法数】

谓贡高自举,轻慢他人也。

(术语)恃己而凌他也。十六惑之一。有七慢九慢之别。唯识论六曰:「慢恃己于他高举为性,(中略)此慢差别有七九种。」大乘义章二曰:「凌他称慢。」

【佛学常见辞汇】

骄慢。

【三藏法数】

慢者,谓同类相傲也。如于相似法中,执己相似。又于下劣中,执己为胜也。

【三藏法数】

谓贡高自举,轻慢他人也。

七种二谛

【佛学大辞典】

(术语)天台有真俗二谛,藏通别圆四教之四种与别接通,圆榜通,圆榜别三种也。

(术语)天台有真俗二谛,藏通别圆四教之四种与别接通,圆榜通,圆榜别三种也。

七种不净

【佛学大辞典】

(名数)于自他之身分起贪著,妨正道,故为此七种想破著心也:一、种子不净,烦恼业因之内种,父母遗体之外种,皆为不净。二、受生不净,父母交媾赤白和合之不净。三、住处不净,于不净之女体,胎处十月者。四、食啖不净,胎中食母血之不净。五、初生不净,言十月满足初生时之腥秽狼籍。六、举体不净,薄皮之下,皆为秽物。七、究竟不净,业尽报终,捐弃于冢间之不净流溢。

【三藏法数】

(出天台四教仪集注)

谓修行之人,恐于自他身分,而起贪著,妨于正道,故令假作此不净之想,破其著心。故有七种也。

〔一、种子不净〕,种子有二:一内种,谓人之身从昔烦恼业因而生。二外种,谓此身受父母遗体而生,故名种子不净。

〔二、受生不净〕,谓人之生,父母交遘,赤白和合,以成其身,故名受生不净。

〔三、住处不净〕,谓女人之体,是不净聚,处胎十月,居生熟二脏之间,故名住处不净。(生熟二藏者,谓初受饮食为生,饮食变坏为熟也。)

〔四、食啖不净〕,谓处于胎中,唯食母血以资其身,故名食啖不净。

〔五、初生不净〕,谓十月满足,头向产门,流血淋漓,腥秽狼籍,故名初生不净。

〔六、举体不净〕,谓此身薄皮所覆,从头至足,纯是秽物,故名举体不净。

〔七、究竟不净〕,谓业尽报终,捐弃冢间,如朽败木;大小不净,流溢于外,胖胀烂坏,骨肉纵横,故名究竟不净。(大小者,如以身为大,四肢为小之类也。)

(名数)于自他之身分起贪著,妨正道,故为此七种想破著心也:一、种子不净,烦恼业因之内种,父母遗体之外种,皆为不净。二、受生不净,父母交媾赤白和合之不净。三、住处不净,于不净之女体,胎处十月者。四、食啖不净,胎中食母血之不净。五、初生不净,言十月满足初生时之腥秽狼籍。六、举体不净,薄皮之下,皆为秽物。七、究竟不净,业尽报终,捐弃于冢间之不净流溢。

【三藏法数】

(出天台四教仪集注)

谓修行之人,恐于自他身分,而起贪著,妨于正道,故令假作此不净之想,破其著心。故有七种也。

〔一、种子不净〕,种子有二:一内种,谓人之身从昔烦恼业因而生。二外种,谓此身受父母遗体而生,故名种子不净。

〔二、受生不净〕,谓人之生,父母交遘,赤白和合,以成其身,故名受生不净。

〔三、住处不净〕,谓女人之体,是不净聚,处胎十月,居生熟二脏之间,故名住处不净。(生熟二藏者,谓初受饮食为生,饮食变坏为熟也。)

〔四、食啖不净〕,谓处于胎中,唯食母血以资其身,故名食啖不净。

〔五、初生不净〕,谓十月满足,头向产门,流血淋漓,腥秽狼籍,故名初生不净。

〔六、举体不净〕,谓此身薄皮所覆,从头至足,纯是秽物,故名举体不净。

〔七、究竟不净〕,谓业尽报终,捐弃冢间,如朽败木;大小不净,流溢于外,胖胀烂坏,骨肉纵横,故名究竟不净。(大小者,如以身为大,四肢为小之类也。)

七种不还

【佛学大辞典】

(名数)又名七种那含,七种般。(参见:不还果)

【佛学大辞典】

(名数)前六种加无色般也。无色般者,没于欲界不生于色界,而生于无色界,于此断馀惑而般涅槃也。

(名数)又名七种那含,七种般。(参见:不还果)

【佛学大辞典】

(名数)前六种加无色般也。无色般者,没于欲界不生于色界,而生于无色界,于此断馀惑而般涅槃也。

七种布施

【佛学大辞典】

(名数)(参见:布施)

【佛学大辞典】

(名数)一施客人,羁旅他乡者。二施行人,旅行者。三施病人,染疾者。四施侍病,看病者。五施园林,以园林施诸寺也。六施常食,布施钱财或庄田等为现住僧或十方僧供常食也。七随时施,于寒时风时热时随其所应而施衣食等也。是曰七有依福业事。见俱舍论十八。

【佛学常见辞汇】

一、施客人,即羁旅他乡的人;二、施行人,即欲远行的人;三、施病人,即身体有病的人;四、施侍者,即侍奉病人的人;五、施园林,即以园林施给寺庙;六、施常食,即布施钱财或田园给十方僧供常食;七、随时施,即不论何时何地随人之所需而施衣食等。

(名数)(参见:布施)

【佛学大辞典】

(名数)一施客人,羁旅他乡者。二施行人,旅行者。三施病人,染疾者。四施侍病,看病者。五施园林,以园林施诸寺也。六施常食,布施钱财或庄田等为现住僧或十方僧供常食也。七随时施,于寒时风时热时随其所应而施衣食等也。是曰七有依福业事。见俱舍论十八。

【佛学常见辞汇】

一、施客人,即羁旅他乡的人;二、施行人,即欲远行的人;三、施病人,即身体有病的人;四、施侍者,即侍奉病人的人;五、施园林,即以园林施给寺庙;六、施常食,即布施钱财或田园给十方僧供常食;七、随时施,即不论何时何地随人之所需而施衣食等。

布施

【佛学大辞典】

(术语)梵语曰檀那Da%na,译为布施。以福利施与人也。所施虽有种种,而以施与财物为本义。得大富乐之果。周语曰:「享祀时至,布施优裕。」文子自然篇曰:「为惠者布施也。」庄子外物篇曰:「生不布施,死何含珠为。」荀子哀公篇曰:「富有天下而无怨财,布施天下而不病贫。」韩非显学篇曰:「上徵敛于富人,而布施于贫家,是夺力俭而与侈堕也。」淮南子道应训曰:「不义得之,又不能布施,患必至矣。」又齐俗训曰:「为义者,布施而德。」论衡定贤篇曰:「使谷食如水火,虽贪吝之人,越境而布施矣。」法界次第曰:「檀那秦言布施。」无量寿经曰:「布恩施惠。」大乘义章十一曰:「言布施者,以己财事分布与他,名之为布,惙己惠人目之为施。」维摩经佛国品曰:「布施是菩萨净土。」

【佛学常见辞汇】

以自己的财物,分施给别人。布施有三种,即一、财施,即以财物去救济疾病贫苦的人;二、法施,即以正法去劝人修善断恶;三、无畏施,即不顾虑自己的安危去解除别人的怖畏。

【三藏法数】

谓人常行仁慈,不吝财宝,赈济贫穷,是名布施。

【三藏法数】

布施者,谓内外资财,以清净心悉能施之,而无吝惜也。(内资财,即身命法也。外资财,即世间财物也。)

(术语)梵语曰檀那Da%na,译为布施。以福利施与人也。所施虽有种种,而以施与财物为本义。得大富乐之果。周语曰:「享祀时至,布施优裕。」文子自然篇曰:「为惠者布施也。」庄子外物篇曰:「生不布施,死何含珠为。」荀子哀公篇曰:「富有天下而无怨财,布施天下而不病贫。」韩非显学篇曰:「上徵敛于富人,而布施于贫家,是夺力俭而与侈堕也。」淮南子道应训曰:「不义得之,又不能布施,患必至矣。」又齐俗训曰:「为义者,布施而德。」论衡定贤篇曰:「使谷食如水火,虽贪吝之人,越境而布施矣。」法界次第曰:「檀那秦言布施。」无量寿经曰:「布恩施惠。」大乘义章十一曰:「言布施者,以己财事分布与他,名之为布,惙己惠人目之为施。」维摩经佛国品曰:「布施是菩萨净土。」

【佛学常见辞汇】

以自己的财物,分施给别人。布施有三种,即一、财施,即以财物去救济疾病贫苦的人;二、法施,即以正法去劝人修善断恶;三、无畏施,即不顾虑自己的安危去解除别人的怖畏。

【三藏法数】

谓人常行仁慈,不吝财宝,赈济贫穷,是名布施。

【三藏法数】

布施者,谓内外资财,以清净心悉能施之,而无吝惜也。(内资财,即身命法也。外资财,即世间财物也。)

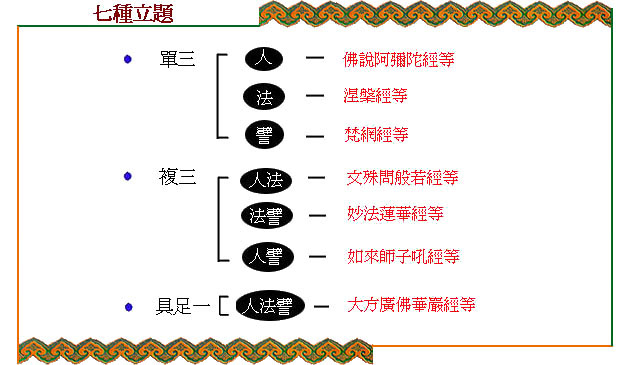

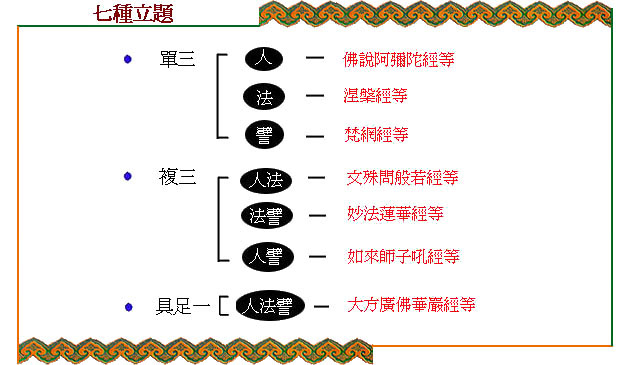

七种立题

【佛学大辞典】

(术语)天台谓一切之经题不出于人法譬之三者,而有单复具足之不同,总为七种。

【佛学大辞典】

(名数)天台之说。一大藏经之题,不出人法譬之三,此中由单复具足之不同,而生七种之别:一,单人立题。如佛说阿弥陀经,佛为能说之人,阿弥陀为所说之人,是以两土之果人立名也。二,单法立题。如大般涅槃经,大般涅槃为经中所说之法也。三,单譬立题。如梵网经,梵网为梵天之罗网,以譬戒律之节目绞络无尽也。四,人法立题。如文殊问般若经,文殊为人,般若为法也。五,法譬立题。如妙法莲华经,妙法为法,莲华为譬也。六,人譬立题。如如来师子吼经,如来为人,师子吼为譬也。七,具足立题。三者具足也。如大方广佛华严经,大方广为法,佛为人,华严为譬也。已上单三复三具足一,谓之七种三题。见四教仪集注上。

【三藏法数】

(出天台四教仪集注)

隋天台智者大师,谓一大藏经题,不出人、法、譬三者而已。因以单复具足不同,遂立为七种也。

〔一、单人立题〕,单人者,如佛说阿弥陀等经是也。谓释迦佛为能说之人,阿弥陀佛为所说之人。此经以两土果人立名,故云单人立题。(梵语释迦,华言能仁。梵语阿弥陀,华言无量寿。两土果人者,释迦佛为娑婆国土之果人,弥陀佛为极乐国土之果人也。)

〔二、单法立题〕,单法者,如大般涅槃等经是也。谓大般涅槃以法立名,故云单法立题。(梵语般涅槃,华言灭度。谓大患永灭,超度生死,是究竟之法也。)

〔三、单譬立题〕,譬者,比喻之义。如梵网等经是也。谓梵网以譬喻立名,故云单譬立题。(梵网者,谓梵天宝网,其目不同,以譬戒律之目,亦各各不同也。)

〔四、人法立题〕,人法者,如文殊问般若等经是也。谓文殊是人,般若是法,以二者合言,故云人法立题。(文殊,梵语具云文殊师利,华言妙德。梵语般若,华言智慧。)

〔五、法譬立题〕,法譬者,如妙法莲华等经是也。谓妙法是法,莲华是譬,以二者合言,故云法譬立题。

〔六、人譬立题〕,人譬者,如如来师子吼等经是也。谓如来是人,师子是譬,以二者合言,故云人譬立题。

〔七、具足立题〕,具足者,如大方广佛华严等经是也。谓大方广是法,佛是人,华严是譬也,以三者具足,故云具足立题。

(术语)天台谓一切之经题不出于人法譬之三者,而有单复具足之不同,总为七种。

【佛学大辞典】

(名数)天台之说。一大藏经之题,不出人法譬之三,此中由单复具足之不同,而生七种之别:一,单人立题。如佛说阿弥陀经,佛为能说之人,阿弥陀为所说之人,是以两土之果人立名也。二,单法立题。如大般涅槃经,大般涅槃为经中所说之法也。三,单譬立题。如梵网经,梵网为梵天之罗网,以譬戒律之节目绞络无尽也。四,人法立题。如文殊问般若经,文殊为人,般若为法也。五,法譬立题。如妙法莲华经,妙法为法,莲华为譬也。六,人譬立题。如如来师子吼经,如来为人,师子吼为譬也。七,具足立题。三者具足也。如大方广佛华严经,大方广为法,佛为人,华严为譬也。已上单三复三具足一,谓之七种三题。见四教仪集注上。

【三藏法数】

(出天台四教仪集注)

隋天台智者大师,谓一大藏经题,不出人、法、譬三者而已。因以单复具足不同,遂立为七种也。

〔一、单人立题〕,单人者,如佛说阿弥陀等经是也。谓释迦佛为能说之人,阿弥陀佛为所说之人。此经以两土果人立名,故云单人立题。(梵语释迦,华言能仁。梵语阿弥陀,华言无量寿。两土果人者,释迦佛为娑婆国土之果人,弥陀佛为极乐国土之果人也。)

〔二、单法立题〕,单法者,如大般涅槃等经是也。谓大般涅槃以法立名,故云单法立题。(梵语般涅槃,华言灭度。谓大患永灭,超度生死,是究竟之法也。)

〔三、单譬立题〕,譬者,比喻之义。如梵网等经是也。谓梵网以譬喻立名,故云单譬立题。(梵网者,谓梵天宝网,其目不同,以譬戒律之目,亦各各不同也。)

〔四、人法立题〕,人法者,如文殊问般若等经是也。谓文殊是人,般若是法,以二者合言,故云人法立题。(文殊,梵语具云文殊师利,华言妙德。梵语般若,华言智慧。)

〔五、法譬立题〕,法譬者,如妙法莲华等经是也。谓妙法是法,莲华是譬,以二者合言,故云法譬立题。

〔六、人譬立题〕,人譬者,如如来师子吼等经是也。谓如来是人,师子是譬,以二者合言,故云人譬立题。

〔七、具足立题〕,具足者,如大方广佛华严等经是也。谓大方广是法,佛是人,华严是譬也,以三者具足,故云具足立题。

七种生死

【佛学大辞典】

(名数)(参见:生死)

【佛学大辞典】

(名数)诸说不同,梁摄论十四曰:「如来报障清净,由除七种生死」。而同十卷明四种生死。谓一方便生死,菩萨为利生之生死也,于地前及初三地感之,灭之而入于四地。二因缘生死,八相示现之生死也,于四五六地感之,灭之而入于七地。三有有生死,有后有也,于七八九地感之,灭之而入于十地。四无有生死。十地之所感也,灭之而入于如来地。七种之中,解此四种,他三种名释皆无。然显识论以三界之分段生死为三种生死。加于前之四种生死为七种生死。台家别由摄论宗末师之释,解七种生死。辅行七曰:「一分段生死,三界之果报也。二流来生死,迷真之初也。三反出生死,背妄之初也。四方便生死,入于涅槃之二乘也。五因缘生死,初地之变易也。六有后生死,十地之变易也。七无后生死,金刚心也。」

【三藏法数】

(出翻译名义)

〔一、分段生死〕,分即分限,段即形段。谓三界果报,寿有长短分限,身有大小形段,皆不免于生死,是为分段生死。(三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔二、变易生死〕,因移果易名为变易。谓阿罗汉、辟支佛、菩萨既离三界生死,出生方便等土,就其断惑證果之时,因移果易,论为生死,是名变易生死。(因移果易者,如初果为因,二果为果;二果为因,三果为果;三果为因,四果为果是也。方便土者,二乘之人,修方便道,断见、思惑,而居此土也。)

〔三、流入生死〕,谓众生有识之初,迷真逐妄,流入生死苦海,漂溺不息,是为流入生死。

〔四、反出生死〕,谓众生若发心修行,背妄归真,则能反出生死,至于涅槃,是为反出生死。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔五、因缘生死〕,谓初欢喜地已后诸位菩萨,皆以所观不思议理为因,能观真无漏智为缘,共破无明之惑。复为化众生故,示现生死,是为因缘生死。(真无漏智者,即菩萨智慧也。由此智慧,断诸惑业,而不漏落生死,以对二乘之智,名为真耳。)

〔六、有后生死〕,谓第十法云地菩萨,因有最后一品无明未断,尚有一番变易生死,是为有后生死。(最后一品者,谓无明惑有四十二品,今是最后之一品也。)

〔七、无后生死〕,谓等觉菩萨,破最后一品无明烦恼,究竟永尽,入妙觉位,不受后身,是为无后生死。

(名数)(参见:生死)

【佛学大辞典】

(名数)诸说不同,梁摄论十四曰:「如来报障清净,由除七种生死」。而同十卷明四种生死。谓一方便生死,菩萨为利生之生死也,于地前及初三地感之,灭之而入于四地。二因缘生死,八相示现之生死也,于四五六地感之,灭之而入于七地。三有有生死,有后有也,于七八九地感之,灭之而入于十地。四无有生死。十地之所感也,灭之而入于如来地。七种之中,解此四种,他三种名释皆无。然显识论以三界之分段生死为三种生死。加于前之四种生死为七种生死。台家别由摄论宗末师之释,解七种生死。辅行七曰:「一分段生死,三界之果报也。二流来生死,迷真之初也。三反出生死,背妄之初也。四方便生死,入于涅槃之二乘也。五因缘生死,初地之变易也。六有后生死,十地之变易也。七无后生死,金刚心也。」

【三藏法数】

(出翻译名义)

〔一、分段生死〕,分即分限,段即形段。谓三界果报,寿有长短分限,身有大小形段,皆不免于生死,是为分段生死。(三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔二、变易生死〕,因移果易名为变易。谓阿罗汉、辟支佛、菩萨既离三界生死,出生方便等土,就其断惑證果之时,因移果易,论为生死,是名变易生死。(因移果易者,如初果为因,二果为果;二果为因,三果为果;三果为因,四果为果是也。方便土者,二乘之人,修方便道,断见、思惑,而居此土也。)

〔三、流入生死〕,谓众生有识之初,迷真逐妄,流入生死苦海,漂溺不息,是为流入生死。

〔四、反出生死〕,谓众生若发心修行,背妄归真,则能反出生死,至于涅槃,是为反出生死。(梵语涅槃,华言灭度。)

〔五、因缘生死〕,谓初欢喜地已后诸位菩萨,皆以所观不思议理为因,能观真无漏智为缘,共破无明之惑。复为化众生故,示现生死,是为因缘生死。(真无漏智者,即菩萨智慧也。由此智慧,断诸惑业,而不漏落生死,以对二乘之智,名为真耳。)

〔六、有后生死〕,谓第十法云地菩萨,因有最后一品无明未断,尚有一番变易生死,是为有后生死。(最后一品者,谓无明惑有四十二品,今是最后之一品也。)

〔七、无后生死〕,谓等觉菩萨,破最后一品无明烦恼,究竟永尽,入妙觉位,不受后身,是为无后生死。

生死

【佛学大辞典】

(术语)一切众生惑业所招,生者死,死者生也。楞严经三曰:「生死死生,生生死死,如旋火轮。」秘藏宝钥上曰:「生生生生暗生始,死死死死冥死终。」僧伽吒经四曰:「佛言:善男子!识灭名死,福德因缘识起名生。」成实论七曰:「现在世中初得诸阴名生,亦说五阴退没名生。」

【佛学常见辞汇】

谓一切众生因惑业所招,生了又死,死了又生。有分段生死与变易生死的分别。(参见:二种生死)

(术语)一切众生惑业所招,生者死,死者生也。楞严经三曰:「生死死生,生生死死,如旋火轮。」秘藏宝钥上曰:「生生生生暗生始,死死死死冥死终。」僧伽吒经四曰:「佛言:善男子!识灭名死,福德因缘识起名生。」成实论七曰:「现在世中初得诸阴名生,亦说五阴退没名生。」

【佛学常见辞汇】

谓一切众生因惑业所招,生了又死,死了又生。有分段生死与变易生死的分别。(参见:二种生死)

七种那含

【佛学大辞典】

(名数)又曰七种不还,七种般。(参见:不还果)

(名数)又曰七种不还,七种般。(参见:不还果)

七种无上

【佛学大辞典】

(名数)如来有七种之无上:一、身无上,具三十二相八十种好也。二、道无上,以慈悲之道利一切之众生也。三、见无上,以正戒正见正命成就其身也。四、智无上,具四无碍智也。五、神力无上,如来神通之力,不可思议也。六、断障无上,断惑业苦之三障也。七、住无上,住于大寂灭定也。见菩萨地持经三。梵Sapta-anitya。

【佛学常见辞汇】

佛所特有的七种无上,即一、身无上,佛有三十二相八十种好;二、道无上,佛以慈悲的道法去利乐一切众生;三、见无上,佛以正戒正见正命等成就其身;四、智无上,佛具有四无碍智;五、神力无上,佛的神通力不可思议;六、断障无上,佛已经断尽了惑业苦之三障;七、住无上,佛住于伟大的寂灭涅槃境界。

【三藏法数】

(出菩萨地持经)

〔一、身无上〕,谓如来以三十二相,八十种好,庄严其身,世出世间,无有超过其上,是名身无上也。(三十二相者,足下安平相、千辐轮相、手指纤长相、手足柔软相、手足缦网相、足跟满足相、足趺高好相、腨如鹿王相、手过膝相、马阴藏相、身纵广相、毛孔生青色相、身毛上靡相、身金色相、身光面各一丈相、皮肤细滑相、七处平满相、两腋满相、身如师子相、身端直相、肩圆满相、四十齿相、齿白齐密相、四牙白净相、颊车如师子相、咽中津液得上味相、广长舌相、梵音深远相、眼色如金精相、眼睫如牛王相、眉间白毫相、顶肉髻成相也。八十种好,一指爪狭长、二手足指圆、三手足各等无差、四手足圆满、五筋脉盘结、六两踝深隐、七行步正直、八行步威容齐整、九行步安平、十行步有仪、十一回身顾视、十二支节殊胜、十三骨节交结、十四膝轮圆满、十五隐处妙好、十六身支润滑、十七身容敦肃、十八身支坚固、十九身支安定、二十身相端严、二十一身有圆光、二十二腹形方正、二十三脐深右旋、二十四脐厚妙相、二十五肌肤匀净、二十六手掌充满、二十七手文深长、二十八唇色红润、二十九面门圆满、三十舌相长广、三十一发声威震、三十二音韵美妙、三十三鼻高脩直、三十四诸齿方整、三十五诸牙明洁、三十六目广清净、三十七眼相脩广、三十八眼睫齐整、三十九双眉脩长、四十双眉绮靡、四十一双眉高朗、四十二耳厚脩长、四十三两耳相好、四十四容仪端丽、四十五额广圆满、四十六身分殊胜、四十七首发脩长、四十八首发香洁、四十九首发齐整、五十首发坚固、五十一首发光滑、五十二身分坚实、五十三身体庄严、五十四诸窍清净、五十五身力充美、五十六身相严好、五十七面轮脩广、五十八颜貌舒泰、五十九面颜光泽、六十身支严净、六十一毛孔出香、六十二面门出香、六十三首相妙好、六十四身毛纤柔、六十五法音圆辩、六十六顶相高妙、六十七指网分明、六十八行不履地、六十九神力自持、七十威德远震、七十一音声和雅、七十二观机说法、七十三一音演说、七十四次第说法、七十五等观有情、七十六先观后作、七十七相好具足、七十八顶骨坚实、七十九颜容奇妙、八十胸臆妙好。)

〔二、道无上〕,谓如来以慈悲之道,自利利他,度脱无量无边诸天世人,世出世间无有超过其上,是名道无上也。

〔三、见无上〕,谓如来以正戒、正见、正威仪、正命之法,成就其身。如此之见,世出世间,无有超过其上,是名见无上也。

〔四、智无上〕,谓如来具法无碍智、义无碍智、辞无碍智、乐说无碍智,故能遍知一切诸法,辩说融通,了无凝滞。世出世间,无有超过其上,是名智无上也。(法无碍者,谓通达诸法,分别无滞也。义无碍者,谓了知诸法义理,通达无滞也。辞无碍者,谓于诸法义理,随顺众生,为其演说也。乐说无碍者,谓随顺众生所乐闻法,而为说也。)

〔五、神力无上〕,谓如来神通之力,不可思议,世出世间,所有神力,无有超过其上,是名神力无上也。

〔六、断障无上〕,谓如来能断一切烦恼业障,永尽无馀。世出世间,无有超过其上,是名断障无上也。

〔七、住无上〕,谓如来本住大寂灭定,而复有三种住,一者住圣人之位,二者多于天中住,三者多于净土中住。世出世间,无有超过其上,是名住无上也。

(名数)如来有七种之无上:一、身无上,具三十二相八十种好也。二、道无上,以慈悲之道利一切之众生也。三、见无上,以正戒正见正命成就其身也。四、智无上,具四无碍智也。五、神力无上,如来神通之力,不可思议也。六、断障无上,断惑业苦之三障也。七、住无上,住于大寂灭定也。见菩萨地持经三。梵Sapta-anitya。

【佛学常见辞汇】

佛所特有的七种无上,即一、身无上,佛有三十二相八十种好;二、道无上,佛以慈悲的道法去利乐一切众生;三、见无上,佛以正戒正见正命等成就其身;四、智无上,佛具有四无碍智;五、神力无上,佛的神通力不可思议;六、断障无上,佛已经断尽了惑业苦之三障;七、住无上,佛住于伟大的寂灭涅槃境界。

【三藏法数】

(出菩萨地持经)

〔一、身无上〕,谓如来以三十二相,八十种好,庄严其身,世出世间,无有超过其上,是名身无上也。(三十二相者,足下安平相、千辐轮相、手指纤长相、手足柔软相、手足缦网相、足跟满足相、足趺高好相、腨如鹿王相、手过膝相、马阴藏相、身纵广相、毛孔生青色相、身毛上靡相、身金色相、身光面各一丈相、皮肤细滑相、七处平满相、两腋满相、身如师子相、身端直相、肩圆满相、四十齿相、齿白齐密相、四牙白净相、颊车如师子相、咽中津液得上味相、广长舌相、梵音深远相、眼色如金精相、眼睫如牛王相、眉间白毫相、顶肉髻成相也。八十种好,一指爪狭长、二手足指圆、三手足各等无差、四手足圆满、五筋脉盘结、六两踝深隐、七行步正直、八行步威容齐整、九行步安平、十行步有仪、十一回身顾视、十二支节殊胜、十三骨节交结、十四膝轮圆满、十五隐处妙好、十六身支润滑、十七身容敦肃、十八身支坚固、十九身支安定、二十身相端严、二十一身有圆光、二十二腹形方正、二十三脐深右旋、二十四脐厚妙相、二十五肌肤匀净、二十六手掌充满、二十七手文深长、二十八唇色红润、二十九面门圆满、三十舌相长广、三十一发声威震、三十二音韵美妙、三十三鼻高脩直、三十四诸齿方整、三十五诸牙明洁、三十六目广清净、三十七眼相脩广、三十八眼睫齐整、三十九双眉脩长、四十双眉绮靡、四十一双眉高朗、四十二耳厚脩长、四十三两耳相好、四十四容仪端丽、四十五额广圆满、四十六身分殊胜、四十七首发脩长、四十八首发香洁、四十九首发齐整、五十首发坚固、五十一首发光滑、五十二身分坚实、五十三身体庄严、五十四诸窍清净、五十五身力充美、五十六身相严好、五十七面轮脩广、五十八颜貌舒泰、五十九面颜光泽、六十身支严净、六十一毛孔出香、六十二面门出香、六十三首相妙好、六十四身毛纤柔、六十五法音圆辩、六十六顶相高妙、六十七指网分明、六十八行不履地、六十九神力自持、七十威德远震、七十一音声和雅、七十二观机说法、七十三一音演说、七十四次第说法、七十五等观有情、七十六先观后作、七十七相好具足、七十八顶骨坚实、七十九颜容奇妙、八十胸臆妙好。)

〔二、道无上〕,谓如来以慈悲之道,自利利他,度脱无量无边诸天世人,世出世间无有超过其上,是名道无上也。

〔三、见无上〕,谓如来以正戒、正见、正威仪、正命之法,成就其身。如此之见,世出世间,无有超过其上,是名见无上也。

〔四、智无上〕,谓如来具法无碍智、义无碍智、辞无碍智、乐说无碍智,故能遍知一切诸法,辩说融通,了无凝滞。世出世间,无有超过其上,是名智无上也。(法无碍者,谓通达诸法,分别无滞也。义无碍者,谓了知诸法义理,通达无滞也。辞无碍者,谓于诸法义理,随顺众生,为其演说也。乐说无碍者,谓随顺众生所乐闻法,而为说也。)

〔五、神力无上〕,谓如来神通之力,不可思议,世出世间,所有神力,无有超过其上,是名神力无上也。

〔六、断障无上〕,谓如来能断一切烦恼业障,永尽无馀。世出世间,无有超过其上,是名断障无上也。

〔七、住无上〕,谓如来本住大寂灭定,而复有三种住,一者住圣人之位,二者多于天中住,三者多于净土中住。世出世间,无有超过其上,是名住无上也。

七种无常

【佛学大辞典】

(名数)楞伽经四,谓「一切外道,有七种无常非我法也。一、作舍无常,四大造色,作已而舍,以为无常。二、处坏无常,处者形处,即诸色形状,彼意四大及造色,毕竟不坏,但观形状长短等坏灭,以为无常。三、色即无常,第二外道,见形处变坏,以为无常,今言形色即为无常。佛破其言曰是即前之处无常也。四、转变无常,以四大及造色为常住,惟以色相转变为无常,譬如器具转变而金性不变也。五、性无常,彼计有无常之性,此性虽不坏而能坏一切法,使之无常,犹杖破瓦石,坏诸物,而自体不坏也。六、性无性无常,四大之性,皆无自性,能造及所造之相,皆变坏,是无常也。七、不生无常,一切之法本来不生,不生即无常也。佛破其言曰不生尚无,何有生灭,名为无常,实不成无常也。」梵Sapta-anitya。

(名数)楞伽经四,谓「一切外道,有七种无常非我法也。一、作舍无常,四大造色,作已而舍,以为无常。二、处坏无常,处者形处,即诸色形状,彼意四大及造色,毕竟不坏,但观形状长短等坏灭,以为无常。三、色即无常,第二外道,见形处变坏,以为无常,今言形色即为无常。佛破其言曰是即前之处无常也。四、转变无常,以四大及造色为常住,惟以色相转变为无常,譬如器具转变而金性不变也。五、性无常,彼计有无常之性,此性虽不坏而能坏一切法,使之无常,犹杖破瓦石,坏诸物,而自体不坏也。六、性无性无常,四大之性,皆无自性,能造及所造之相,皆变坏,是无常也。七、不生无常,一切之法本来不生,不生即无常也。佛破其言曰不生尚无,何有生灭,名为无常,实不成无常也。」梵Sapta-anitya。

七种礼佛

【佛学大辞典】

(名数)勒那三藏Ratnamati,对于北方之俗,不习礼佛,教以七种礼佛。混是非浅深,皆教人心之我慢使归于正法也。一、我慢礼,身虽设拜,然无敬心,外观似恭,而内怀我慢也。二、求名礼,欲得修行之名誉,诈现威仪,常行礼拜,口称佛名,而心实驰求外境也。三、身心礼,口唱佛名,心存相好,身业翘勤,恭敬供养而无异念也。四、智净礼,慧心明利,达于佛之境界,内外清净,虚通无碍也。礼一佛时,即是礼一切诸佛,诸佛之法身,本来融通,故一拜之礼,遍通法界也。五、遍入法界礼,自己身心等之法,不离本来法界,诸佛不离我心,我心不离诸佛,性相平等,原无增减。礼一佛,则通于诸佛也。六、正观修诚礼,虽摄心正念,对于佛身而自礼自身之佛也。以一切众生皆有觉性与佛平等也。随于染缘有迷己性,妄认为恶,明知此理,则得解脱。七、实相平等礼,前正观中,仍存有礼有观,自他两异。今此一礼,自无他无,凡圣一如,体用不二也。法苑珠林二十曰:「有西国三藏,厥号勒那,睹此下凡,居在边鄙,不闲礼仪,情同猴马,悲心内溢,为翻七种礼法。(中略)从粗至细,对粗为邪,对细为正,故阶级有七,意存后三也。」云云。

【三藏法数】

(出法苑珠林)

谓天竺勒那三藏,睹此方俗,不习礼佛之仪,遂传此七种之法。虽通云礼佛,而有是非浅深不同,盖欲令人知我慢、求名二种之非,而归于身心礼等五种之正,从浅至深,修行获益,故有七种礼佛之名也。(勒那,梵语具云勒那摩提,华言宝意,中印度人也。)

〔一、我慢礼〕,谓人礼佛,身虽设拜,无有敬心,外睹似恭,内怀我慢,是名我慢礼。

〔二、求名礼〕(又名唱和礼),谓人礼佛,但为要其修行名誉,诈现威仪,常行礼拜,而实无慇重之心,是为求名礼。又名唱和礼者,谓口虽称唱佛名,心实驰求外境,是名唱和礼。

〔三、身心礼〕,谓人礼佛,口唱佛名,心存相好,身业翘勤,恭敬供养,无有异念,是名身心礼。

〔四、发智清净礼〕,谓人礼佛,慧心明利,达佛境界,内外清净,虚通无碍,礼一佛时,即是礼一切诸佛,礼一切诸佛,即是礼一佛。以诸佛法身,体本融通,故礼一拜,遍通法界。礼佛如是,礼法礼僧亦然,是为发智清净礼。

〔五、遍入法界礼〕,谓人礼佛,想自己身心等法,从本以来,不离法界;诸佛不离我心,我心不离诸佛,性相平等,本无增减。今礼一佛,即遍通诸佛,如一室中,悬百千镜,有人观镜,镜皆现像,镜无不照,影无不现。如是正观,则功归法界,德用无边,是名遍入法界礼。

〔六、正观修诚礼〕,谓人礼佛,摄心正念,虽对佛身,即是自礼自身佛也。盖由一切众生,本有觉性,与佛平等,为随染缘,迷于己性,妄认为恶,无始以来,未曾将一灯一香一礼供养己身佛性。若能返照本觉,则解脱有期。故维摩经云:观身实相,观佛亦然,是名正观修诚礼。

〔七、实相平等礼〕,谓人礼佛,前正观中,犹存有礼有观,自他两异;今此一礼,无自无他,凡圣一如,体用不二。若见佛可尊可敬,见凡可卑可慢,起此之心,即成邪执。故金刚经云:是法平等,无有高下。能礼所礼,其性空寂,是名实相平等礼。

(名数)勒那三藏Ratnamati,对于北方之俗,不习礼佛,教以七种礼佛。混是非浅深,皆教人心之我慢使归于正法也。一、我慢礼,身虽设拜,然无敬心,外观似恭,而内怀我慢也。二、求名礼,欲得修行之名誉,诈现威仪,常行礼拜,口称佛名,而心实驰求外境也。三、身心礼,口唱佛名,心存相好,身业翘勤,恭敬供养而无异念也。四、智净礼,慧心明利,达于佛之境界,内外清净,虚通无碍也。礼一佛时,即是礼一切诸佛,诸佛之法身,本来融通,故一拜之礼,遍通法界也。五、遍入法界礼,自己身心等之法,不离本来法界,诸佛不离我心,我心不离诸佛,性相平等,原无增减。礼一佛,则通于诸佛也。六、正观修诚礼,虽摄心正念,对于佛身而自礼自身之佛也。以一切众生皆有觉性与佛平等也。随于染缘有迷己性,妄认为恶,明知此理,则得解脱。七、实相平等礼,前正观中,仍存有礼有观,自他两异。今此一礼,自无他无,凡圣一如,体用不二也。法苑珠林二十曰:「有西国三藏,厥号勒那,睹此下凡,居在边鄙,不闲礼仪,情同猴马,悲心内溢,为翻七种礼法。(中略)从粗至细,对粗为邪,对细为正,故阶级有七,意存后三也。」云云。

【三藏法数】

(出法苑珠林)

谓天竺勒那三藏,睹此方俗,不习礼佛之仪,遂传此七种之法。虽通云礼佛,而有是非浅深不同,盖欲令人知我慢、求名二种之非,而归于身心礼等五种之正,从浅至深,修行获益,故有七种礼佛之名也。(勒那,梵语具云勒那摩提,华言宝意,中印度人也。)

〔一、我慢礼〕,谓人礼佛,身虽设拜,无有敬心,外睹似恭,内怀我慢,是名我慢礼。

〔二、求名礼〕(又名唱和礼),谓人礼佛,但为要其修行名誉,诈现威仪,常行礼拜,而实无慇重之心,是为求名礼。又名唱和礼者,谓口虽称唱佛名,心实驰求外境,是名唱和礼。

〔三、身心礼〕,谓人礼佛,口唱佛名,心存相好,身业翘勤,恭敬供养,无有异念,是名身心礼。

〔四、发智清净礼〕,谓人礼佛,慧心明利,达佛境界,内外清净,虚通无碍,礼一佛时,即是礼一切诸佛,礼一切诸佛,即是礼一佛。以诸佛法身,体本融通,故礼一拜,遍通法界。礼佛如是,礼法礼僧亦然,是为发智清净礼。

〔五、遍入法界礼〕,谓人礼佛,想自己身心等法,从本以来,不离法界;诸佛不离我心,我心不离诸佛,性相平等,本无增减。今礼一佛,即遍通诸佛,如一室中,悬百千镜,有人观镜,镜皆现像,镜无不照,影无不现。如是正观,则功归法界,德用无边,是名遍入法界礼。

〔六、正观修诚礼〕,谓人礼佛,摄心正念,虽对佛身,即是自礼自身佛也。盖由一切众生,本有觉性,与佛平等,为随染缘,迷于己性,妄认为恶,无始以来,未曾将一灯一香一礼供养己身佛性。若能返照本觉,则解脱有期。故维摩经云:观身实相,观佛亦然,是名正观修诚礼。

〔七、实相平等礼〕,谓人礼佛,前正观中,犹存有礼有观,自他两异;今此一礼,无自无他,凡圣一如,体用不二。若见佛可尊可敬,见凡可卑可慢,起此之心,即成邪执。故金刚经云:是法平等,无有高下。能礼所礼,其性空寂,是名实相平等礼。